理化学研究所(理研)と日本電子の共同研究チームは2018年4月26日、有機太陽電池中の半導体分子の混合状態における界面構造を分子設計によって制御できることを見出し、分子レベルでの界面構造を明らかにしたと発表した。有機太陽電池の効率化に向けた、新たな材料開発への貢献が期待できるという。

有機太陽電池は極薄の有機薄膜で形成されているため、その軽量性・フレキシブル性などによってさまざまな用途へと応用できる次世代太陽電池として注目を集めている。現在の有機太陽電池の構造は、電子供与体と電子受容体の2種類の有機半導体の混合物の薄膜が用いられており、典型的な材料としては電子供与体として半導体ポリマーが、電子受容体としてフラーレン化合物が用いられている。

有機太陽電池中で光を電気に変換する過程は、電子供与体分子と電子受容体分子の間で起こるため、材料の界面における分子間の距離や分子の向きなどが、その効率に大きく影響することが予想されている。しかし、混合薄膜中で電子供与体と電子受容体が分子レベルでどのように配置されているのかは、これまで全く明らかになっておらず、それを制御する有効な手法もなかった。

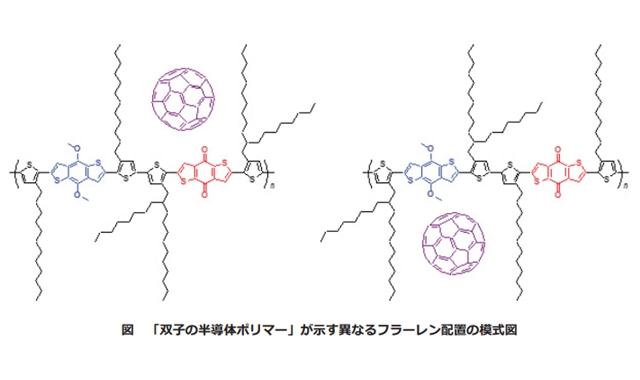

今回、共同研究チームは、有機半導体の電子的な特性を決めるπ共役系主鎖骨格が同じで、主鎖骨格に導入したアルキル側鎖の置換パターンだけが異なる2種類の「双子の半導体ポリマー」を設計・合成し、固体核磁気共鳴(NMR)法を用いてポリマー周辺のフラーレンの位置を解析した。その結果、アルキル側鎖の置換パターンを変えることにより、混合薄膜中での電子受容体であるフラーレンの位置を分子レベルで制御できることを見出した。さらに、フラーレンの位置の違いによって有機太陽電池の電流発生効率に差が生じることも明らかにした。

これまでの有機太陽電池の材料開発においては、有機半導体のアルキル側鎖は材料の溶解性と結晶性を制御する目的で導入されており、混合薄膜中の分子配置を制御するという観点はなかった。また、分子の配置と電流発生効率の関係についてはほとんど知見がなく、試行錯誤を繰り返しながら材料の最適化を行っていくしか方法がなかった。しかし、今回の実験で分子設計によって分子レベルの界面制御が可能なことを示したことは、今後の有機太陽電池の効率化に向けた材料開発に新しい指針を与えるものと期待できるという。