カテゴリー:電気・電子系

-

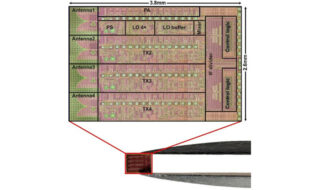

CMOS集積回路による300GHz帯フェーズドアレイ送信機を開発 東京工業大学とNTT

東京工業大学は2024年2月19日、NTTと共同で、CMOS集積回路による300GHz帯フェーズドアレイ送信機を開発したと発表した。 300GHz帯は利用できる周波数帯域が多く残されており、同帯域における100Gb…詳細を見る-

-

-

【2/20~26開催】fabcross for エンジニア おすすめ展示会・見本市、セミナー情報

エンジニアの皆さんのお仕事、キャリア形成に役立つ、展示会・見本市、セミナー情報を毎週お届けします。 ※掲載している展示会・見本市、セミナーの情報は、2/16時点のものとなります。申し込み状況は各サイトにてご確認頂けます…詳細を見る-

-

-

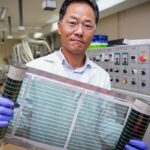

長距離ワイヤレス給電技術を活用した高性能の電力送信機を量産化 エイターリンクとLIMNO

米スタンフォード大学発のスタートアップ、エイターリンクとLIMNOは2024年2月16日、長距離ワイヤレス給電(AirPlug)技術を用いたビルマネジメント向け電力送信機の量産に成功し、初出荷したと発表した。 エイ…詳細を見る-

-

-

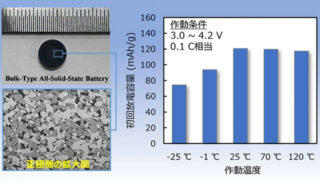

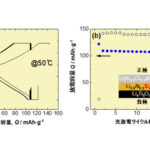

リチウム金属負極を用いた全固体電池を作製し、-25~120℃での動作を実証――新しい焼結機構を活用 九州大学

九州大学は2024年2月13日、同大学大学院総合理工学研究院の研究グループが、新しい焼結機構を活用することで、焼結温度を250℃以上低減し、焼結温度750℃を維持しつつ、リチウム(Li)金属に対する安定性を確保する電解質…詳細を見る-

-

-

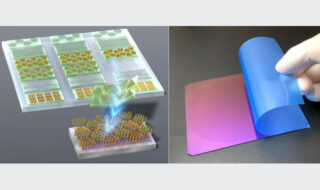

二次元材料向けの紫外線で粘着力が低下するUVテープを開発し、グラフェンの転写に成功 NEDOら

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は2024年2月13日、九州大学および日東電工と共同で、二次元材料に特化した紫外線で粘着力が低下する機能性テープ(UVテープ)を開発し、グラフェンの転写に成功したと発表した。…詳細を見る-

-

-

【2/13~19開催】fabcross for エンジニア おすすめ展示会・見本市、セミナー情報

エンジニアの皆さんのお仕事、キャリア形成に役立つ、展示会・見本市、セミナー情報を毎週お届けします。 ※掲載している展示会・見本市、セミナーの情報は、2/9時点のものとなります。申し込み状況は各サイトにてご確認頂けますよ…詳細を見る-

-

-

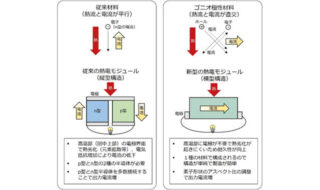

熱流と垂直方向に発電する熱電材料を開発――新しいゴニオ極性材料群を発見 産総研と島根大学

産業技術総合研究所は2024年2月8日、島根大学と共同で、温度差と電流の向きを直交させられる特異な熱電材料(ゴニオ極性材料)を開発したと発表した。この材料を使えば、廃熱を利用して発電する熱電モジュールの高性能化も期待でき…詳細を見る-

-

-

MITが大容量/急速充電対応のEV用有機バッテリー技術を開発――ランボルギーニが支援

伊Lamborghiniが資金提供する、マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究室が2024年1月18日、有機材料をベースにした正極部品を特徴とする、EV用電池材料を開発したと発表した。既存製品に対して、よりサステナブル…詳細を見る-

-

-

【エンジニア477人の転職意識調査】エンジニアの約5割が「ハローワーク」「転職サイト」で転職先を決定。転職サービスブランド選びは「知名度」を最重視、30代は多要素に注目

【目次】調査結果のポイント 調査概要 調査結果サマリー 調査結果のポイント エンジニアの約5割が「ハローワーク」「転職サイト」で転職先を決定 30代は「ハローワーク」より「転…詳細を見る-

-

-

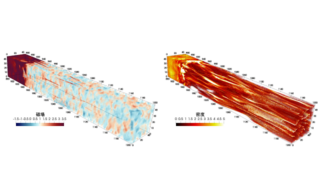

「富岳」による高速電波バーストの再現に成功――超大規模シミュレーションを実施 九州大学ら

九州大学は2024年2月2日、京都大学、千葉大学、東京大学と共同で、スーパーコンピュータ「富岳」を用いて高速電波バーストの再現に成功したと発表した。 高速電波バーストは、突然に短時間のみ電波で輝く天体現象だ。宇宙最…詳細を見る-

-