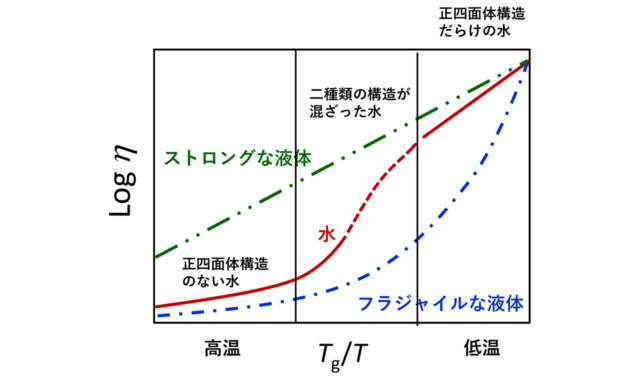

粘性ηの対数を、ガラス転移温度Tgを温度Tで割った量に対してプロットしたグラフ

東京大学は2018年9月4日、これまで特異なガラス転移現象として説明されてきた「水の動的異常性」が実はガラス転移とは無関係で、液体の正四面体構造形成に起因していることを突き止めたと発表した。さらに、シリカや金属ガラスにおけるガラス転移点のはるかに高温で見られる特異な運動性の低下現象も、同じ物理的機構で普遍的に説明できる可能性があるという。

水は4℃で密度が最大になる、結晶化の際に体積が膨張するなど、他の液体にない極めて特異な性質を持つ。そして、それが気象現象や地球物理現象、生命現象などに大きなインパクトを与えている。

一方で、水は動的な性質にも大きな特異性を示す。例えば、一般には液体を加圧すると分子はよりぎゅうぎゅう詰めになり運動が遅くなるが、水においては加圧により分子の運動が速くなることが知られている。また、通常の有機液体は冷却するとガラス転移点の50K程度上の温度から粘性が急激に上昇するが、水を冷却するとガラス転移点より150K程度も高い温度で粘性の急激な上昇が始まる。

これまで、このような異常な挙動は特殊なガラス転移現象だと考えられていた。この説では、有機液体のガラス転移点よりはるかに高温な室温付近の水は、「フラジャイル液体」と呼ばれる、温度低下に対し急激な粘性上昇を示すガラス形成物質のように振る舞う。一方、ガラス転移点付近の低温の水は「粘性ηがexp(ΔE/kBT)(ΔEはエネルギー障壁、kBTは熱エネルギー)に比例するという」アレニウス則に従うガラス形成物質(「ストロング液体」と呼ばれる)のように振る舞うと理解されていた。

東京大学生産技術研究所の田中肇教授の研究グループは今回、実はこの高温での水の異常な粘性の増大はガラス転移とは全く無関係で、温度低下に伴いエネルギー的により安定な正四面体構造がより多く形成されることに起因することを、シミュレーションを用いて、分子レベルで明確な形で示すことに初めて成功した。

水は高温では正四面体構造がほとんどない液体であり、低温ではほとんどの水分子が正四面体構造を形成している。中間の温度領域では、正四面体構造が温度低下に伴い急激に増加する。正四面体構造を形成する水分子は形成していない水分子に比べ動きにくいため、この急激な正四面体構造の増大が、ダイナミクスの急激な減速の起源となることを明らかにした。

これにより、田中教授が約20年前に提唱した「水は乱雑な構造と規則的な局所構造が動的に共存した状態である」という二状態モデルに基づく現象論の妥当性が同研究で微視的レベルにおいて初めて示された。今回の成果は、従来のガラス転移に基づく水の動的異常性に関する定説を覆しただけでなく、水の熱力学的異常と動的異常がともに正四面体構造形成という共通の起源に基づくことを明らかにした点にもインパクトがある。

また、局所的に安定な構造、例えば正四面体構造や正二十面体構造を形成する傾向のあるシリカ、シリコン、ゲルマニウム、カーボン、カルコゲナイドガラスなどについても、その動的異常性を、同じ物理的機構により説明できる可能性があるという。