タグ:Nature

-

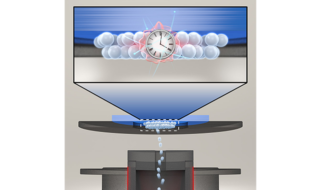

極めて正確で安全かつコスト効率の高い原子核時計の構築

米コロラド大学ボルダー校と米国国立標準技術研究所(NIST)の共同研究機関JILAの研究チームが、フッ化トリウム(ThF4)の薄膜を作成する手法を考案した。トリウム229のエネルギー励起状態からの遷移に基づいて発生する光…詳細を見る-

-

-

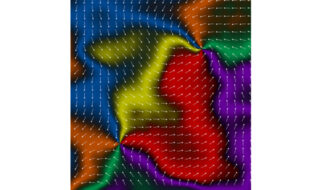

第三の磁性「交代磁性」のナノスケールイメージングを実現――デジタルデバイスを一変させる可能性も

英ノッティンガム大学は2024年12月11日、同大学を中心とした研究チームが、交代磁性(altermagnetism)という新しい種類の磁性の画像を初めて生成したと発表した。動作速度が従来の最大1000倍になる可能性があ…詳細を見る-

-

-

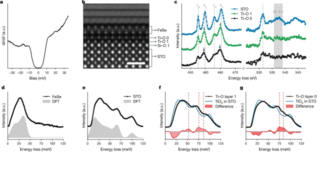

鉄系材料の超伝導発現メカニズムを解明 米カリフォルニア大学アーバイン校

米カリフォルニア大学アーバイン校(UC Irvine)の研究チームが、高温超伝導材料として注目を集めているセレン化鉄(FeSe)薄膜の超伝導発現メカニズムを、原子レベルで明らかにすることに成功した。最先端の振動分光装置を…詳細を見る-

-

-

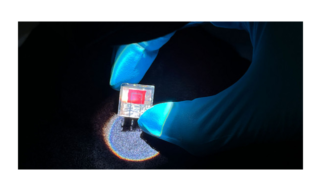

スパコンで10の25乗年かかる計算を5分未満で実行する量子チップ「Willow」を発表 米Google

米Googleが2024年12月9日、最新の量子チップ「Willow」を発表した。最先端のスーパーコンピューターである「Frontier」でも10の25乗年かかる計算を5分未満で実行するという。同研究成果は同日、『Nat…詳細を見る-

-

-

ペロブスカイトと有機材料を組み合わせた太陽電池、記録的な効率25.7%を達成 独ポツダム大学・中国科学院

独ポツダム大学と中国科学院の研究チームは2024年11月28日、ペロブスカイトと有機吸収層を組み合わせたタンデム型太陽電池を開発したことを発表した。エネルギー変換効率は25.7%と高い値を記録した。 太陽電池の効率…詳細を見る-

-

-

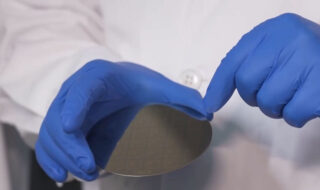

サファイアの単結晶薄膜を容易に作製できる方法を開発 中国科学院

中国科学院上海マイクロシステム情報技術研究所の研究チームが、サファイアの単結晶薄膜を作製する方法を開発した。同技術は、小型チップに使用される次世代のトランジスタの開発を可能にし、バッテリー寿命を延ばすという。同研究成果は…詳細を見る-

-

-

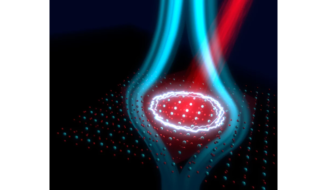

光誘起超伝導における「マイスナー効果」の観察に成功 独マックスプランク物質構造動力学研究所

ドイツのマックスプランク物質構造動力学研究所の研究チームは、超伝導体の磁場強度を高速で観測できるシステムを開発し、光照射により励起される高温超伝導体「YBa2Cu3O6.48」において、超伝導体の特徴の一つである内部磁場…詳細を見る-

-

-

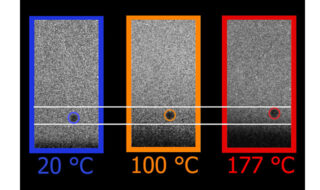

極端な衝撃により熱で強化される金属現象を発見 MIT

マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームが、極端な衝撃により熱で強化される金属現象を発見した。同発見は、宇宙船や極超音速航空機のシールド、高速製造作業の高度な装置など、極限環境用の材料設計の可能性を広げるという。同…詳細を見る-

-

-

活性炭のスポンジを使い、大気から直接二酸化炭素を回収する安価なプロセスを考案 英ケンブリッジ大

イギリス・ケンブリッジ大学の研究チームが、空気中の二酸化炭素を直接回収できる、シンプルで低コストかつエネルギー効率の高い方法を考案した。研究成果は2024年6月5日、『Nature』に掲載された。 この方法は、家庭…詳細を見る-

-

-

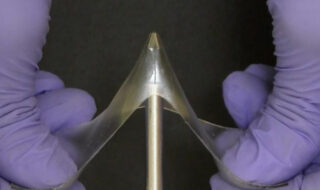

硬くて伸びやすい、ポリマー材料「ガラス状ゲル」を開発

米ノースカロライナ州立大学を中心とする研究チームが、50%以上を液体で構成した、硬くて伸びるポリマー材料「ガラス状ゲル」を開発した。ガラス状ゲルの製造は容易で、さまざまな応用が期待できるという。 同研究成果は202…詳細を見る-

-