- 2019-10-24

- ニュース, 化学・素材系, 技術ニュース, 電気・電子系

- ヘマタイト, ヘマタイトメソ結晶光触媒電極, 光触媒, 助触媒, 名古屋大学, 太陽光水素製造システム, 研究, 神戸大学, 赤錆, 透明電極基板, 酸化還元反応, 高輝度光科学研究センター

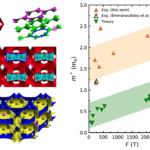

メソ結晶光触媒電極における階層構造と光水分解反応

神戸大学は2019年10月23日、名古屋大学、高輝度光科学研究センターと共同で、太陽光と水から水素を高効率に生成できる光触媒「ヘマタイトメソ結晶光触媒電極」を開発したと発表した。

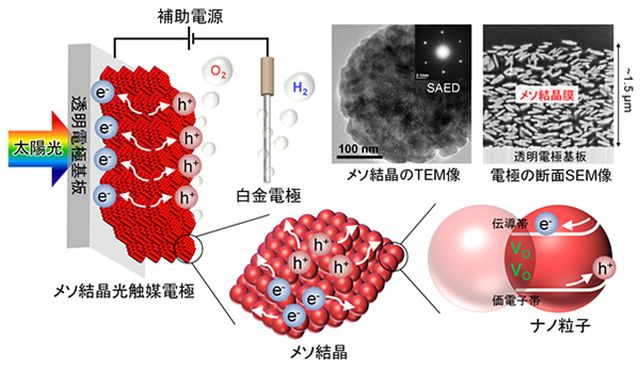

環境/エネルギー問題の高まりから、太陽光と水から水素を高効率に生成できる光触媒の開発が期待されている。光触媒に光が照射されると触媒表面に電子と正孔が生じる。この電子と正孔が水の酸化還元反応を引き起こすことで、水素が生成される。しかし、これまでの光触媒では、生成した電子と正孔のほとんどが水の酸化還元反応を引き起こす前に触媒表面で再結合し、消失してしまうという課題があった。

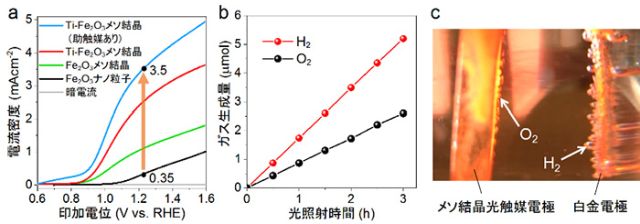

そこで、研究グループは、電子と正孔を空間的に分離した後、電子を透明電極基板まで、正孔を光触媒の表面まで運ぶ必要があると考察。電荷の高効率な移動を可能にするメソ結晶光触媒電極を開発した。具体的には、酸化鉄の1つで、赤錆として知られるヘマタイト(Ti-Fe2O3)メソ結晶を透明電極基板上に塗布し、700℃で加熱することで、メソ結晶光触媒電極を作製。さらに、メソ結晶表面に反応を促進する助触媒を付着させ、アルカリ水溶液中で擬似太陽光を照射した。その結果、1.23Vの電圧印加で、3.5mAcm-2の光電流密度で水分解反応が進行することを発見した。これは、透明電極基板側からの光照射では、世界最高レベルの性能だという。

メソ結晶光触媒電極を用いた光水分解反応

研究グループは、高い性能を発揮した理由について、メソ結晶の加熱による粒子界面の酸素空孔の生成が、電気伝導性が向上するとともに、電子と正孔の分離を促進したと説明。また、粒子内部のチタン(Ti)が表面に拡散し、酸化物膜を形成したことも電子と正孔の再結合を抑制しているという。

今後研究グループは、ヘマタイトメソ結晶光触媒電極のさらなる高効率化とデバイス化を進めるという。また、この技術を他の光触媒材料に適用することで、太陽光水素製造システムの早期実現を目指すとしている。