名古屋大学は2020年7月6日、環境負荷が少なく安全な非結晶性シリカを用いた顔料を開発したと発表した。今回調整した三色の顔料を組み合わせることで、あらゆる色の発色が可能になることを見いだした。

同大学によると、人に対する安全性や環境負荷の問題から、従来顔料などに含まれていた重金属類や発がん物質などに対する規制が世界規模で広がっている。それらの問題を解決するために、安全な材料からなる代替品への転換が課題となっている。

多くの染料や顔料は、可視光のある部分を吸収しその他の波長の光を散乱したり透過したりすることで発色する。これらの顔料等が発する色は、物質を構成する原子やイオンの電子配列、分子や結晶を構成する化学結合によって決まる。

一方、上記とはまったく違う原理で、光の波長サイズの微細な秩序構造の存在によって、特定の波長の光が選択的に干渉して強められることで特定の色を示すことがあることが分かっている。この発色現象は「構造色」と呼ばれ、特定波長の光を吸収する化合物が必要ないために、利用できる化合物の選択肢が広がるというメリットがある。例えば安全で安価な物質群の中から適切なものを選択して色材として利用することもできる。

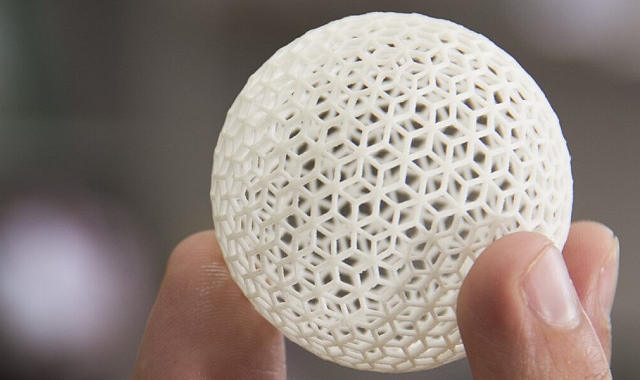

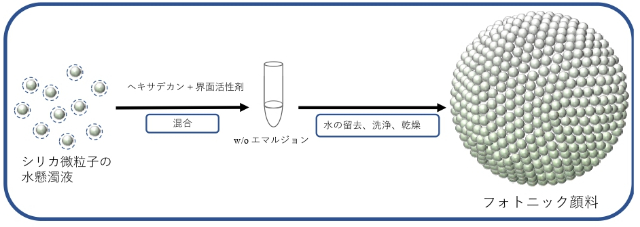

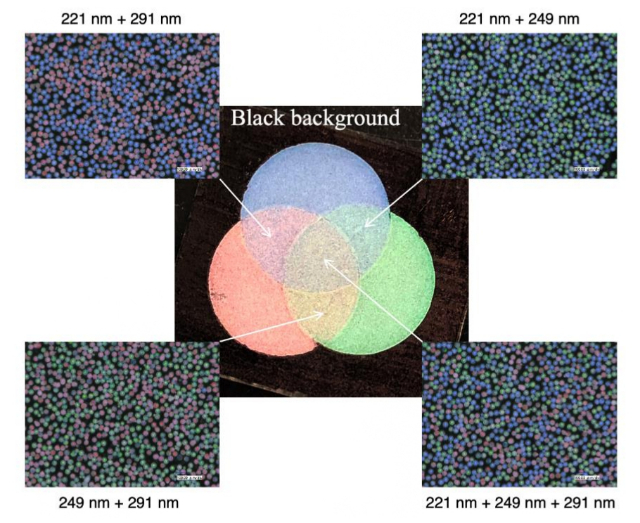

今回の研究では、粒径の揃った球状のシリカ微粒子を球状のコロイド結晶にした。そうすることで構成するシリカ微粒のサイズに応じて特定の構造色を示すことを発見した。粒径221nmで青、同249nmで緑、同291nmで赤色を示す。

単分散な球状シリカ微粒子から球状のコロイド結晶を調製

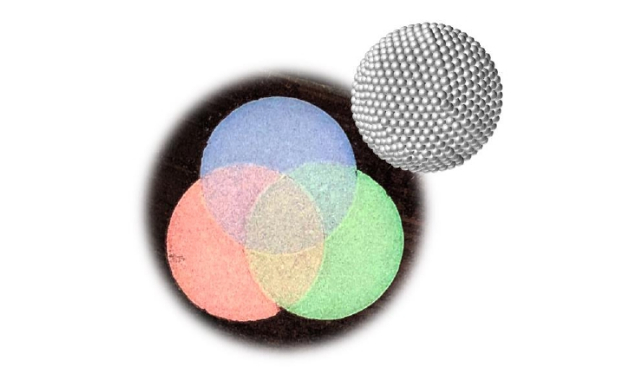

同顔料はフォトニック顔料と名付けられ、通常の顔料のようにシアン、マゼンダ、イエローの色の三原色によってさまざまな色をつくり出すのではなく、RGB(赤、緑、青)の光の三原色の組み合わせによっていろいろな色を表現できるようになるという。

さまざまな大きさのシリカ微粒子のみからなる三種類の色のフォトニック顔料を組み合わせることで、さまざまな色を表現できる(図に示した数字は、フォトニック顔料を構成する球状シリカ微粒子の粒径)

今回の安全なシリカを利用した構造色による顔料の開発によって、環境や生物に負担の少ない色材が開発できる可能性が示されたという。