- 2019-7-4

- ニュース, 化学・素材系, 技術ニュース

- Y2Ti2O5S2, スプレー塗布法, 人工光合成化学プロセス技術研究組合(ARPChem), 信州大学, 光触媒, 光触媒シート, 可視光領域, 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO), 東京大学, 水素製造プロセス, 研究, 酸硫化物光触媒, 酸硫化物半導体, 酸硫化物半導体材料

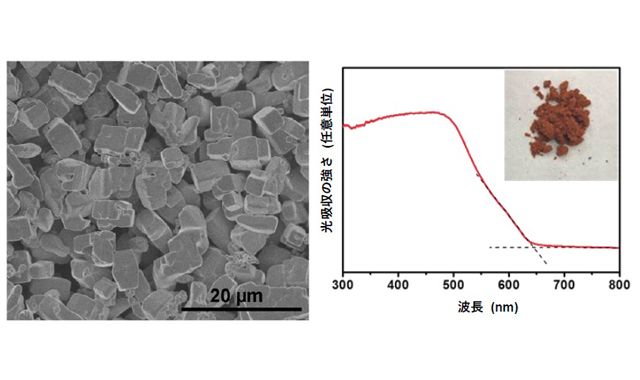

開発した酸硫化物微粒子光触媒の電子顕微鏡写真(左)と吸収スペクトル(右)

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と人工光合成化学プロセス技術研究組合(ARPChem)は2019年7月3日、東京大学や信州大学などと共同で、可視光で水を水素と酸素に分解する酸硫化物光触媒を開発したと発表した。

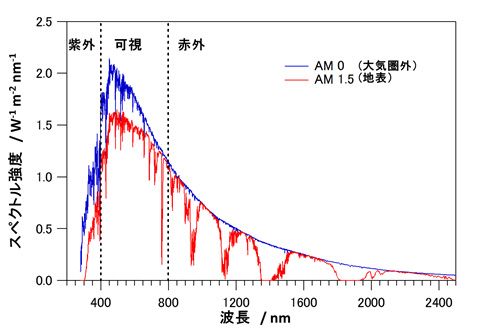

太陽光の強度のピークは、波長400nm~800nmの可視光領域にあるため、光触媒がこの波長域の光を吸収して水を分解できれば、効率的にエネルギーを活用できる。しかし、従来の光触媒は、吸収波長が400nm以下の紫外光領域に限られるものが多く、吸収波長の長波長化が求められていた。

太陽光の波長とスペクトル強度

一方、酸硫化物半導体材料は、可視光を吸収して弱アルカリ性の水を水素と酸素に分解できる可能性を持つ光触媒材料として注目されてきた。しかし、水中での光照射下では、光触媒材料自身が分解しやすいという問題があった。

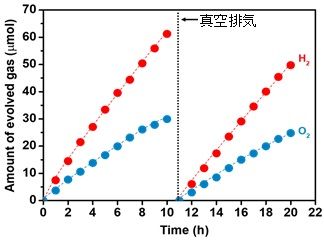

そこで、研究グループは今回、波長640nm以下の太陽光を吸収して水を分解できるY2Ti2O5S2という酸硫化物半導体で構成された光触媒を開発。この光触媒が、20時間にわたって持続的に水を水素と酸素に2:1の比率で分解できることを確認した。また、この触媒は微粒子状であるため、大面積の光触媒シートを作製できるスプレー塗布法なども適用しやすいという。

開発した光触媒による可視光下での水分解の実証実験結果

研究グループは、この成果により、安価な水素製造プロセスの開発が期待できると説明。また、今後は、開発した光触媒の機能改良とともに酸硫化物光触媒シートの大面積化に向けた取り組みも進めていくとしている。