- 2023-2-8

- ニュース, 化学・素材系, 技術ニュース, 電気・電子系

- グラフェン, 九州大学, 二次元材料, 六方晶窒化ホウ素(hBN), 原子シート, 大阪大学, 次世代半導体, 産業技術総合研究所, 研究, 遷移⾦属ダイカルコゲナイド(TMDC)

九州大学は2023年2月7日、同大学グローバルイノベーションセンター、大阪大学産業科学研究所、産業技術総合研究所の共同研究グループが、均⼀な多層の六方晶窒化ホウ素を合成し、それを用いて大規模なグラフェンデバイスの特性向上を実現したと発表した。

グラフェンなどの非常に薄い二次元の原子シートは、半導体の微細化が限界に近づきつつある現状において、次世代の半導体開発に繋がる「二次元材料」として期待されている。

代表的な二次元材料のグラフェンは、物質中で最高のキャリア移動度を有しており、ICやセンサーへの応用が進んでいる。また、同じく二次元材料の遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)は、シリコンと同じく半導体のチャネル材料として優れた動作が可能だ。

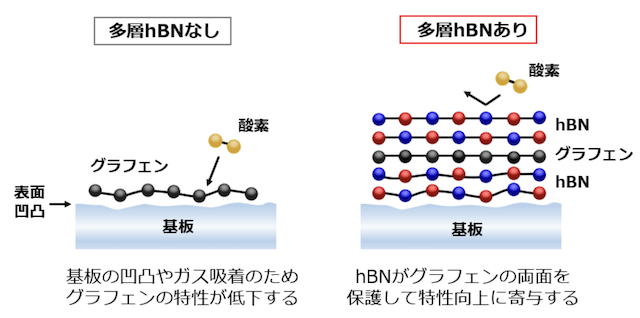

一方で、これらの二次元材料は、構成する原子のほとんどが表面に露出している。このため、設置する基板の凹凸や電荷、表面に吸着した酸素、水などから受ける影響により、本来の特性を発揮できない点が課題となっていた。

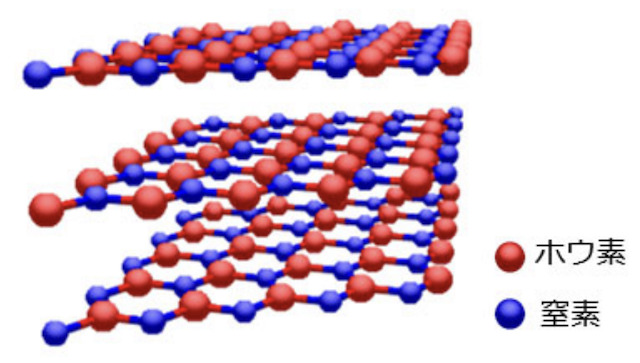

多層のグラフェンの上下を六方晶窒化ホウ素(hBN)で保護すると、電気および光特性が格段に改善し、グラフェンの特性を活かすことができる。hBNは、グラフェンと同じ六方格子から構成され、原子的にフラットな構造を有する絶縁性の二次元材料だ。TMDCに対しても、キャリア移動度や発光効率の向上などに寄与する。

多層hBNの構造

ただし、グラフェンやTMDCとは異なり、多層hBNを大面積で均⼀に合成する技術はこれまで確立されていなかった。

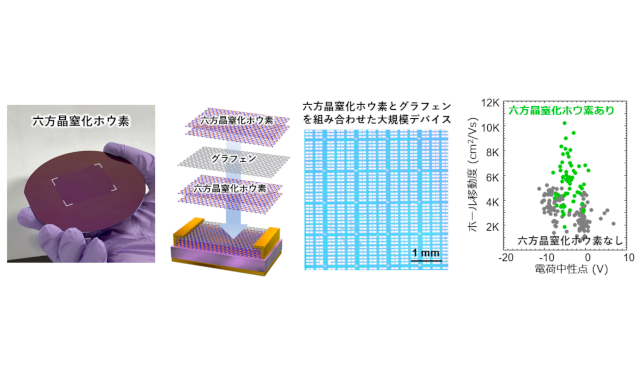

グラフェンのデバイスにおける多層hBNの重要性

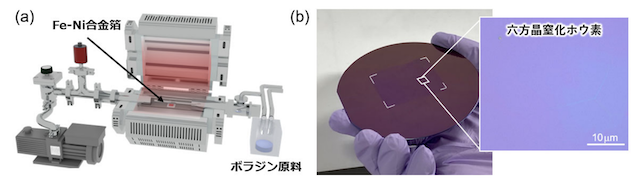

同研究チームは今回、ホウ素と窒素を含む原料であるボラジン(B3N3H6)を高温下で反応させる化学気相成長法(CVD)を用いてhBNを合成した。

FeとNiを主成分とする市販の合金箔を使用し、厚さ2~10nmで大面積の多層hBNを合成している。CVDで用いる合金箔は、ボラジン原料の分解や窒化ホウ素の生成において重要となる。

約1200℃に加熱した反応炉にボラジンを投入してFeNi合金箔と反応させ、箔の表面に多層hBNを得た。下の右画像は、Fe-Ni合金箔からシリコン基板に転写した多層hBNの写真と光学顕微鏡による拡大写真だ。色むらが少なく、厚さが比較的均⼀な多層膜を得たことが見て取れる。

(a) hBN合成用の CVD 装置

(b) シリコン基板に転写したhBN

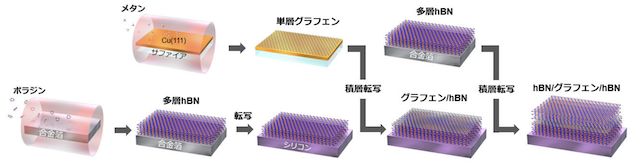

多層hBNおよびグラフェンは、金属の上で合成するため、転写と呼ばれる作業が必要となる。ラマン分光測定により多層hBNおよびグラフェンの⼀連の転写と積層を検討したところ、多層hBNの転写では、金属の残渣を残さない電気化学法が標準的な金属箔のエッチング法と比較して好ましいことが判明した。この結果が、hBNでグラフェンを挟み込んだ構造の大面積化につながっている。

多層hBNとグラフェンの転写による、hBN-グラフェン積層構造の作製スキーム

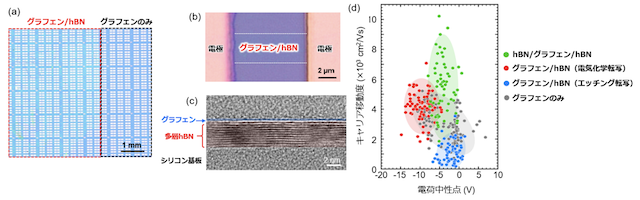

最後に、デバイスを作製して評価した。グラフェン/hBN積層デバイスの断面の電子顕微鏡写真とその元素分析から、11層の多層hBNの最表面に1層のグラフェンが存在することが判明している(下の画像(c))。

また、60個以上のデバイスを測定して系統的に比較したところ、電気化学法の方がエッチング法よりも高い移動度を示すことや、グラフェンの上下をhBNで挟み込むことで最も顕著な移動度の向上効果を得られることが明らかになった(下の画像(d))。

(a) グラフェンデバイスの光学顕微鏡写真

(b) グラフェン/hBNデバイスの光学顕微鏡の拡大写真

(c) 断面の電子顕微鏡写真

(d) 各種デバイスのキャリア移動度の比較

同研究グループは今後、hBNの均⼀性を⼀段と向上させるほか、hBNの大面積化を目指す。また、転写の際に生じる皺(リンクル)や気泡(バブル)などを抑えることで、グラフェンデバイスのさらなる特性向上を図る。

加えて、hBNを用いたTMDCの物性向上も図り、次世代半導体の開発や産業応用への寄与を目指す。学術面では、二次元物質の積層や空間による学理の構築を図る。