- 2024-6-27

- 化学・素材系, 技術ニュース

- ソフトロボット, ロボット, 培養皮膚, 東京大学, 東京大学大学院情報理工学系研究科, 生体組織, 皮膚支帯, 皮膚組織, 研究, 穴型アンカー構造, 繊維構造, 顔ロボット, 顔型ロボット

東京大学は2024年6月26日、同大学大学院情報理工学系研究科の研究グループが、人の皮膚細胞から作製した「培養皮膚」を利用し、細胞由来の生きた皮膚を持つ顔型のロボットを開発したと発表した。人間の皮膚支帯構造から着想を得て、生体組織と人工物とを接着する手法を考案している。

ヒューマノイドなどのロボットはこれまで、シリコンゴムで被覆されることで人間らしく柔らかい皮膚を備えてきたが、シリコンゴムは自己修復やセンシング、排熱(発汗)など人間らしい能力を備えていないという課題がある。研究グループは、人の皮膚細胞から作られる培養皮膚をロボットスキンにすることで課題にアプローチし、生きている皮膚組織に被覆された指型ロボットなどを開発してきた。

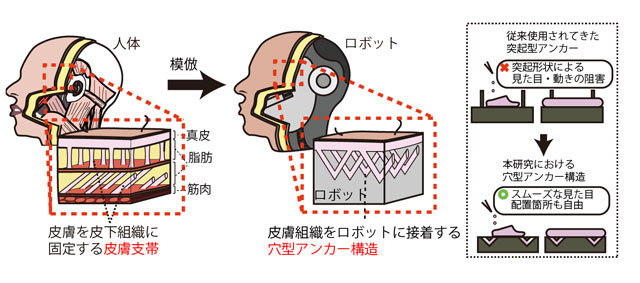

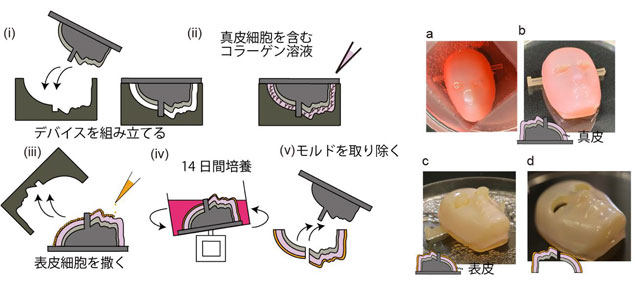

しかし、ロボットの被覆素材にする場合、皮膚組織をロボットへスムーズに固定する方法を考える必要がある。私たちの皮膚は、皮下組織とスムーズに面で接着されている。従来の研究では、人工物に生体組織を固定する際は、突起上のアンカー構造を用いて組織の端点のみを引っ掛ける構造が取られてきたが、アンカー構造は突起が突き出る形状のため、ロボットのスムーズな見た目を阻害し、動きの干渉となることもある。

人体は皮下組織に、皮膚支帯と呼ばれるコラーゲンを主成分とする網目状の繊維構造が存在し、皮膚組織の皮下組織への固定の重要な役割を果たしていると同時に、筋肉の動きの皮膚への伝達にも役立っている。特に顔は、表情筋によるスムーズな表情の形成に貢献している。

研究のコンセプト図。人体の皮膚支帯構造を模倣して、ロボットに培養皮膚をスムーズに接着するアンカリング手法を開発した

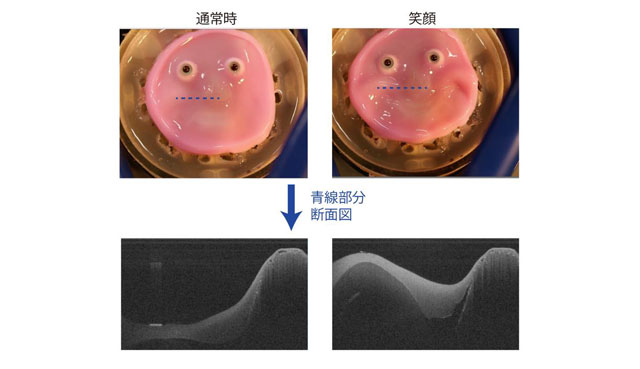

研究では、この皮膚支帯から着想を得て、人工物をV字に貫通する穴の内部で皮膚組織をゲル化させて固定する、「穴型アンカー構造」を開発。生きた培養皮膚に覆われた顔型の構造体を作製した。また、アンカー構造による皮膚組織への動力伝達のデモンストレーションとして、笑うことができる顔型ロボットを開発。モーターの動力が穴型アンカーを介して皮膚に伝達され、笑うことができる。

皮膚に被覆された顔型構造体の作成プロセスと写真

皮膚に被覆された顔型ロボットの動作

開発した培養皮膚ロボットの作製技術は、人のような見た目と能力を持つソフトロボットの開発、シワの形成や表情の生理学の解明、化粧品開発や薬剤効能解析のモデル、移植素材としての活用など医療分野、環境に優しい生体素材を用いた人工物の製造分野への活用や発展が期待される。