- 2024-8-31

- 技術ニュース, 機械系, 海外ニュース

- Dario Floreano, Nature Reviews Materials, RoboFoodプロジェクト, イタリア技術研究所(IIT), ケルセチン, スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)インテリジェントシステム研究所, ドローン, ブリストル大学, ライスクッキー, リボフラビン(ビタミンB2), ロボット食品, ワーゲニンゲン大学, 学術, 導電性インク, 食べられるロボット

© 2024 EPFL

「食べられるロボットとロボット食品に向けて」と題する論文が、2024年5月28日付の学術誌「Nature Reviews Materials」に掲載された。スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)インテリジェントシステム研究所のDario Floreano所長などで構成された研究チームは2021年、EUから4年間で350万ユーロ(約5億6000万円)の資金を得てRoboFoodプロジェクトを始動した。同論文では、食べられるロボットを作るのにどんな食用材料が使えるのかを分析し、食べられるロボットを開発するための課題について説明している。

研究チームは現在、既存のロボット部品と同様に機能する食用材料を探している段階だ。例えば、ゴムの代わりにゼラチン、発泡体の代わりにライスクッキーを使い、湿気の多い環境でロボットを保護するチョコレートの薄膜を作り、市販の接着剤の代替品にデンプンとタンニンを混ぜたものを使用するといった具合だ。

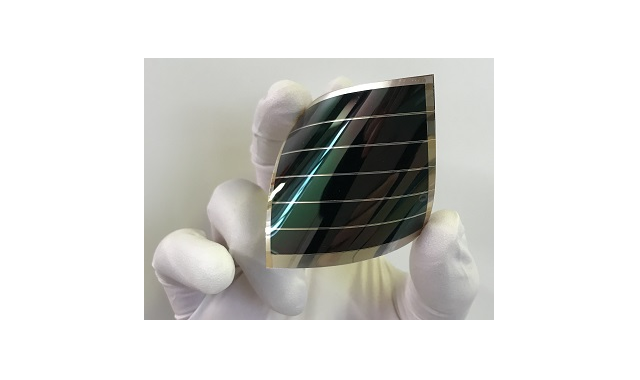

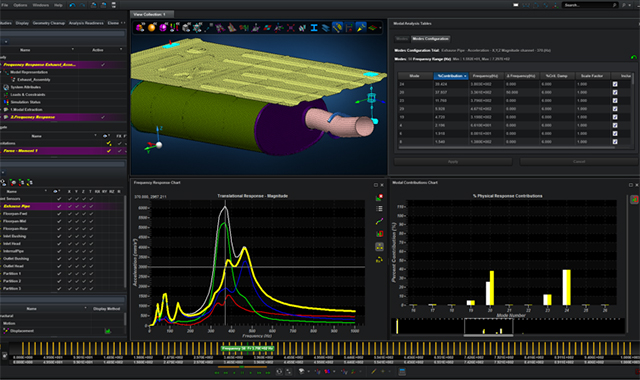

アクチュエーターやセンサー、バッテリーなど、食用材料を使った部品単体に関する研究は数多く出てきている。2017年には、EPFLの研究チームがゼラチンで作ったグリッパーの開発に成功した。EPFL、イタリア技術研究所(IIT)、ブリストル大学は、食品に噴霧できる新しい導電性インクを開発した。インクには導体として活性炭が含まれ、結合剤としてハリボーのグミベアを使用している。pH、光、曲げを感知できるセンサーも登場してきているという。

2023年にはIITの研究チームが、バッテリーの極にリボフラビン(ビタミンB2)とケルセチンを使用して、充電可能な「食べられるバッテリー」を実現した。電子輸送を促進するために活性炭を加え、短絡を防ぐために海苔を利用。食べられるバッテリーは蜜蝋でパッケージしてあり、幅は4cm、食べても安全な電圧である0.65ボルトで動作する。同バッテリーを直列に2つ接続すると、LEDに電力を約10分間にわたって供給できた。

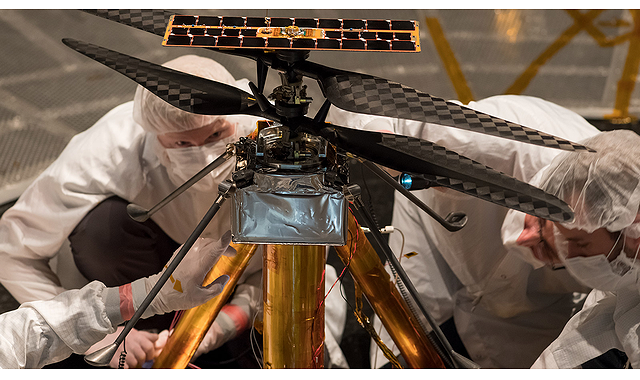

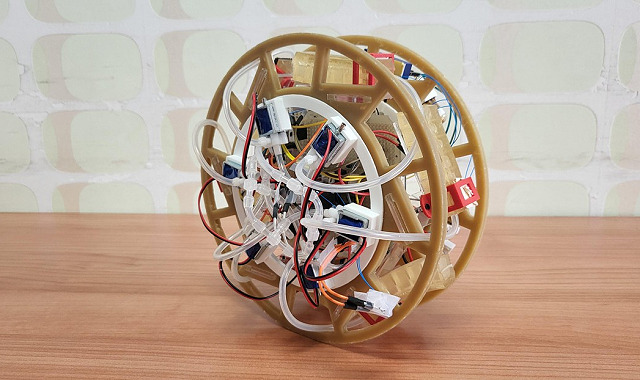

こうした部品を使ってロボットを組み立てる研究も部分的に成功してきている。2022年、EPFLとワーゲニンゲン大学の研究者たちは、ライスクッキーで作った翼をゼラチンで接着したドローンを設計した。EPFLとIITの研究者たちは、部分的に「食べられる回転ロボット」を開発した。空気圧で動くゼラチン製の脚と「食べられる傾斜センサー」を搭載するという。

しかしながら、完全に食べられるロボットの実現に向けて、まだいくつかの課題が残されている。1つは、食べられるロボットを人間や動物がどのように受け入れるかの見通しが立っていないことだ。また、トランジスタを使用して情報処理できる「食べられる電子機器」を実現するのはまだ困難な状況だ。さらに、電気で動くバッテリーやセンサーなどの部品と、流体や圧力で動くアクチュエーターなどの部品を組み合わせることも技術的なハードルが高い。部品を組み合わせてロボットを完成できたとしても、小型化して、各部品の賞味期限を延ばし、おいしい味付けをして――とさまざまな課題が残されているようだ。