筑波大学は2022年2月7日、小山工業高等専門学校と共同で、水の滞留や不足によって発生する燃料電池の性能低下をより効率良く防止する新たな手法を開発したと発表した。

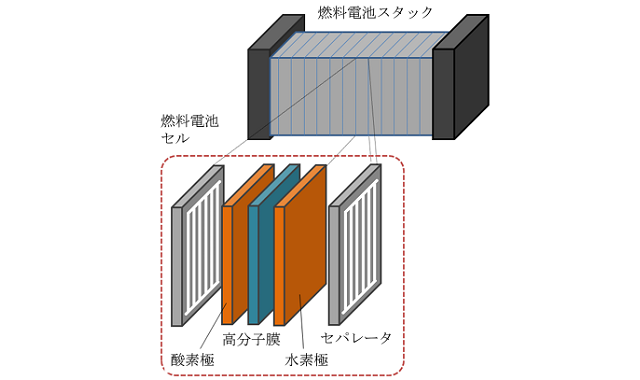

水のみを排出するクリーンな発電技術である燃料電池は、逆にその生成水が電池内部に滞留する「フラッディング」や、水素イオンが透過する高分子膜が乾燥する「ドライアウト」の発生によって性能が低下する場合がある。数秒レベルのごく短時間では問題となる影響が発生しないため、これまで多量の装置やセンサーを設置してできるだけ早期に検知したり、機械学習によって不具合を検知する方法などが試みられてきた。しかしこれらの方法は、多量のセンサーを使用したり学習用データを準備したりすることで燃料電池システムのコストを引き上げる要因となっていた。

今回開発した手法では、一定の電流で運転している燃料電池の電流分布を、絶対値ではなく運転初期状態を健全な状態と想定した相対的な差分として算出。これによりセンサーの計測数と計測時間を削減することに成功した。

具体的には運転初期の磁束密度を測定してシステム内に保持。制御の基準となるセル電圧(制御電圧)を下回った際に計測した磁束密度と、システム内に保持した初期状態の磁束密度から、電流分布の差分を予測する仕組みだ。

フラッディングやドライアウトが発生していると判断した場合は、制御電圧に戻るまで回避制御を繰り返し実行する。いずれの不具合にも相当しない場合は燃料電池の運転を停止する。

この手法では、磁気センサーの計測点がたった2点でも正常に制御可能で、従来数分以上必要だった計算時間も1分以内に短縮できる。また、燃料電池システムを継続運用できることも実験によって確認した。

同大学では今後、電流が変動する際の応用や、今回の研究グループが開発している診断制御手法と組み合わせた、燃料電池の不具合現象の予防や燃料電池の内部のリアルタイムな可視化など、燃料電池の総合的な診断手法の確立を目指す。