- 2018-3-15

- ニュース, 制御・IT系, 技術ニュース

- ニューロン, 沖縄科学技術大学院大学

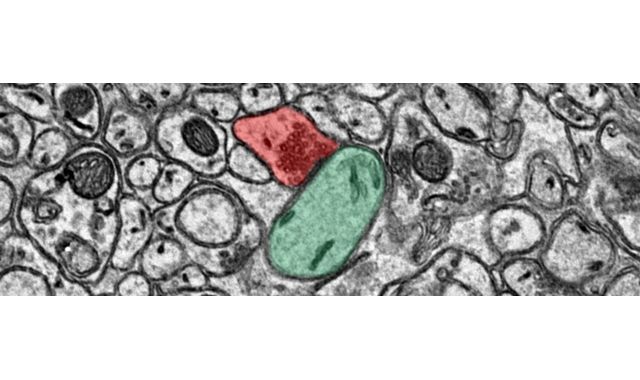

平行プルキンエ線維細胞を示す電子顕微鏡画像。 シナプス前細胞である平行繊維は赤色、 シナプス後細胞であるプルキンエ細胞は緑色で示されている。

沖縄科学技術大学院大学(OIST)は2018年3月14日、小脳における学習の分子機構の計算モデルを構築したと発表した。これまでに報告されている中で最も複雑な計算モデルだという。

脳における学習とは、ニューロン間の信号伝達の強弱を調節する機能をもつ分子ダイアルを介したバランスと考えられる。すなわち、2つのニューロン結合が強化された長期増強(LTP)と、結合が弱まった長期抑圧(LTD)との間のバランスであり、どちらのプロセスも、2つのニューロン間の接合部であるシナプスで生じる。

今回の研究では、感覚入力を受信し、随意運動を調整する小脳における運動学習において、平行繊維とプルキンエ細胞という2タイプの細胞を用いて、LTPとLTDの計算モデルを構築した。活性化したニューロンにおける実験で得られた多くの計算式を統合させ、さらに韓国の共同研究者らから提供を受けたマウスの小脳のニューロンの活動記録と比較し、これらの記録を計算モデル内に取り込んだ。

その結果は、シナプス両側の分子ネットワークが、学習をコントロールするために重要であることを示していた。すなわち、神経活動において、LTDが生成されるかLTPが生成されるかを制御するため、シナプス先端の両側から双方向のコミュニケーションが行われる必要があることがわかった。

さらに今回、LTPとLTDのバランスを保つための分子ダイアルにおいて、何らかの誘引でトリガーされるとオフスイッチが作動し、学習システムが休止状態に戻ることも明らかになった。過去の研究でもこのオフスイッチの存在は示唆されていたが、タンパク質および受容体の複雑なネットワークといった背景メカニズムの存在が実証されたのは初めてだという。

今回の研究により、学習をコントロールする分子の複雑系による混沌とした挙動をより正確に予測できるようになる。また、学習行動に影響をおよぼす脳の損傷や神経変性疾患において、分子レベルで起こっていることを知るためのヒントになるという。