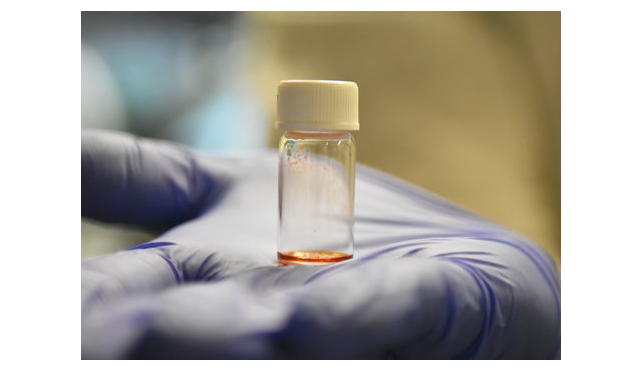

上部に結晶化した金属錯体が見える。瓶の底にも複数の結晶が見られる。

沖縄科学技術大学(OIST)は2019年4月12日、博士課程学生のセバスチャン・ラポインテ氏が、金属の中心と結合しているキレート剤であるピンサー配位子を分子修飾し、この配位子が反応性の高い錯体を安定化できることを突き止めたと発表した。

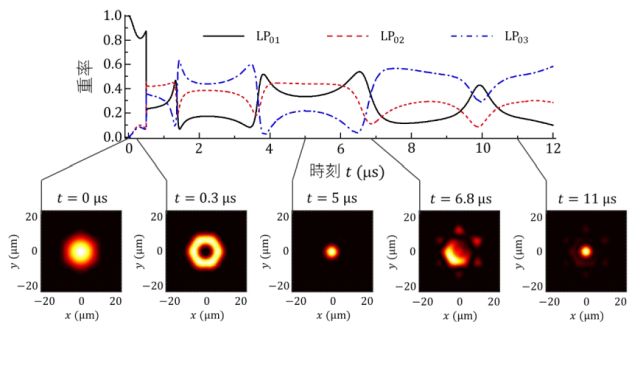

今回の実験で安定化に成功したのはニッケル錯体だ。ニッケル錯体はポリマーやファインケミカルの製造に使われる触媒だが、その触媒反応の中間体についてはあまり知られていない。それは中間体が不対電子を持つためだ。不対電子はニッケル錯体を高度に活性化させるが、NMR(核磁気共鳴分析)が適用できない。

「錯体の安定性を左右する主要因は、分子の腕部分に当たる場所にメチル基が存在することだ。メチル基には3つの役割があり、配位子に対する不要な反応をブロックし、配位子のサイズを大きくし、より高い電子密度を金属に与える」とラポインテ氏は語る。

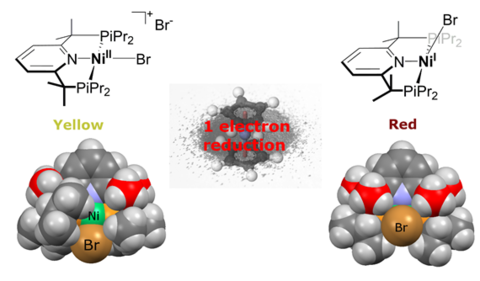

ラポインテ氏は続けて、「安定化システムがどのように機能するかを確認するため、錯体に電子を与える分子である還元剤を使用した。一般的には、反応性のある金属錯体を単離しようとすると、配位子は分解してしまう」と説明する。

コバルトセン(中央の分子)を還元剤として用い、安定なニッケル(II)錯体(左の分子)を還元し、反応性のあるニッケル(I)錯体(右の分子)を得た。

還元剤にはコバルトセンを用いた。還元剤を加えると数秒で、分子間で反応が起こり黄色の溶液が褐色に変化する。これを濾過して精製すれば、純粋な最終生成物が得られる。溶液を約1週間冷蔵庫に入れて保存すると、 時間の経過とともに結晶が形成される。結晶にX線回折装置を使用すると、その分子の正確な分子構造が得られる。

OISTは「今回の研究では、我々の開発した配位子を用いると、還元反応による複雑で望ましくない副反応が抑えられると同時に、金属が容易に還元できることが明らかとなった。 今度は、非常に反応性の高い錯体が、酸素やその他の小分子とどのように反応するかを研究する」としている。