千葉大学は2020年4月20日、同大学先進科学センターの田中有弥助教らの研究グループが、荷電処理が不要なエレクトレット型振動発電素子の開発に成功したと発表した。エレクトレット型の振動発電素子やセンサー、マイクなどの製造プロセスの簡略化に繋がることが期待される。

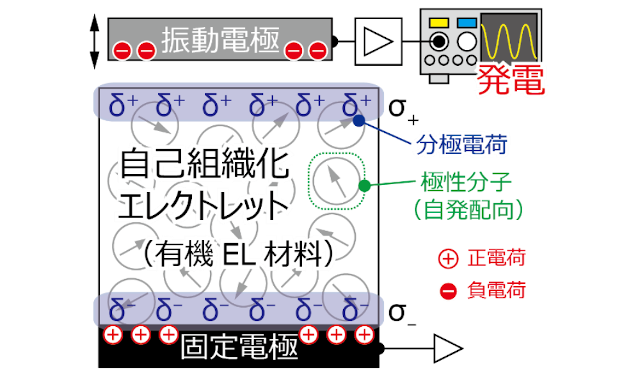

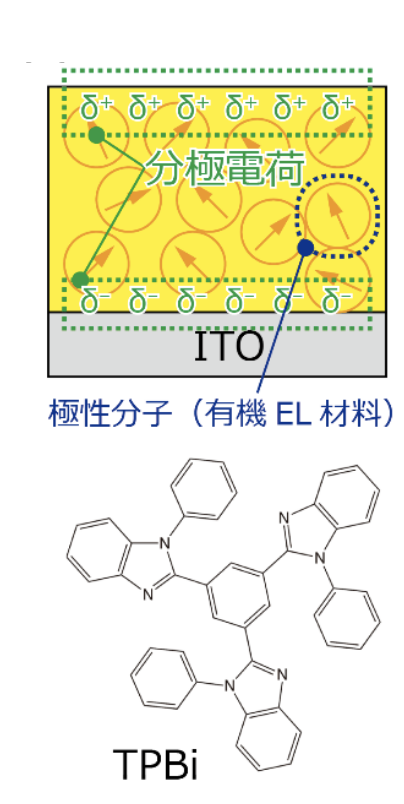

同研究グループは今回、有機EL素子用材料として用いられているTPBiを主に利用した。有機EL素子用材料には永久双極子を有する分子が数多く存在する。同グループの研究により、これらを真空中で成膜することで極性分子が自発的に基板垂直方向に整列し、荷電処理なしで100nmで数ボルトの表面電位が発現することがすでに判明している。同研究グループは、この巨大表面電位を有する膜を「自己組織化エレクトレット(Self-Assembled Electret)」と名付け、作製が容易な振動発電素子の開発を行った。

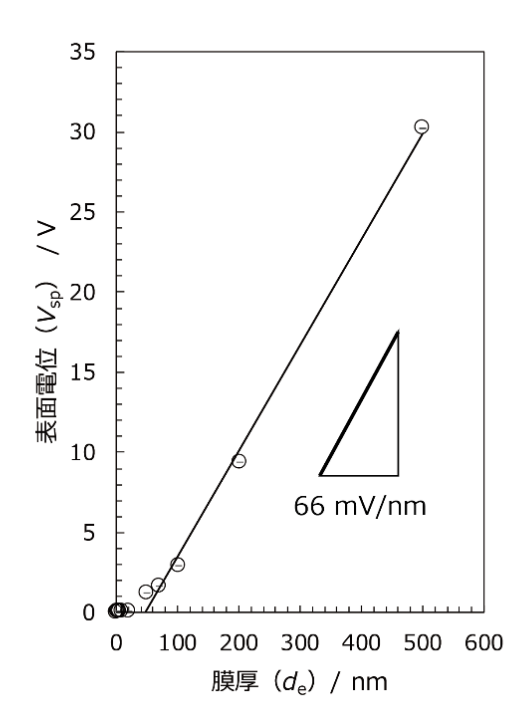

真空蒸着法によりTPBi薄膜を作製したところ、膜厚に比例して表面電位が増加し、500nmで30.2Vに達した。これは膜表面に正の分極電荷が形成されたことを示している。この傾きから表面電荷密度を算出すると1.7mC/m2となり、コロナ荷電処理を行ったポリマー型エレクトレットと同等の値となった。

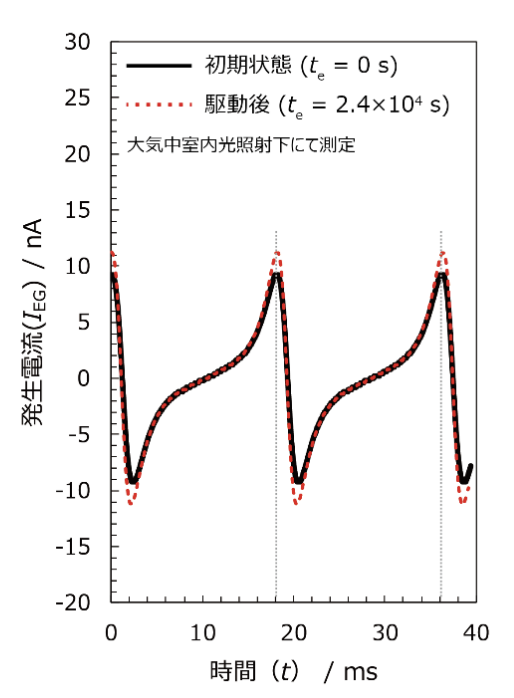

さらに、TPBi薄膜の表面から約200μm離れた場所に振動電極(面積:28.3mm2、振動周期:18.2ms)を導入して振動発電素子を作製したところ、電極の振動に伴って流れる電流の周期が電極振動に完全に一致することが確かめられた。

また、室内光照射下でこの発電素子を保管して2.4×104s(6.7h)後に再び電流を測定したところ、デバイス作製直後のものとほぼ一致した結果が得られ、光に対する安定性の高さが証明された。

本研究は、有機EL材料がエレクトレットからなるデバイスにとっても有用であることを実証した。将来的には、自己組織化エレクトレットを利用した新しいデバイスは、電池を使用しない自己給電型環境センサーによるハイテク農業やインフラ整備の監視、医療器具の高度化と無線給電応用などへと展開されると期待される。

同研究グループは、極性分子の自発的配向機構の解明を目指してさらなる研究を進め、自己組織化エレクトレットの高表面電荷密度化および長寿命化を達成することで、エレクトレット型デバイスの実用化への貢献を図る。