- 2024-6-14

- 化学・素材系, 技術ニュース

- NIMS, WGM, ささやきの回廊モード, エクセター大学, カーボンドット, カーボンナノドット, クエン酸, マイクロビーズ, 植物由来, 水熱合成法, 物質・材料研究機構, 発光スペクトル, 発光材料, 研究, 縮合芳香環, 自己消光

物質・材料研究機構(NIMS)の研究チームは2024年6月13日、クエン酸などを主原料とした、環境に優しいマイクロビーズ型の発光材料を発表した。低コスト、省エネルギーで合成でき、照らす光やビーズのサイズによってさまざまな色の光を放射する。

これまでの発光材料は、金属を含む化合物半導体の薄膜やナノ粒子、あるいは希土類元素を含むセラミック焼結体が多用されてきたが、供給が不安定な希土類元素や環境負荷が大きい金属元素を使用しない発光材料の開拓が望まれている。

こうした中、自然界に存在するクエン酸とアミノ酸を主原料としたグラファイトや煤に似た芳香環構造をもつ、グラフェン量子ドットやカーボンドット(カーボンナノドット)の研究が進められている。

カーボンドットは、人体に害のある紫外線やブルーライトを高効率に吸収でき、高い量子収率で青色発光するなどの特徴を持つ。しかし、乾燥固化させると発光がほぼなくなることに加え、経時による劣化もあり、固体の材料としては使いにくいという問題があった。

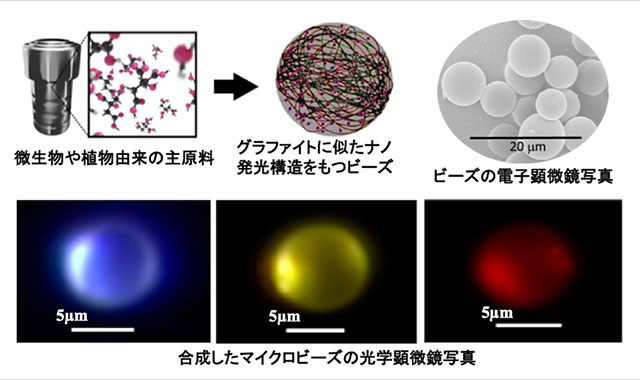

そこで今回、天然微生物による発酵生成物である高分子状アミノ酸(ポリリジン)と植物由来のクエン酸を主原料に、新たなマイクロビーズ状の材料を開発した。発光材料としてのカーボンドットの特徴を保持しながら、固体状態でも強い発光強度を示す。

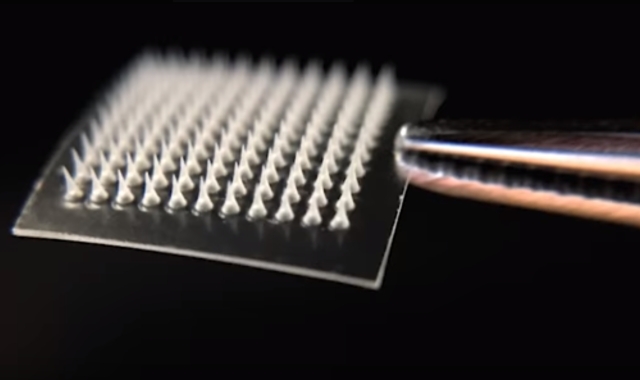

乾燥固化させた場合、通常のコロイド蛍光体は、隣接する粒子からの発光をお互いに吸収し合って発光効率が落ちる「自己消光」現象が問題となっていた。今回の研究では、主原料にp-フェニレンジアミンを少量加え、ポリアミノ酸の熱変性を利用し、真球状の固体マイクロビーズ材料を開発した。このマイクロビーズの中は、ところどころに、光を良く吸収して発光するカーボンドットに似た縮合芳香環を持つ構造が形成されている。

これらの縮合芳香環構造は、ビーズ中で離れて分散しており、お互いが出す光を吸収しにくいため、光をマイクロビーズに当てると強く発光する。このマイクロビーズは、照射する光の波長に応じてさまざまな色に発光し、単一の粒子から、青、緑、黄、赤のすべての可視光に加え、1000nm以上の近赤外の光までを自在に変化させて発光する。世界的に見ても、このような材料についての報告例はない。

このマイクロビーズの中で発生した光は、マイクロビーズの表面に沿って周回し、ビーズ外周の光学的距離が光の波長の整数倍となる場合に共鳴を起こし、強く発光する。この現象は、発光スペクトルの中の多数のスパイク状の輝線として現れ、波長、強度、輝線の幅はビーズのサイズや真球度に応じて大きく変わる。

このような現象は、ささやきの回廊モード(WGM)と呼ばれる。研究では、WGM現象を示すビーズの母材に生物や植物由来の材料を用い、シンプルな一回の水熱合成法で合成できることを初めて示した。開発した材料は金属を用いないため、日常用途に使用できる安価で安全なシークレットインクや、医療やバイオ分野のマーカー粒子などへの使用が期待される。

さらに、ビーズの個性を反映して一つ一つのWGM発光スペクトルが異なるため、認証タグやバーコードのように個々のビーズを同定でき、偽造防止用のインク、複製不可能な認証技術としての応用が期待される。今回開発した材料は、照射する光の波長を替えることで、認証キーとしてのWGMスペクトルも変化することから、2波長以上の光の使用により、多重認証技術に使用できる。細胞イメージングでの蛍光プローブの研究については、英エクセター大学との共同研究を予定している。

開発したマイクロビーズ材料は、指紋やバーコードのように用いることができ、革新的な認証技術への応用も期待できる。将来的には、安価でカラフルな蛍光塗料、汎用性の高い商品タグや高いセキュリティの認証技術、位置追跡できるバイオマーカーなどへの応用が考えられる。今後は、発光効率の向上や認証技術への応用を目指す。