千葉大学大学院工学研究科の矢貝史樹 准教授を中心とした研究チームは、分子の自己組織化を制御する仕組みを解明した。太陽電池などの有機デバイスを新たな仕組みで構築し、低コスト化・大面積化するうえでの指針となるものだという。

分子が集合して自発的に秩序ある構造と新たな性質を生み出す現象を自己組織化現象という。分子の自己組織化を利用した有機デバイスは、無機デバイスや従来の蒸着法を用いた有機デバイスよりも低コスト化・大面積化の点で優れており、今後さらに発展する分野と見られている。今回の研究は、多点水素結合と呼ばれる分子間相互作用を利用し、半導体性を持つ分子の自己組織化を精密に制御することに成功したものだ。

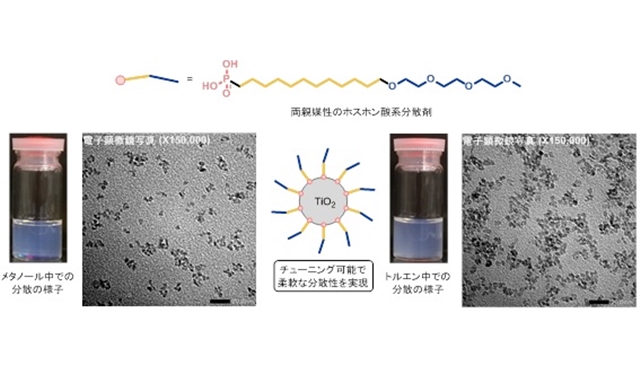

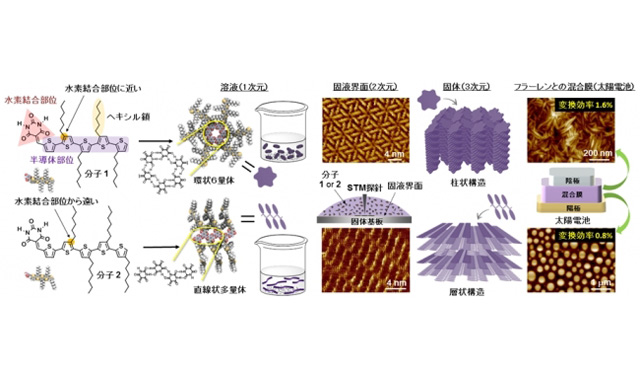

同研究チームでは、「バルビツール酸」と呼ばれる多点水素結合部位を「オリゴチオフェン」と呼ばれる汎用性半導体分子に結合させた、分子構造の異なる2種の分子(分子1、分子2)を合成。この2つは、溶解性向上に必須な4本の「ヘキシル鎖」が、半導体分子の左右どちらよりに結合しているかが異なるだけだが、多くの異なった性質を示す。例えば、クロロホルム1mlに分子1は0.3g以上溶解するが、分子2は0.08gしか溶解しない。

同研究チームは、プロトン核磁気共鳴スペクトル(1H-NMR)を用いて、この溶解性の違いが水素結合による集合構造の違いにあることを解明。溶液中で分子1は環状の6量体を、分子2は高分子量の多量体を形成していた。さらに、走査型トンネル顕微鏡(STM)により、それぞれの構造が2次元界面を埋め尽くす様を可視化することにも成功した。

次に、溶液から溶媒を除去すると、自己組織化がさらに進行して異なった構造が形成されることを、X線構造解析(XRD)と原子間力顕微鏡(AFM)により解明した。分子1の環状6量体は積層して柱状構造を、分子2の直線状多量体は積層して層状構造を形成。このように、僅かな分子構造の違いによる水素結合パターンが階層的に組み上がり、高い精度で自己組織化が進行することを明らかにした。

さらに、自己組織化で形成される構造の違いが有機デバイスに与える影響を調べるため、オリゴチオフェンと反対の電子的性質を持つフラーレン誘導体と溶液中で混合し、乾燥させて混合薄膜を作成した。この手法はバルクヘテロ接合法と呼ばれ、有機物による安価な太陽電池の作製法として期待されているものだ。その結果、分子1の構造はフラーレン誘導体によく混ざり合うが、分子2の構造はうまく混ざり合わないことが明らかになった。

バルクヘテロ接合法による太陽電池は電子物性が異なる材料が細かく混じり合った方が高い性能を示す。実際に混合薄膜に光を照射すると、フラーレン誘導体とよく混じり合った分子1は、太陽電池の効率が3.0%を超え、水素結合性材料としては世界最高の性能を示すことも明らかになったという。

これまで、分子の自己組織化を分子構造から予測・設計することは困難だったが、近年次第に狙い通りの自己組織化が可能になりつつある。同研究チームでは、今回の成果がその発展をさらに加速化する知見を与えるとともに、自己組織化を利用した太陽電池の実用化も近い将来考えられるとしている。