- 2021-2-22

- 技術ニュース, 電気・電子系

- IoT, RISCプロセッサ, SubRISC+, エッジコンピューティング, 大規模集積回路(LSI), 東京工業大学, 研究, 組み込みプロセッサ

東京工業大学は2021年2月19日、小型/省電力性を兼ね備えた新たなプロセッサを設計し、そのプロセッサの大規模集積回路(LSI)の開発に成功したと発表した。ヘルスケアデバイスを想定した異常検出では、商用の最小プロセッサであるARM Cortex-M0の1.4倍高速でありながら電力効率は2.7倍、エネルギー効率は3.8倍を達成したという。

現在のIoTで多く用いられる形式はクラウドコンピューティングだが、センシングデータに対してリアルタイムに計算しデバイスを制御するために、今後はエッジコンピューティングの普及が必要不可欠だ。しかし、既存の組み込みシステム向けのプロセッサは消費電力の点から、エッジコンピューティングへの展開は難しい。

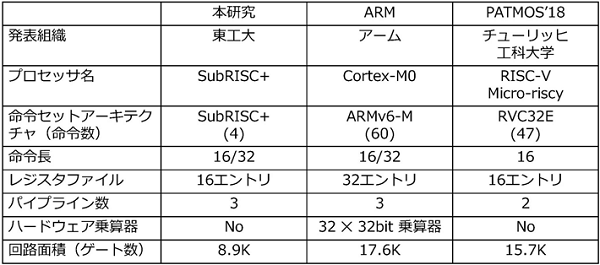

既存の32ビット組み込みプロセッサでは極めて小規模なものでさえ、約50種の命令を扱う。しかし、IoTの小型エッジ端末では、異常検出などの比較的単純な処理で十分な場合もあり、既存プロセッサではオーバースペックだ。そこで、研究者らは小型エッジ端末で必要な計算を実用的な時間で処理するための機能に限定し、回路面積を大幅に削減。小型化と省電力化を両立するプロセッサLSIを開発した。

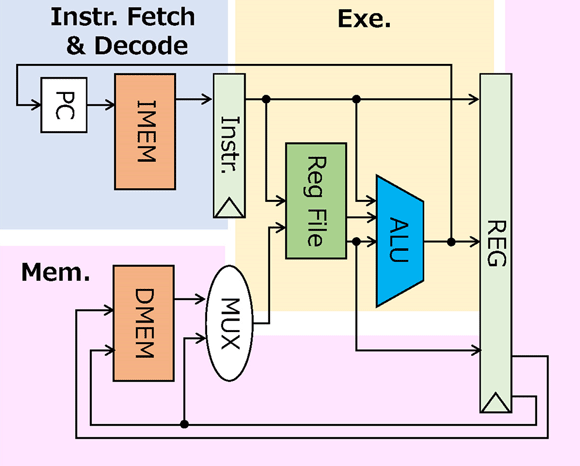

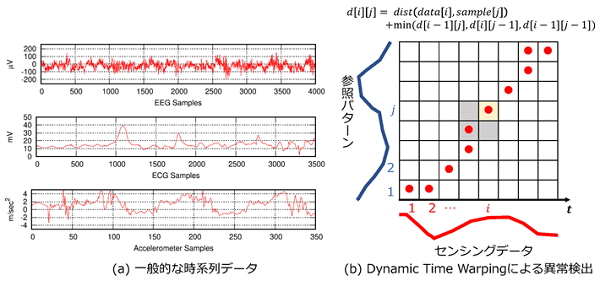

開発した組み込みプロセッサは、減算、シフト、論理演算、メモリアクセスの4種類の命令のみから成るRISCプロセッサだ。減算結果に応じて条件分岐するという特徴を持つことから、このアーキテクチャを「SubRISC+」と命名。SubRISC+は、ウェアラブルデバイスや携帯端末経由で得た心電図/加速度などのデータに対して、異常検出やデータ探索する軽量アルゴリズムをリアルタイムに処理し、警告などの限られたデータのみを送信する用途を想定している。なお、SubRISC+はチューリング完全であるため、これらの用途以外のあらゆるプログラムを処理できる。

ソフトウェアの一例として、加速度データからてんかんの発作をリアルタイムに検出可能な軽量アルゴリズムを実装し、実用性も実証された。動作周波数を50MHzと想定したシミュレーションでは、データのサンプリング速度より高速に異常検出でき、しかも電力は131.1µWと極めて低い。

商用で最小の32ビット組み込みプロセッサARM Cortex-M0で同じ処理を行った場合と比べ、1.4倍高速、2.7倍の電力効率、3.8倍のエネルギー効率を示す。

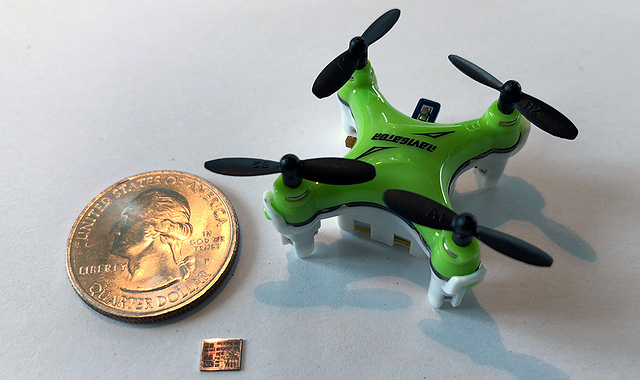

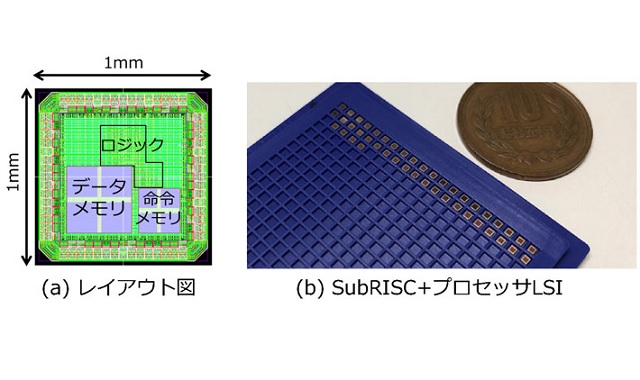

本研究ではデータメモリを4KB、命令メモリを2KBとしたSubRISC+のプロセッサLSIを最小の配線半ピッチ(幅)65nmのCMOSプロセスで開発した。LSIの総サイズは1mm×1mmと極めて小型だ。このプロセッサLSIを5 MHzで駆動した場合の消費電力は77.0 µWで、これは電卓や万歩計などに使用されるアルカリボタン電池LR44で約100日連続稼働できると試算され、極めて電力効率が高いことが示された。

今後はプロトタイプのサンプル配布や展示会出展を検討し、IoTセキュリティ向けにSubRISC+プロセッサをさらに拡張し、より幅広く応用できるチップの試作と実用化を目指していく。