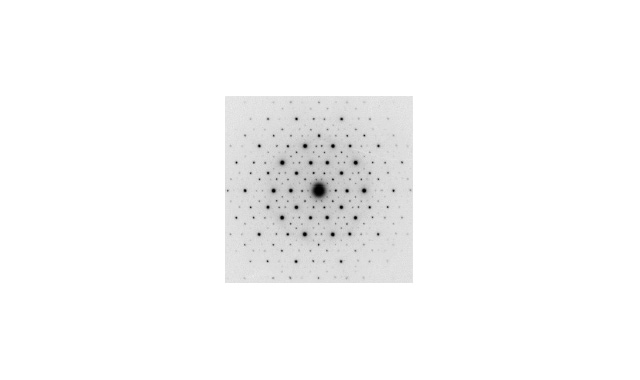

電子線回折パターン

名古屋大学は2018年1月20日、豊田工業大学、東北大学、豊田理化学研究所との共同研究により、超伝導になる準結晶を世界に先駆けて発見したと発表した。今後、新型の超伝導の解明につながることが期待される。

固体は結晶、準結晶、アモルファスの3種類に分類される。結晶では、中の原子やイオンが規則正しく周期的に配列し、ガラスなどのアモルファスは、中の原子や分子がでたらめに配列している。これに対し、「第3の固体」と呼ばれる準結晶中の原子は、ある種の規則性を持つが周期性は持たない。準結晶の幾何学的構造については理解が進んできたが、磁石や超伝導になることを示す確証はまだ得られていなかった。

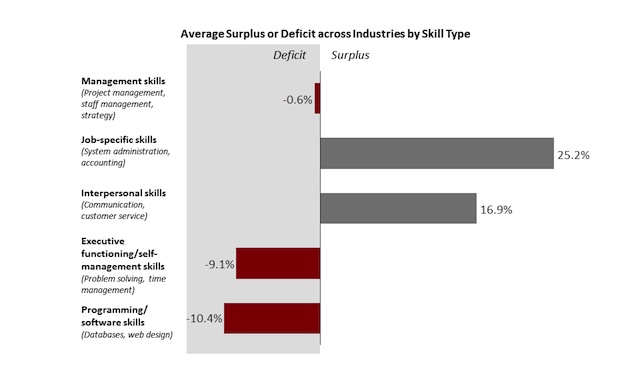

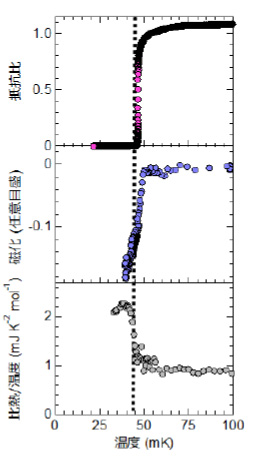

超電導転移温度付近(縦の破線)の電気抵抗、磁化、比熱の温度依存性

今回の研究は、磁石や超伝導をもたらす「電子の長距離秩序」が準結晶では本質的に不在なのかを解明することを目的として行われた。アルミニウム(Al)、亜鉛(Zn)、マグネシウム(Mg)の3元素を組み合わせ、高速急冷法により準結晶を合成し、この試料を0.04ケルビン以下の超低温まで冷却して、種々の物理量を計測した。

その結果、電気抵抗は0.05ケルビン(50ミリケルビン)付近で急激にゼロとなり(図上)、また同じ温度で磁化が減少した(図中)。これは「マイスナー効果」と呼ばれるもので、超伝導状態を特徴づけるものだ。さらに同じ温度で比熱が急激に大きくなり(図下)、これは超伝導がバルクの性質であることを示す。これらにより、準結晶試料が0.05ケルビンという超低温で超伝導になることが明らかとなった。つまり、準結晶も「長距離秩序を持った電子状態」を取りうることが判明した。

続いて、準結晶と同じ局所構造を持ちながら周期性を持つ「近似結晶」を作成し、同様の物性計測を行った。その結果、近似結晶の全てが超伝導を示し、その転移温度が組成比に依存して大きく変わることを見出した。また、準結晶と近似結晶とで、超伝導引力(電子間に働く引力)の大きさが同じであることがわかった。超伝導転移温度を決めるのは「引力の大きさ」と「電子対(クーパー対)の形成に関わる電子数(フェルミ準位における状態密度)」だが、引力の大きさが同じであるため、準結晶の超伝導転移温度が低い原因は「フェルミ準位における状態密度が低い」という準結晶の特性によるものであることがわかった。

同研究グループでは、今回の結果が準結晶の超伝導研究の始まりを意味するものだとする。理化学研究所による理論計算では、準結晶で発現するクーパー対は、通常のものと異なっている可能性が高く、これを実験的に確かめることを次のターゲットとしている。