- 2023-5-9

- ニュース, 技術ニュース, 電気・電子系

- グラファイト基板, チューリングパターン, パルスレーザー堆積法, フランクフルト大学, 京都大学, 半導体, 塩化ルテニウム, 東京大学, 研究, 走査型トンネル顕微鏡(STM), 量子細線

東京大学は2023年5月8日、京都大学および独フランクフルト大学と共同で、グラファイト基板上に、半導体のナノ量子細線を作製する手法を発見したと発表した。

半導体ナノテクノロジーにおける微細加工技術は、すでに限界に達しつつある。現在主流の電子ビーム・リソグラフィなどの表面を削るトップダウン法では、細線の幅や間隔が10nm未満の量子細線パターンの作製が難しい。一方、ゼロから細線を形成していくボトムアップ法では、細線の均一性や配置が課題となっている。

今回の研究では、レーザー光をターゲット物質に短時間、繰り返し照射するパルスレーザー堆積法によって、高品質の塩化ルテニウム(RuCl3)薄膜をグラファイト基板の表面に蒸着させた。

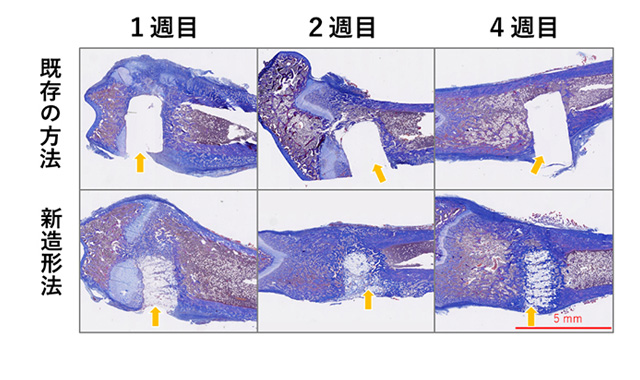

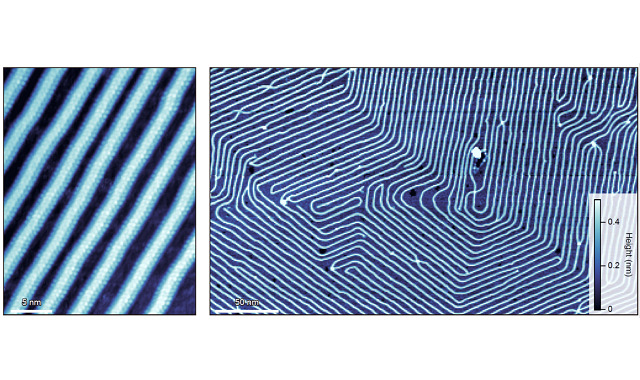

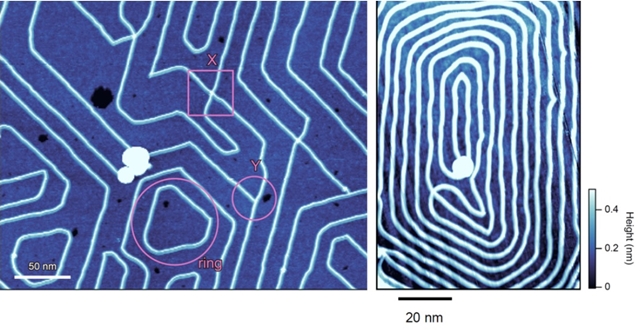

作製した試料を超高真空下で走査型トンネル顕微鏡(STM)に輸送し、表面を原子分解能で観察した。一般的な薄膜の成長では、核となる原子を中心にクラスターが形成される島状成長や、一層ごとに膜が成長する膜状成長が起きる。しかし、今回作製した試料では、幅が原子数個分のβ-RuCl3量子細線が周期的に並んだ構造が基板表面に形成されていることが分かった。

これらの細線は幅が原子数個分だが長さは1μmにもなる。また、蒸着時間や基板の温度を変化させると、形成される量子細線の幅や間隔を制御することも可能だ。さらに、X字やY字のジャンクションやリング、渦巻き模様など、量子回路や原子コイルなどへの応用が考えられる多彩なパターンも形成された。

X字やY字のジャンクション,リング(左)や渦巻き模様(右)のSTM像

渦巻き模様などのいくつかのパターンが形成される機構は、物質やエネルギーに動きのある状態である、非平衡プロセスであることを理論的に解明。これは従来では考えられなかった、原子スケールでのチューリングパターンによる量子細線形成である可能性があるという。チューリングパターンは、2つの物質が反応/拡散するときに自発的に生じる空間パターンで、熱帯魚の縞模様やヒョウのまだら模様などはこの原理で形成されている。

今回の研究成果は、超微細加工に今までにない視点を提供し、1nmサイズの半導体や金属の量子細線の作製を可能にすることが期待されるという。

関連情報

1ナノメートル半導体量子細線の作製に成功―量子の熱帯魚パターンが拓く未来のナノテク―|記者発表|お知らせ|東京大学大学院新領域創成科学研究科