東京工業大学は2023年9月15日、同大学科学技術創成研究院 ゼロカーボンエネルギー研究所の研究チームが、糖を共有結合性有機骨格に導入した150℃付近廃熱用の固体蓄熱材を開発したと発表した。

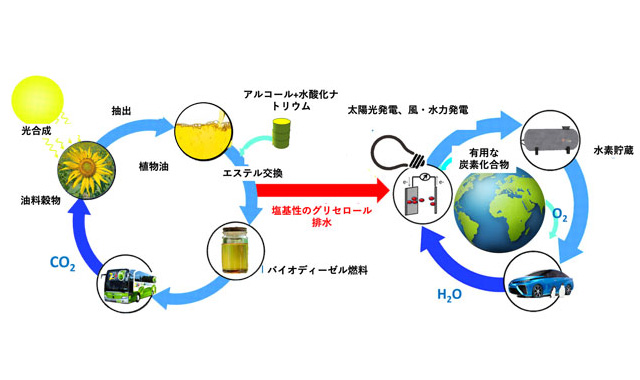

糖アルコールは、安全、低環境負荷かつ安価な相変化蓄熱材(融点で廃熱源から熱エネルギーを貯蔵し、凝固点で蓄えた熱を放出する材料)として注目されている。

ただし、凝固点が融点より50~100℃程度低く、凝固の発生温度もランダムなため、熱を取り出せる温度の予測が難しい点が課題となっていた(過冷却問題)。過冷却は、蓄えた熱エネルギーの質を低下させる原因となる。

また、融点で粒子形状を失うという性質により、ハンドリングが困難になる点、材料内部から表面への熱伝導距離が増大して熱交換が遅れる点が問題視されていた。これらは、多くの相変化蓄熱材に共通する課題となっている。

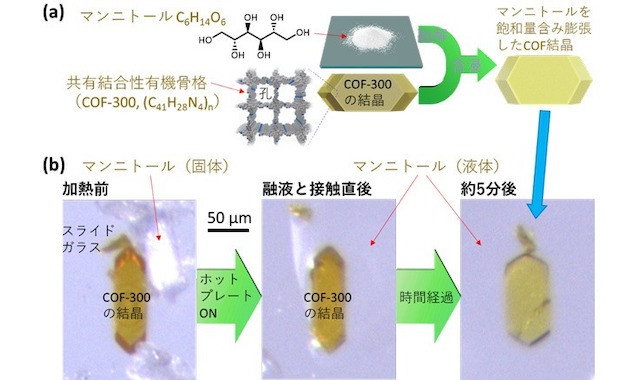

同研究チームは今回、糖アルコールの一種「マンニトール」(融点167℃、C6H14O6)を結晶性ナノ多孔体の共有結合性有機骨格(COF)に含ませた固体蓄熱材を創製した(冒頭の画像(a))。

マンニトールを融点以上でCOF-300の結晶と接触させたところ、COFが結晶形状を変形させながらマンニトールの融液を自発的に吸収することが判明した(冒頭の画像(b))。

これにより、融点以上でも粒子形状を保持した糖アルコールとCOF単結晶との複合蓄熱材を作製している。X線構造解析を行ったところ、COFとマンニトールとの重量比が1:0.77となった。

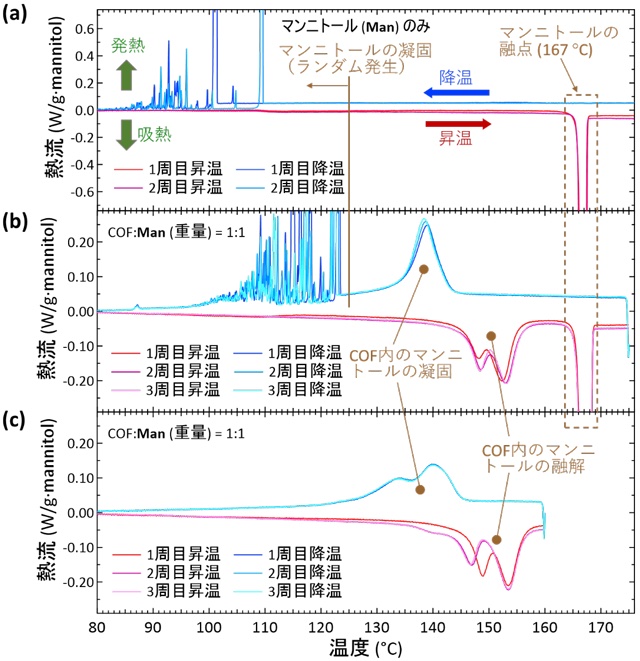

次に、材料の相変化特性を示差走査熱量分析(DSC)装置で評価した。マンニトールのみのDSC結果としては、昇温過程において167℃で融解を表す吸熱(下向き)のピークが現れた。降温過程では、85~110℃においてランダムな発生温度で凝固を表す発熱のピークが現れ、強い過冷却が観測された(下図(a))。

続けて、マンニトール粉末とCOF結晶との重量比1:1の混合物を密閉容器に入れ、不活性ガス中で融点以上に加熱し、測定試料を作製した。結果として、マンニトールの34%がCOF結晶中に含浸され、残りの66%がCOF結晶の外に残った混合材料を得ている。

DSC結果を見ると、COFの外にあるマンニトールに由来する吸発熱に加えて、新たに145~155℃の領域で吸熱が、135~145℃の領域で発熱が繰り返し現れた(下図(b))。

さらに、昇温を160℃で終えて降温を開始するサイクルを実施したところ、COFの外にあるマンニトール由来の吸発熱が消失し、先述の新たに現れた吸発熱のみとなった(下図(c))。吸発熱が、COF内に導入されたマンニトールに由来することを示すものとなっている。

(a)マンニトールのみのDSC結果

(b)COF-300の単結晶にマンニトールを含浸した試料のDSC結果

(c)DSCの昇温を160℃で終え、そこから降温を開始したサイクル

以上より、強い過冷却を伴わず、狭い温度範囲で熱の出し入れが繰り返し可能な糖アルコールベースの蓄熱材を創出した。吸発熱の温度は、糖アルコールやCOFの種類を変化させることで調整できるものとみられる。

加えて、同材料の伝熱特性を計測したところ、マンニトールを含浸したCOF-300単結晶の幅方向の熱拡散率が2.3±0.6×10-7m2/s(室温)と判明した。工業的によく用いられる典型的な樹脂材料(1~1.7×10-7m2/s、室温)より高い熱拡散率を有するものとなっている。

今回の研究結果が、熱の形で用いられる一次エネルギーのより高度な多段階利用を促進することで、CO2の排出量削減につながることが期待される。

なお、今回のCOF-300とマンニトールの組み合わせでは、COF孔によるナノ閉じ込め効果により、マンニトールの単位重量当たりの蓄熱量が通常のマンニトールと比較して約3分の1に低下した。

同研究チームは、マンニトールとCOFとの相互作用を最適化することで、蓄熱量を改善できるものとみている。今後も、社会実装に向けて性能の改善を図る。

関連情報

糖を共有結合性有機骨格に導入し、従来の過冷却問題を解決した150℃付近廃熱用の固体蓄熱材を創出 低環境負荷・豊富な軽元素のみからなる次世代の固体蓄熱材 | 東工大ニュース | 東京工業大学