- 2024-6-10

- 技術ニュース, 海外ニュース, 電気・電子系

- セルロース, セルロース・チャネル, ナトリウム, ナノ流体膜, ハイドロゲル(イオン輸送用), ポリアニリン, 勾配, 半透膜, 塩分勾配, 塩分濃度, 塩電池, 学術, 有機導電性ポリマー(電子輸送用), 河口域, 河川水, 海水, 浸透圧エネルギー, 淡水, 逆電気透析(RED)膜, 電気

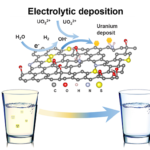

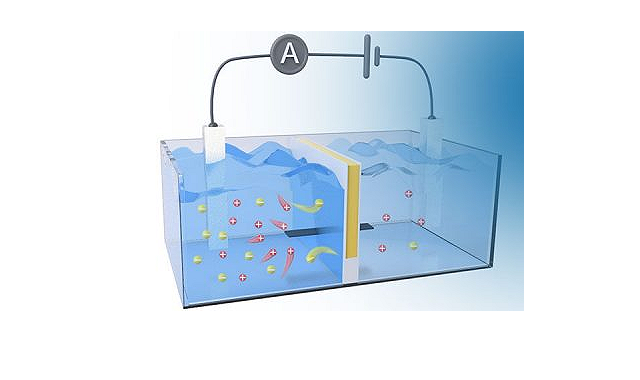

Adapted from ACS Energy Letters 2024, DOI: 10.1021/acsenergylett.4c00320

淡水と海水が混じり合う河口域では、河川水の流れによって塩分濃度に勾配が生じる。アメリカ化学会(ACS)は2024年4月24日、中国の研究チームが、この塩分濃度の勾配から浸透圧エネルギーを吸収して、高出力で発電する半透膜の開発に成功したと発表した。

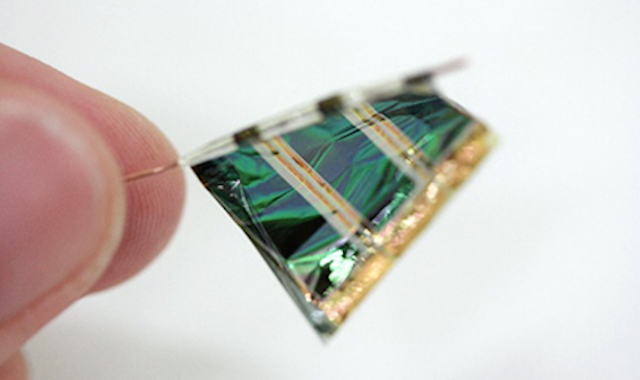

複数の層を持つ独自のナノ流体膜となっていて、塩分勾配から浸透圧エネルギーを得て電気に変換する。実験室における実証実験で、市販の膜の2倍以上という出力密度を達成した。

浸透圧エネルギーは、塩分勾配があればどこでも発生させられる。しかし、浸透圧エネルギーを使って発電する技術を実用化レベルに高めるには、改善の余地がある。例えば、逆電気透析(RED)膜のアレイを用いて、一種の「塩電池」として機能させ、塩分勾配により生じる圧力差から電気を発生させる方法がある。塩分勾配を均等にしようと、海水中のナトリウムなどの正電荷を帯びたイオンが淡水側に流れ込むと、膜にかかる圧力が増加する。さらに発電出力を上げるには、反対方向に荷電したイオンが流れやすいように、膜の内部電気抵抗を低く保つ必要がある。

これまでの研究から、RED膜を通過するイオンの流れと電子輸送の効率、その双方を改善すれば、浸透圧エネルギーから得られる電気の量が増える可能性が高いと考え、研究チームは内部抵抗を最小化して発電出力を最大化する半透膜の開発を目指し、環境に優しい材料を採用して設計した。

研究者たちはRED膜のプロトタイプに、イオン輸送と電子輸送のために別々のチャネルを設けた。マイナスに帯電したセルロースのハイドロゲル(イオン輸送用)を、ポリアニリンと呼ばれる有機導電性ポリマー(電子輸送用)の層で挟んだ構造となっている。内側のセルロース・チャネルがイオンの動きを助け、外側ではポリアニリンのネットワークが電子の動きを促進する。

理論上、イオンと電子を輸送するチャネルを分離したことで、同じ素材で作られた均一な膜に比べてイオン伝導性が高く、抵抗率が低くなると想定された。実際に河口環境をシミュレートした水槽においてテストしたところ、新たに開発したRED膜の出力密度は11.7W/m2と、市販のRED膜の2.34倍を達成した。16日間の連続運転後も出力10.9W/m2に維持され、水中での長期安定性を確認できた。最終テストで20枚のRED膜から塩電池アレイを作製すると、その発電量は電卓、LEDライト、ストップウォッチに個別に電力を供給するのに十分なものだった。

研究チームによれば、イオンと電子のチャネルを分離したことで、この層状膜は低塩濃度において、混合膜より1.57倍大きなイオン伝導性と0.99倍低い抵抗率が示されたという。

研究成果は、ACSの『ACS Energy Letters』2024年4月26日号に掲載された。

関連情報

This salt battery harvests osmotic energy where the river meets the sea – American Chemical Society