- 2024-6-10

- REPORT, 制御・IT系, 化学・素材系, 機械系, 電気・電子系

- 3Dプリンティング, 5G, 6G, ChatGPT, DX, xEV, エンジニア, カルマンフィルタ, キャリア, キャリア形成, シリカナノ粒子, シリコンバレー, セミナー, セラミックス, ディスプレイ, バッテリパック設計, バッテリマネジメントシステム, パワーデバイス, リチウムイオン電池, 二酸化ゲルマニウム, 光ファイバ, 光学設計, 光電コパッケージ, 半導体, 卑金属, 展示会, 機械学習, 流体力学, 画像センシング, 見本市, 電子機器, 電磁界シミュレーション

エンジニアの皆さんのお仕事、キャリア形成に役立つ、展示会・見本市、セミナー情報を毎週お届けします。

※掲載している展示会・見本市、セミナーの情報は、6月10日時点のものとなります。申し込み状況は各サイトにてご確認頂けますようお願い致します。

目次

展示会情報(会場別)

- 電子機器トータルソリューション展「JPCA Show 2024」【関東】(東京ビッグサイト)

- Interop Tokyo 2024【関東】(幕張メッセ)

- 画像センシング展2024【関東】(パシフィコ横浜)

セミナー情報

<機械系>

- 光電コパッケージ技術の概要・課題・最新動向・今後の展望まで

- 3Dプリンティング材料:その現状と開発動向、如何にしてビジネスチャンスにするか?

- セラミックス焼結・一体焼結プロセスの高度制御のための計測・解析技術

- IT/車載やAR/VR/MR向けなどの新しいディスプレイの材料・技術の動向

- 流体力学基礎講座

- 異物ゼロへのアプローチ

- 異種金属接触腐食の機構、事例と対策技術

<電気・電子系>

- 基礎から学ぶ電磁界シミュレーションの原理・原則

- Co-PackagedOpticsの最新動向と実装、光結合技術

- バッテリマネジメントシステムの基礎とバッテリパックの設計手法

- リチウムイオン電池の開発方向性と寿命・SOH推定の考え方

- 5G/6Gに向けた光ファイバ伝送技術の基礎と最新動向

<制御・ソフト系>

<化学系>

- シリカナノ粒子合成の基礎と化学修飾

- 卑金属のみを用いた固体高分子型水電解用酸素発生電極の開発

- ブリードアウト・ブルームの基礎と制御方法

- 配位重合の基礎と応用事例

- プラスチック・ゴムの劣化メカニズムと劣化評価法および高耐久性設計

<半導体系>

- ALD(原子層堆積)/ALE(原子層エッチング)技術の基礎と応用

- 半導体用レジストの材料設計とその評価

- 新しいパワーデバイス材料: 二酸化ゲルマニウム(GeO2)の 特徴と可能性 ~材料の特徴から製膜手法、今後の展開について~

- 半導体先端パッケージ技術を理解するための基礎

<分野共通>

展示会情報

会場名:東京ビッグサイト

イベント名:電子機器トータルソリューション展「JPCA Show 2024」

会期:2024年6月12日(水)~14日(金)10:00~17:00

会場:東京ビッグサイト 東展示棟

入場料:詳細はサイト内でご確認ください。

主催者:日本電子回路工業会(JPCA)

概要:あらゆる電子・情報通信・制御機器に使用される電子回路・実装技術や、用途の広がりを見せるセンサー・E-Textile(ウェアラブル技術)等の新しいコンテンツとソリューション等の展示を加え、技術情報の提供・提案をはかり、併せて電子回路業界及び関連業界全体の発展に寄与する。

URL:https://www.jpcashow.com/show2024/index.html

会場名:幕張メッセ

イベント名:Interop Tokyo 2024

会期:2024年6月12日(水)~14日(金)10:00~18:00 ※最終日のみ17:00終了

会場:幕張メッセ(国際展示場 展示ホール2~6 / 国際会議場)

入場料:詳細はサイト内でご確認ください。

主催者:Interop Tokyo 実行委員会

概要:Interop Tokyoはインターネットテクノロジーのイベントです。

1994年の日本初開催以来、毎年国内外から数百の企業・団体が参加し、技術動向とビジネス活用のトレンドを、会場でのデモンストレーションやセミナーを通じてお伝えしてきました。国内のインターネットや技術革新の歴史と共に歩んできたこのInterop Tokyoをご覧いただくことで、インターネット分野のトレンドをいち早く体感いただくことができます。

URL:https://www.interop.jp/

会場名:パシフィコ横浜

イベント名:画像センシング展2024

会期:22024年6月12日(水)~14日(金)10:00~17:00

会場:パシフィコ横浜 展示ホールD

入場料:詳細はサイト内でご確認ください。

主催者:アドコム・メディア

概要:今年で38回目の開催を迎える画像センシング展は、「未来をつくるセンシング技術」をテーマに国内外の画像処理機器・センシング技術をもつ出展社が一堂に会して発展してまいりました。コロナ禍以降、社会のシステムやビジネス構造には大きな変化が起こり、さまざまな現場にセンシング技術・イメージング技術が活用されています。働き方改革も進み、今後ますます自動化・省力化のニーズは高まります。そこで本展示会は今後利用シーンを拡大していくAI・ディープラーニング/クラウド・5G・6G・通信/IoT・エッジコンピューティング/VR・AR・MR/自動化システム・RPAの最新技術をご紹介する【デジタルソリューションズゾーン】を特設いたします。また「広告・スポンサー企画」「初出展社限定トライアルブース」「求人コーナー」「技術相談コーナー」など、多様なニーズにお答えする企画・サービスもご用意しています。さらに展示ホール会場内に特設されたセミナールームでは、AIをはじめ、画像技術に最前線で関わる専門家による最新の話題や、出展企業による製品技術紹介などの講演も行います。

URL:https://www.adcom-media.co.jp/iss/

セミナー情報

機械系

セミナー名:光電コパッケージ技術の概要・課題・最新動向・今後の展望まで

開催日時:2024年6月11日(火)12:30~16:30

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:R&D支援センター

概要:生成AIの登場により、データセンタの巨大化、高性能化が近年さらに加速している。これを実現する技術として、従来のブラガブルトランシーバを用いたアーキテクチャより低消費電力化が可能な半導体素子と光素子を同一パッケージ上に集積した光電コパッケージ技術が世界中で注目されている。本講演ではデータセンタの動向からなぜ光電コパッケージ技術が必要なのかを説明した後、光電コパッケージ技術の最新研究動向と我々が提案している光電コパッケージ技術に関する最新成果を講演する。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/2406123

セミナー名:3Dプリンティング材料:その現状と開発動向、如何にしてビジネスチャンスにするか?

開催日時:2024年6月11日(火)13:00~16:30

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:サイエンス&テクノロジー

概要:本講演では、3Dプリンティング材料への取り組みについて、大半を占める樹脂材料を中心に、金属材料や無機材料を含めて材料の視点から、現状を俯瞰し、ビジネスチャンスにつなげる今後の方向性を探ることとする。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/st240602

セミナー名:セラミックス焼結・一体焼結プロセスの高度制御のための計測・解析技術

開催日時:2024年6月12日(水)13:00~17:00

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:R&D支援センター

概要:固相焼結プロセスは、燃料電池やセラミックコンデンサなどの特性を決定づける重要な製造プロセスですが、所望の特性を得るためには、焼結体の変形速度や微構造レベルの挙動を正しく理解しておく必要があります。特に、積層レイヤ―を一体で焼結するプロセスでは、より一層高度な焼結コントロール技術が求められ、焼結条件によっては、焼結体の変形や破壊といったデバイスの信頼性を大きく低下させる課題に直面します。

現状ではこうした焼結プロセス設計に対し、試行錯誤的なアプローチが主体となっています。そこで本セミナーでは、焼結プロセスを高度に制御するための技術である、焼結体の微構造分析技術、計算機シミュレーションによる焼結予測技術、一体焼結プロセスの変形理論や観察技術などについて概説します。また、固体酸化物形燃料電池の電極製造設計に応用した取り組みや最新の焼結予測技術についても紹介します。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/2402110

セミナー名:IT/車載やAR/VR/MR向けなどの新しいディスプレイの材料・技術の動向

開催日時:2024年6月12日(水)13:30~16:30

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:シーエムシー・リサーチ

概要:OLED、マイクロLEDなどの新しいディスプレイの実用化や開発が進展し、ITやAR/VR/MRや車載用などの分野での新製品のOLEDあるいはマイクロLEDディスプレイの導入が進んでおり、そのための投資も拡大している。OLEDあるいはマイクロLEDディスプレイでは、それぞれの技術課題があり、パネルで新材料や新規の製造技術が必要となる。マイクロディスプレイ分野でのプロセス技術・材料技術が未発達の部分がまだ多く残されている。

本講義では、新しいディスプレイの材料技術、技術開発の経緯と残された課題、ディスプレイ製品の応用動向、競合技術、現状のパネル製品の課題など、アジアの全般のディスプレイ工場の投資動向などを網羅的にわかりやすく解説する。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/cmc240502

セミナー名:流体力学基礎講座

開催日時:2024年6月13日(木)10:30~16:30

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:R&D支援センター

概要:流体力学は、機械・航空・土木・船舶・建築・化学工学などの工学分野、また物理・気象・海洋・天文などの理学分野、さらに医学・生物学・農学分野で広く利用されています。本講座では、ベルヌーイの定理、運動量の法則などの流体力学の基礎学理を中心に幅広く習得できるよう配慮しています。

本講座は流体力学の基礎講座であり、上記の流体力学が関わる全ての分野で、これまでに流体力学を学んでこなかった、もしくは再度学び直したい、あるいは十分に習得できていないが業務や研究で流体力学を必要としているすべての方を対象に、流体力学の基礎から応用の初歩に至るまでを効率的に習得したいとお考えの方の参加をお待ちしております。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240672

セミナー名:異物ゼロへのアプローチ

開催日時:2024年6月13日(木)13:00~17:00

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:R&D支援センター

概要:異物不良は、異物の正体を知り、発生工程を限定し、徹底清掃することでゼロになります。その結果、異物不良の発生メカニズムが解明でき、発生源対策、伝達経路対策を打つことがきます。そして、仕上げとして清掃困難箇所対策により効果的・効率的な清掃基準を作成し、それを順守することで、異物不良ゼロ状態を維持することが可能になります。また、異物管理が不十分だと異物起因のキズ不良が発生してしまいます。清掃の不徹底、交換基準の不備、発生源対策の未実施などを対策することでキズ不良を実現することができます。

本セミナーは、31年間のコンサルティング実績で実際に異物不良をゼロにした経験則を体系化したものです。

その範囲は、半導体、液晶、電子部品、自動車、窯業、家電、精密機械、プラスチック成形、金属加工、金型と一般エリアからクリーンルームまで全範囲に及びます。「異物ゼロへのアプローチ」を使えば、異物不良はゼロにできます。長年悩み、結果、あきらめていた異物不良、異物起因の打痕・キズをゼロにするために取り組んでみませんか?

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240630

セミナー名:異種金属接触腐食の機構、事例と対策技術

開催日時:2024年6月17日(月)10:30~16:30

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:R&D支援センター

概要:様々な機器・構造物では、各部品・部分に要求される機能に応じて材料が選ばれ、複数の異なった材料が組み合わされて使用される場合が多い。これらの機器・構造物が腐食環境に曝されると異種金属接触腐食(ガルバニック腐食)による被害を受けることがある。異種金属接触腐食は、腐食の速度を大幅に加速するので、確実な防止対策が必要である。異種金属接触腐食は、海水、淡水など水溶液環境だけでなく、最近では、大気環境で使用される自動車、航空機などでも、軽量化・マルチマテリアル化を背景に、問題となっている。

本セミナーでは、異種金属接触腐食について、その機構、事例、および防止対策を、水溶液腐食の基礎に立ち返ってわかりやすく解説する。異種金属接触腐食は、犠牲陽極を用いたカソード防食と表裏一体の関係にあるので、カソード防食についても解説する。また、これらの挙動を、解析的に予測する技術とその適用事例を紹介する。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/2406106

電気・電子系

セミナー名:基礎から学ぶ電磁界シミュレーションの原理・原則

開催日時:2024年6月13日(木)13:00~17:00

場所:ライブ配信(Zoom)

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:トリケップス

概要:最近のコンピュータの高速化や大メモリーを背景に電磁界のシミュレーション技術は急速な進歩を遂げ、その威力を発揮している。市販のシミュレーションツールの精度は極めて向上し、ユーザーに取っては、大変に便利なものになっている。しかし、そのシミュレーション技術の原理を知ることなく使用しているケースも多いように思われる。ブラックボックス化されたソフトから答えが出たとき、その原理を知っていればある程度の答えの精度などに関する検討などができるケースもあると思われる。

このような背景から、本セミナーでは電磁界解析の主流である差分法(FD)、時間領域差分法(FDTD)、有限要素法(FEM)及びモーメント法(MoM)に着目し、その基礎的原理・原則について、その理解を助ける例題などにも出来るだけふれて解説する。また、FDTDについては電子レンジや伝送路の解析例なども紹介する。

URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/41893

セミナー名:Co-PackagedOpticsの最新動向と実装、光結合技術

開催日時:2024年6月14日(金)10:30~16:15

場所:Live配信セミナー(Zoom)

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:技術情報協会

概要:データセンターのトラフィックの急増に対応するため、光トランシーバーの重要性が増している。高速・大容量化に対応するには、データ伝送速度の高速化だけでなく、光トランシーバーの小型化・高密度化が重要で、小型で高効率な電気・光実装技術の研究開発が進んでいる。そこで本講座では、超小型光トランシーバーの概要と、低クロストーク性を有する高密度実装技術について説明する。さらに、光トランシーバーの新たな適用形態であるCo-Packaged Opticsで有望なGI型円形ポリマー光導波路を用いた小型・高効率な光結合技術を紹介し、光結合効率と光リンク特性について述べる。

URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/43541

セミナー名:バッテリマネジメントシステムの基礎とバッテリパックの設計手法

開催日時:2024年6月14日(金)10:30~16:30

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:R&D支援センター

概要:本講座では初心者の方でも理解しやすいようにリチウムイオンバッテリーの特徴を説明しながら、バッテリーマネジメントシステム(BMS)やセルモニターユニット(CMU)について詳しく説明します。そして、講座の後半では、バッテリーやBMS基板、電流センサーなどで構成されるバッテリーパックの設計手法、想定される不具合の対処方法などを設計経験者の立場で説明します。

初心者の方でもバッテリーマネジメントシステムの基礎技術やバッテリーパックの設計手法を習得することができ、貴社製品へのリチウムイオンバッテリーの搭載をご検討されている方には大変お勧めです。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240600

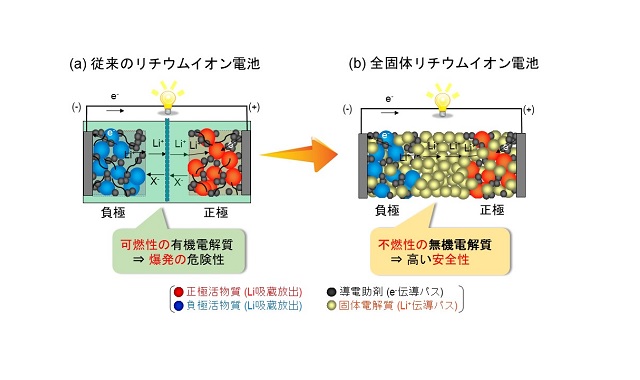

セミナー名:リチウムイオン電池の開発方向性と寿命・SOH推定の考え方

開催日時:2024年6月17日(月)13:00~16:30

場所:ライブ配信(Zoom)

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:サイエンス&テクノロジー

概要:本講座では、今後必要とされる先進、次世代リチウムイオン電池(液系、固体系)につき、2030年に向けたユーザー、社会の要求性能を踏まえながら、材料、電池の開発方向性を考えていきます。また、今後の電池開発において軸足をおくべき観点として、リチウムイオン電池の寿命に関する基本的な考え方、寿命推定・SOH診断、劣化メカニズム推定、経年安全性につき解説し、2030年持続可能な社会実現に向けた蓄電関連技術の新たな開発方向性である電池の超長寿命化開発についてもKRIでの取り組みを紹介します。

URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/43676

セミナー名:5G/6Gに向けた光ファイバ伝送技術の基礎と最新動向

開催日時:2024年6月17日(月)11:00~16:00

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:トリケップス

概要:次世代の移動通信システムとして、5Gの通信サービスが提供されていますが、さらにその先の6Gの研究開発も既に活発に進められています。5G通信インフラとして重要な役割を果たしている光ファイバー伝送技術ですが、今後もさらなる高度化を見据え、新しい伝送技術が検討されております。

本セミナーでは、光ファイバーの基礎から、現在使用されている光ファイバーについて詳しく紹介します。また、これらの光ファイバーが実際の光ファイバー伝送システムにどのように活用され、現在の超高速・大容量伝送を実現しているのかを解説いたします。さらに、今後の5Gや6Gでのさらなる導入が期待されている光ファイバー無線伝送とそれに関連する技術について、解説します。後半では、光エネルギーで電力を伝送する光ファイバー給電技術を紹介します。著者らが取り組んでいる光ファイバー給電技術を中心に最新動向や応用技術についても詳しく解説いたします。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/tr240606

制御・ソフト系

セミナー名:システム同定によるデータ駆動モデリングの基礎とカルマンフィルタとの関係

開催日時:2024年6月14日(金)10:00~17:00

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:トリケップス

概要:モデルに基づいた制御系設計や状態推定・カルマンフィルターの設計への関心が高まっています。モデルを構築するモデリングの代表は第一原理モデリング(物理モデリング)ですが、近年、機械学習のようなデータ駆動モデリングも脚光を浴びています。データに基づくモデリングは、制御の世界ではシステム同定として広く知られ、1950年代後半から研究されてきました。

本セミナーでは、このシステム同定の基礎理論について解説します。特に、システム同定の初心者を対象にして、システム同定の目的から、システム同定モデル、そしてシステム同定アルゴリズムまで、システム同定の基礎となる部分を丁寧に解説します。特に、代表的なシステム同定法である最小二乗法について詳しく説明し、その逐次アルゴリズムを導出します。最後に、その逐次最小二乗法がカルマンフィルターの特殊な場合であることを示し、システム同定とカルマンフィルターの関係を明らかにします。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/tr240605

化学系

セミナー名:シリカナノ粒子合成の基礎と化学修飾

開催日時:2024年6月13日(木)13:00~17:00

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:R&D支援センター

概要:シリカナノ粒子(コロイダルシリカ)とは、二酸化ケイ素から構成される数十~数百 nm の球状粒子のことであり、粒径制御が容易で光学的に透明であり、絶縁性や機械的強度に優れているため、基礎研究から産業界まで広く利用されています。本講演では、シリカナノ粒子の合成およびその化学修飾(化学吸着および物理吸着)について古典的な手法から最先端の技術まで概説します。単なる技術の紹介にとどまらず、それら合成(修飾)法の設計指針にまで踏み込んでお話しします。また、書面上では説明しづらい、講演者が長い年月をかけて習得したシリカナノ粒子の合成(修飾)時の勘所についても、できる限りお伝えします。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240606

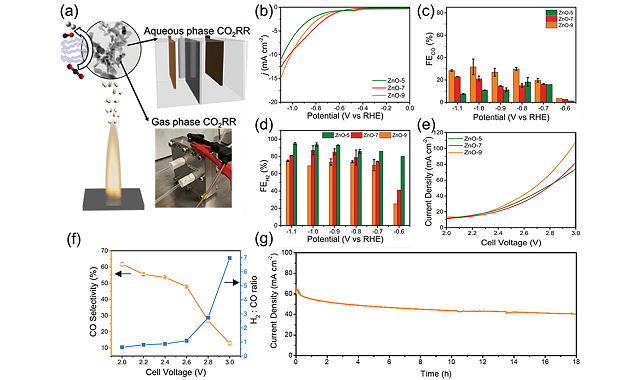

セミナー名:卑金属のみを用いた固体高分子型水電解用酸素発生電極の開発

開催日時:2024年6月14日(金)13:30~16:30

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:シーエムシー・リサーチ

概要:水を電気分解するための触媒としてはPtやIrが適していることが知られているが、その希少性のため、ありふれた元素で代替する必要がある。しかし、無数にある元素の組み合わせの中から適切な触媒を見出すことは困難である。本セミナーでは、多くの元素を含む卑金属合金をベースに高性能な水分解触媒を探索する試みについて、第一原理計算と機械学習の観点を中心に解説する。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/cmc240601

セミナー名:ブリードアウト・ブルームの基礎と制御方法

開催日時:2024年6月17日(月)10:30~16:30

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:S&T出版

概要:樹脂・ゴムなど工業化された高分子材料は、素材生産、成形加工、製品保管、製品の使用など条件の異なる各種の環境下に置かれることによって、劣化・変質の危険性を孕んでいる。このような変質を防止すると同時に、性能・機能の効果的な発現のために各種の添加剤が配合されて用いられている。これらの添加剤や、高分子材料中の成分の一部は、成形条件によって、或いは高分子材料本体との親和性の程度によって、高分子成形品表面にまで拡散・漏出して、意図せぬ模様を発生させることがあり、外観特性の低下として嫌われる。本講座では、この現象と、他の外観特性の異常との違いや見分け方について述べ、ブリードアウト・ブルームの発生機構と防止法について解説する。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/stb240601

セミナー名:配位重合の基礎と応用事例

開催日時:2024年6月17日(月)10:30~16:30

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:R&D支援センター

概要:配位重合の最大の特徴は、エチレン、プロピレンなどオレフィンの重合が温和な条件下で進行すること、プロピレンやスチレンの立体特異的重合が進行することにあります。

本講演では、まず、オレフィン重合触媒の発見と発展の経緯を概観し、ついで、オレフィンの配位重合における素反応、分子量・分子量分布の由来ならびにその制御、立体特異性の発現機構ならびにその制御法について解説します。さらに、均一系錯体触媒の進歩により可能となったプロピレンの立体特異的リビング重合と高耐熱光学用樹脂として期待されているシクロオレフィン共重合体の精密合成について紹介します。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240210

セミナー名:プラスチック・ゴムの劣化メカニズムと劣化評価法および高耐久性設計

開催日時:2024年6月17日(月)12:30~16:30

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:R&D支援センター

概要:高分子製品を長持ちさせることは、資源問題、環境問題、製品信頼性などの観点から重要です。

本セミナーでは高分子の劣化のメカニズムを知り、評価・診断に繋げることと、各種の劣化評価法について解説します。高性能パイプ、大型タンクなどの高耐久化に大きな働きを持つとされるタイ分子を取り上げ、その分子設計について説明します。

一方、高分子製品の劣化度や寿命を適切に、なるべく短期間で判定することが求められています。高分子材料の酸化劣化、光劣化などのメカニズムについて説明するとともに、現在用いられている各種の劣化に関する試験法・評価法の概要を解説します。その中でも高分子のごく初期の劣化度を評価できるとして注目されているケミルミネッセンス法について応用事例を含めて詳細に説明します。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240699

半導体系

セミナー名:ALD(原子層堆積)/ALE(原子層エッチング)技術の基礎と応用

開催日時:2024年6月11日(火)10:00~16:00

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:R&D支援センター

概要:AIや5GなどIoT技術の進歩を支えている半導体加工技術において、高機能な薄膜を形成することは、非常に重要である。薄膜形成技術については、古くからいろいろな手法が開発され、LSI、ディスプレイ、太陽電池などのエレクトロニクスの分野で広く活用されてきた。本セミナーでは、近年、特に注目を浴びているALD(原子層堆積)/ALE(原子層エッチング)技術について、その基礎と応用について概説する。特に、堆積の原理や材料について詳しく紹介する。また、LSI、薄膜トランジスタ、パワーデバイスに応用した時の特長や課題についても紹介する。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240642

セミナー名:半導体用レジストの材料設計とその評価

開催日時:2024年6月12日(水)10:30~16:30

場所:ライブ配信(Zoom)

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:トリケップス

概要:半導体、LCD等の電子デバイス製造では、成膜、パターン作製(レジスト塗布、露光、現像) 、エッチング、レジスト剥離、洗浄等のプロセスを複数回繰り返すことにより、基板上に微細素子がパターンニングされたトランジスタが形成される。これらの工程はリソグラフィー工程と呼ばれ、おおよそ20回から30回繰り返されることになる。

本講演では、特にレジスト材料(感光性樹脂) ・プロセスについて解説するとともに、ノボラック系ポジ型レジスト、及び化学増幅系3成分(ベース樹脂、溶解抑制剤、酸発生剤)ポジ型レジストのそれぞれの化学成分とレジスト特性との関係について解説する。また、元デバイスメーカーにいた者の視線で、レジストメーカーに原料を提供する素材メーカーにおけるレジスト評価法の具体的な手法について丁寧に解説したい。

URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/41909

セミナー名:新しいパワーデバイス材料: 二酸化ゲルマニウム(GeO2)の 特徴と可能性 ~材料の特徴から製膜手法、今後の展開について~

開催日時:2024年6月17日(月)13:00~15:00

場所:オンラインセミナー(Zoom)

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:情報機構

概要:大きな可能性を秘めた新しいパワー半導体材料である二酸化ゲルマニウム(GeO2)の特徴および、注目を集め始めた理由、社会実装の可能性についてお話します。

URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/43652

セミナー名:半導体先端パッケージ技術を理解するための基礎

開催日時:2024年6月17日(月)13:00~16:30

場所:ライブ配信

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:トリケップス

概要:半導体のパッケージ技術が高度化・複雑化している。これはムーアの法則が限界に近づく中、前工程の微細化だけでは半導体デバイスの集積度・性能の向上が難しくなってきたため、それを補うためのものである。こうした先端パッケージ技術を理解するためには、その背景・目的や、従来型パッケージ技術の進化と要素技術についての知識も必要である。

本セミナーでは様々なパッケージ形態が何を目的にどのように発展してきたかを説明した上で、最新のパッケージ技術の種類や方式、それを実現するための要素技術について初心者にもわかりやすく解説する。

URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/42656

分野共通

セミナー名:電子実験ノートの導入とR&Dデータ共有・利活用ノウハウ

開催日時:2024年6月11日(火)10:30~16:30

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:R&D支援センター

概要:IoTやAIの普及により、製造工程以降のデータ利活用は急激に進展しています。一方、公的研究機関であれ、民間企業であれ、R&D部門におけるデータの取り扱いは属人的なままであり、研究の信頼性が阻害されたり、効果的なデータの利活用がほとんど進んでいないのが実態です。本講演では、まず、R&D部門のデータ共有、利活用の実情をお話しさせていただき、データ共有、利活用が進まない状況がなぜ発生してしまうのか?そのような状況にはどのような問題がはらんでいるのか?等を説明させていただきます。次に、データ共有、利活用状況を改善するために必要な方策に関して、電子実験ノートを導入する際に必要な要件及び、各個人に必要な意識改革や会社としての体制づくり等を説明させていただきます。最後に、電子実験ノートを導入、運用に陥りがちな落とし穴とそれらの回避方法に関して解説させていただきます。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240655

セミナー名:光学設計入門-演習付き-

開催日時:2024年6月11日(火)10:30~16:30

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:R&D支援センター

概要:本講座では、最初に光学系の基本的な用語と、近軸理論について説明します。その際、近軸光線追跡や結像公式を使った演習問題に取り組み、実践的な理解を促します。また、三次収差についても解説し、光学設計のベースとなる近軸理論と収差の性質から導き出された色々な光学系の実例を示します。このようなときはどういう構成にすべきなのか、どうすれば性能が良くなるのか、といった光学系の骨組みの作り方が理解でき、光学設計ソフトウェアを使ってさらに高いレベルの設計を進めていくための出発点となる講座です。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240674

セミナー名:シリコンバレー最前線2024 技術とビジネスの変遷と日本のチャンス

開催日時:2024年6月13日(木)13:00~15:00

場所:自宅や職場など世界中どこでも受講可

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:新社会システム総合研究所

概要:コロナ禍のIT企業への追い風、その後のレイオフの嵐が過ぎ、新しい働き方が定常化する中、この1年半は生成AIを中心とした、AIを軸に多くのことが動いている。AI専業のスタートアップだけでなく、GAFAMもAIに大きく舵を切っている。AIを活かしたロボット業界も、再び注目を浴びている。一方、スタートアップ企業への投資は、コロナ禍での急拡大から、大幅に減少している。いろいろな情報が飛び交う中、いったい何が起こっているのか。表面的ではない、シリコンバレーの本当の姿はどんなものか。

本講演では、シリコンバレーの現場にいて感じることをもとに、シリコンバレーは、これからどこに向かっていくのか、またこの新しい状況の中、日本企業にはどこにチャンスがあるのか、シリコンバレーから見た期待と懸念を含め、論じます。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/ssk240605w

セミナー名:ChatGPTもフル活用!DXで設計業務を改善する方法

開催日時:2024年6月14日(金)10:00~12:00

場所:ライブ配信

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:新技術開発センター

概要: 本セミナーでは、様々なデジタルツールで豊富な実績をもつ製品設計コンサルタントである講師が、設計業務のDXを成功させるための基礎知識についてわかりやすく解説します。本セミナーを受講することで、デジタル技術を活用して設計業務におけるQCDを大きく改善させる方法を習得することができます。また、今後、設計業務を大きく変える可能性がある生成AI(ChatGPTなど)の活用方法についても、具体的な例で紹介します。

URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/43520