- 2024-6-27

- 技術ニュース, 電気・電子系

- FeAzPc-4N, キャパシタ電極, スーパーキャパシタ, 東北大学, 東北大学材料科学高等研究所, 活性炭, 研究, 鉄アザフタロシアニン, 電気二重層キャパシタ, 青色顔料

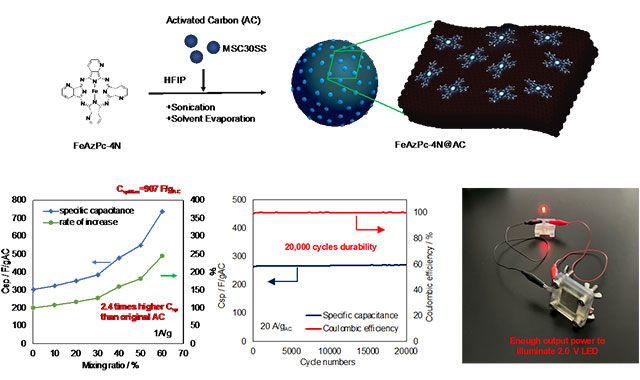

東北大学は2024年6月25日、同大学材料科学高等研究所らの研究グループが、酸化還元能のある顔料分子を安価な活性炭に分子吸着させたキャパシタ用電極を作製したと発表した。

活性炭に鉄アザフタロシアニン(FeAzPc-4N)を「まぶす」ことで分子レベルで吸着させ、その酸化還元能の活用により、炭素のみの場合に比べ容量を2.6倍(907F/gAC)まで増加させた。2万回の充放電サイクルとLED点灯などに必要な電力供給を実証している。

電気二重層キャパシタは、電極の表面に電気を蓄えることで充放電が素早くできることから、高出力のエネルギーデバイスとして注目されているが、容量が蓄電池と比べて小さいという課題があった。近年、カーボンナノチューブ(CNT)などのナノ炭素材料を使って表面積を増やした、容量の大きいスーパーキャパシタが開発されているが、一般的にナノ炭素は高価なため、より簡単で安価にキャパシタの容量を増やす方法が求められていた。

研究グループはこれまでに、青色顔料の一種であるFeAzPc-4Nを炭素粒子に分子吸着させることで、高い酸素還元反応(ORR)活性を示す触媒を開発し、金属空気電池や燃料電池の正極触媒としての応用を検討していた。

これは、FeAzPc-4N自体が高いORR活性を持つことに加え、飛躍的に多くの触媒活性点が形成されることに由来する。さらに、さまざまな溶媒中で鉄がレドックス反応を示すこと、さまざまな毒性試験で安全が確認されている安価な青色顔料であることなどの特徴がある。そこで、FeAzPc-4Nを活性炭に分子レベルで「まぶす」ことを考えた。

FeAzPc-4Nをジメチルスルホキシドに溶かした溶液の写真

そこで今回、FeAzPc-4Nと活性炭の混合比を変えた電極を作製し、キャパシタ性能を測定したところ、混合比が30%までは容量が線形に増加、40%を超えた所から傾きが上昇した。最終的に60%の際に、活性炭のみの場合と比べて2.6倍の容量となる907F/gACの容量を達成した。

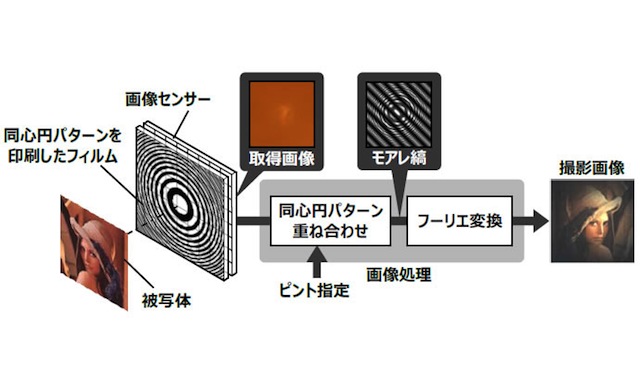

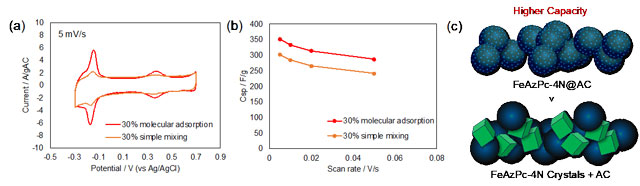

同じ混合比で溶媒を用いてFeAzPc-4Nを活性炭に分子担持した場合と、単純に活性炭とFeAzPc-4N結晶を混合した場合とを比較した結果、容量が大きくなるのは前者のほうだった。

30%の混合比において分子吸着した場合と結晶を混合した場合のCVカーブ(a)と容量のスキャンレート依存性(b)。この結果から、スキャン速度領域の全てで分子吸着の場合の方が容量が高いことが明らかとなった。(c)は電極構造の模式図

さらに、20A/gACという高負荷領域で2万回の充放電ができることから、作製した電極は高い耐久性を有することが示唆された。デモンストレーションとして、作製した電極を直列で2つつなぎ、充電した後に2Vで駆動するLEDに繋げることで、LEDを点灯させることにも成功している。

開発したキャパシタ電極は、一般的に入手できる安価な活性炭を使用しながら、CNTなどを用いたスーパーキャパシタ並に容量を引き上げられる。今後、容量の向上と、さまざまなデバイスのエネルギー源としての活用が見込まれる。

関連情報

「分子をまぶす」アプローチでスーパーキャパシタを実… | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-