- 2024-6-24

- REPORT, 制御・IT系, 化学・素材系, 機械系, 電気・電子系

- 3次元点群, インピーダンス測定, エンジニア, ガスクロマトグラフィー, キャリア, キャリア形成, スパッタリング法, セミナー, ナノ粒子, プリント配線板, ポリビニルアルコール, ポートメッセなごや, マイクロ波レーダ, ミリ波, リチウムイオン電池, ワイヤレス電力伝送, 二次電池, 全固体リチウム電池, 半導体, 展示会, 接合技術, 有機フッ素化合物(PFAS), 東京ビッグサイト, 機械設計, 水電解, 液晶ポリマー, 熱マネジメント, 燃料電池, 見本市, 通信技術, 量子コンピュータ, 金型, 電気化学, 非接触生体センシング, 音響メタマテリアル, 高電圧化

エンジニアの皆さんのお仕事、キャリア形成に役立つ、展示会・見本市、セミナー情報を毎週お届けします。

※掲載している展示会・見本市、セミナーの情報は、6/24時点のものとなります。申し込み状況は各サイトにてご確認頂けますようお願い致します。

目次

展示会情報(会場別)

セミナー情報

<機械系>

- 機械設計者必見!「壊れない機械」を設計する方法 ~応力集中による強度低下への影響を克服しよう!~

- 音響メタマテリアル・フォノニック構造の基礎と設計・応用

- 構造用接着接合技術の基礎および強度試験方法と耐久性の評価方法

- 金属やセラミックスの焼結における基礎とその応用

- 自動車における熱マネジメント技術と求められる技術・部品・材料

<電気・電子系>

- ~EV / HEV用~主機モータとPCUの冷却・放熱技術

- 燃料電池・水電解の基礎から研究開発動向、現状課題~電気化学の基礎から全般知識を学ぶ~

- ミリ波・マイクロ波レーダによる非接触生体センシング技術

- 積層セラミックコンデンサ(MLCC)の設計、材料技術、開発動向と課題

- 高電圧化によるEVモータ/回路基板/樹脂材料の電気・熱的劣化機構と絶縁評価・対策技術

- リチウムイオン電池の充放電性能・劣化診断と蓄電システムなどに向けた劣化・安全性のマネジメント

- バッテリーマネジメント用リチウムイオン電池のインピーダンス測定の考え方

- 5G / ワイヤレス電力伝送(WPT)における電波吸収体技術の最前線

- 次世代キャパシタ・高速蓄電デバイスの進化

- 亜鉛 次世代二次電池の部材開発動向と充放電劣化・デンドライト対策

- 一緒に作る! LLC絶縁トランス×超高効率・低雑音電源 完全キット

<制御・ソフト系>

<化学系>

- 有機フッ素化合物(PFAS)に関する米国規制動向と企業の対応策

- ポリビニルアルコールの基本構造・物性および各種トラブル対策

- 微粒子・ナノ粒子の基礎と応用

- <5G技術に応じたプリント配線板へ>高周波用基板材料に求められる特性と材料設計・低誘電損失化

- 蛍光体の分子設計・合成法と最新技術動向・市場展望

- 全固体リチウム電池の高性能化に向けた界面制御技術とその評価

- 帯電防止技術の概要と各種帯電防止剤の開発事例および包装材料・家電・繊維への用途展開

- シリカ微粒子の高機能化の技術・開発動向と応用展開

- 乳化重合・懸濁重合の重合反応の制御と機能性微粒子の合成

- ガスクロマトグラフィー(GC)の基礎および実務へのポイント

- LCP(液晶ポリマー)の特性とFPC基材としての技術動向

<半導体系>

<分野共通>

展示会情報

会場名:東京ビッグサイト

イベント名:COMNEXT 第2回[次世代]通信技術&ソリューション展

会期:2024年6月26日(水)~28日(金)10:00~18:00 ※最終日は17:00終了

会場:東京ビッグサイト(南展示棟)

入場料:詳細はサイト内でご確認ください。

主催者:RX Japan

概要:COMNEXTとは、5G/6G通信技術、5G/6G材料、ローカル5G、エッジAI・IoTソリューション、光通信技術、映像伝送の6つのWorldで構成される、次世代通信技術・ソリューションに特化した展示会です。併催するセミナーでは、業界動向など最新情報を紹介しています。世界中から最新製品や技術、情報を求める来場者が集まる国際商談展です。

URL:https://www.cbw-expo.jp/ja-jp.html

会場名:ポートメッセなごや

イベント名:INTERMOLD 名古屋 / 金型展 名古屋

会期:2024年6月26日(水)~28日(金)10:00~17:00

会場:ポートメッセなごや

入場料:詳細はサイト内でご確認ください。

主催者:一般社団法人日本金型工業会

概要:大変革期と言われているものづくりの世界。

製造業を取り巻く環境の変化に対し、金型メーカー、金型ユーザーはどう対応しているのか、

そして彼らの仕事を支える工作機械や工具、ソフトウェアなどはどう進化しているのかを展示とセミナーで魅せる3日間。また、次世代プラスチック加工技術、アディティブマニュファクチャリングなど、専門フェアも併設し、素形材産業と関連業界だけでなく、異業種分野とのビジネスマッチングも促進します。

中小企業の課題解決とビジネス促進のための商談の場です。ものづくり業界でのビジネスチャンスを拡大してください。

URL:https://www.intermold.jp/nagoya/

セミナー情報

機械系

セミナー名:機械設計者必見!「壊れない機械」を設計する方法 ~応力集中による強度低下への影響を克服しよう!~

開催日時:2024年6月25日(火)10:00~17:00

場所:ライブ配信

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:新技術開発センター

概要:本講座では、概略検討に必要な知識として、強度検討に必要な応力の計算式について解説します。また、応力集中による強度低下の影響が強く現れる破壊現象に焦点を当て、「壊れそうか」「壊れないか」の判断を設計の初期段階で素早く行うための方法について詳しく解説します。さらに、安全率の設定方法やCAE を使わずに応力集中係数を見積もる方法、力の伝達の様子を水の流れに例えて応力の大小を知る力の流線などについても解説します。

なお、力の流線による定性的な傾向の把握および妥当性検証は、「すばる望遠鏡」をはじめ多くの機器で実証済みのメソッドであり、“壊れない(破壊しない)“機械を短期間で効率よく設計するための効果的な手法です。

URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/43531

セミナー名:音響メタマテリアル・フォノニック構造の基礎と設計・応用

開催日時:2024年6月25日(火)13:00~16:30

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:サイエンス&テクノロジー

概要:特異な音響波・弾性波応答特性を示す人工材料“音響メタマテリアル”、ならびに“フォノニック結晶”を用いた音波・弾性波制御に関する基礎理論と応用を概説します。旧来の超音波や音響に関する物理現象に、今世紀に入ってから急速に発達した光メタマテリアル・フォトニック結晶・トポロジカル絶縁体などの新しい波動科学の要素を取り入れることで、これまでにないデバイス実現の可能性が高まっています。

本講義では、それらの応用展開に関する最近の研究状況と、我々のグループによる取組み例を紹介します。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/st240615

セミナー名:構造用接着接合技術の基礎および強度試験方法と耐久性の評価方法

開催日時:2024年6月26日(水)10:00~16:00

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:サイエンス&テクノロジー

概要:構造用の接着接合技術は決して完成した技術ではありません。急速に普及が進んでいるにもかかわらず耐久性、信頼性を保証する方法はいまだに十分に確立されていません。

本講座では、まず接着接合に関して学ぶべき基本事項(接着メカニズム、接着剤の種類と用途、試験方法と試験機器)を説明します。続いて接着接合部の劣化のメカニズムを説明し、それを正確に評価する方法(試験片の作製,試験方法)を解説します。さらに最新の研究事例を紹介しながら、接着接合部の耐久性がどこまでわかっていて、何が課題として残っているのかについても言及します。また「わかりやすい」に心がけており、なるべく概念的理解から実現象に移して説明します。

接着接合の評価を初めて学ぶ方、これから始める方およびすでに始めているが接着研究がどこまで進んでいるのかを知りたい方にもお聞きいただける内容です。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/st240617

セミナー名:金属やセラミックスの焼結における基礎とその応用

開催日時:2024年6月27日(木)13:00~16:30

場所:ライブ配信(Zoom)

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:サイエンス&テクノロジー

概要:金属やセラミックスの製造方法として、焼結は古くから利用されている。昨今では、自動車産業などに燒結金属やセラミックスの利用拡大がなされている。加えて、セラミックスや新素材の中には粉末を焼結する以外ではラボレベルでもバルク体を得ることが難しい材料も多く、材料開発の意味でも重要な方法である。しかしながら、焼結は高度なノウハウを必要とする技術であるがゆえ、その背景にある基礎的な学問が重要視されていないところもある。

本セミナーでは、金属やセラミックスの焼結に関する基本的な考え方とその基礎を中心に解説するとともに、焼結の周辺技術や最近のトピックスについて述べる。

URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/43741

セミナー名:自動車における熱マネジメント技術と求められる技術・部品・材料

開催日時:2024年6月28日(金)10:30~16:30

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:R&D支援センター

概要:欧州での環境問題の高まりから、動車の駆動源が電動化に大きく移行しようとしています。一方、ロシアによるウクライナ侵攻、それにともなうエネルギー問題、そして米国でのトランプ政権復活の可能性などから、電気自動車への移行は、始まったものの、ふたたび頓挫する可能性が出てきています。このため、次世代自動車の駆動源について、広範に捉えるとともに、その熱マネジメント技術について開発することが求められています。

車両電動化は紆余曲折しそうですが、確実に実現に向かっているのは、自動運転です。完全な自動運転は、当分、難しいものの、高速道路などでの自動運転はすでに実現してきています。自動運転化では、その技術よりも、搭乗者のメリットを最大限にすることが重要です。つまり自動運転のあいだを、いかに快適に過ごすかが差別化ポイントです。本セミナーでは、自動運転の快適性向上に関わる熱マネジメント技術についても解説をおこないます。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240626

電気・電子系

セミナー名:~EV / HEV用~主機モータとPCUの冷却・放熱技術

開催日時:2024年6月25日(火)10:00~16:30

場所:会場未定 東京都千代田区内会場を予定

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:トリケップス

概要:カーボンニュートラルを目指して世界的に電動車が拡大しており、それに伴い、電動車の研究開発が活性化している。電動車のキーコンポーネントは、モーター、パワーコントロールユニット(PCU)、バッテリーである。このうち、モーターとPCUの性能は走行性能に直接影響する。モーターとPCUはいずれも発熱が大きく、それらの冷却が電動車のキー技術となる.

そこで、本セミナーでは、モーターとPCUの役割、構成、小型化・高出力化等の技術動向に基づき、それらの冷却、放熱技術を紹介する。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/tr240608

セミナー名:燃料電池・水電解の基礎から研究開発動向、現状課題~電気化学の基礎から全般知識を学ぶ~

開催日時:2024年6年25日(火)10:30~16:30

場所:ライブ配信

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:情報機構

概要:本セミナーでは次の内容についてできるだけ平易に解説していく。

・燃料電池・水電解を理解するための電気化学の基礎

・燃料電池・水電解の全般的な基礎知識、研究開発動向

URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/44246

セミナー名:ミリ波・マイクロ波レーダによる非接触生体センシング技術

開催日時:2024年6月25日(火)13:00~16:30

場所:Live配信(Zoom)

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:サイエンス&テクノロジー

概要:近年、世界的にミリ波やマイクロ波を用いたレーダを生体計測に応用する動きが加速している。レーダを用いることで非接触の計測が可能となり、対象者に不快感や拘束感を与えることなく、日常生活の様々な場面で、新生児から高齢者まで様々な年齢の対象者をモニタリングすることができるようになる。その結果、呼吸や心拍といった生体信号を長時間、あるいは常時、計測することができるようになり、異常検出や健康管理のみならず、術後の経過観察や疾患の予兆検出、エンターテインメントにいたるまで幅広いアプリケーションへの展開が期待されている。本講演では、非接触生体センシング技術の基礎から応用まで、初学者にもわかりやすく説明する。

URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/43830

セミナー名:積層セラミックコンデンサ(MLCC)の設計、材料技術、開発動向と課題

開催日時:2024年6年25日(火)13:00~16:30

場所:ライブ配信(Zoom)

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:サイエンス&テクノロジー

概要: 本セミナーでは、MLCCの開発や製造にかかわる技術者、研究者の方、あるいはMLCCに必要な資材、材料の開発、品質保証、製造にかかわる技術者、研究者の方に、MLCC開発で求められる技術、設計の考え方を概説します。主にNi内部電極MLCCで薄層素子を形成するBaTiO3(BT)粉末の合成およびBT誘電体セラミックスの設計指針として、酸素空孔に関わる格子欠陥の生成、ドナーやアクセプター元素などによる異種元素置換による格子欠陥制御など、熱力学的考察を交えて材料組成開発に係わる組成設計を説明します。

また、MLCCプロセス技術として、セラミックスラリー作成から焼成工程の、どちらかと言うとノウハウの世界ではありますが、これらの技術動向を踏まえて技術ポイントを紹介していきます。IoT・5G、車載用とMLCCのさらなる市場の広がりが見えていますが、MLCCでは何を大事に設計し、何が課題であるのかも考え、MLCCの今後につながる技術動向を示していきたいと思っています。

URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/43726

セミナー名:高電圧化によるEVモータ/回路基板/樹脂材料の電気・熱的劣化機構と絶縁評価・対策技術

開催日時:2024年6月27日(木)10:30~16:30

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:トリケップス

概要:本セミナーでは、電動化の必須技術として、基本ユニットである駆動モーターやその制御用回路基板において、「いかに絶縁破壊につながる部分放電を発生させないか!」、「高い絶縁性をもつ品質保証」へのアプローチの方法を具体的に学ぶ。EV用モーター巻線、スロット絶縁シート、ワニス、基板、封止材等への応用のための高機能樹脂材料の開発に役立つ知識、その評価方法のノウハウについて習得できる。関連する電気工学の基礎知識の要点を示しながら、基本原理から徹底的に分かり易く説明する。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/tr240610

セミナー名:リチウムイオン電池の充放電性能・劣化診断と蓄電システムなどに向けた劣化・安全性のマネジメント

開催日時:2024年6月27日(木)10:30~16:30

場所:ライブ配信

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:AndTech (&Tech)

概要:本講義では、リチウムイオン電池および蓄電システムの安全性や劣化診断に関する基本的・技術的要素をできる限り体系的に説明するとともに、効率劣化診断の技術事例を紹介します。

URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/45475

セミナー名:バッテリーマネジメント用リチウムイオン電池のインピーダンス測定の考え方

開催日時:2024年6月28日(金)10:30~16:30

場所:ライブ配信セミナー(Zoom)

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:シーエムシー・リサーチ

概要:電池のインピーダンス測定に関するセミナーは多い。しかしながら、それらは実験系としての電池についてインピーダンス挙動の解析についてのトピックに終始することがほとんどである。バッテリーマネジメントとは実稼働しているバッテリーシステムに障害や不具合が発生した場合に、管理者に自動的に通知する仕組みと言っていい。本セミナーでは、実稼働バッテリーシステムのモニタリングのためのインピーダンス測定がどうあるべきかについて考える。

URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/44227

セミナー名:5G / ワイヤレス電力伝送(WPT)における電波吸収体技術の最前線

開催日時:2024年6月28日(金)10:30~16:00

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:トリケップス

概要:電波吸収体はさまざまなところで使用され、ワイヤレス電力伝送(WPT)と5Gにおいても室内外においてその利用が検討されています。その際には利用目的に応じた材料・構成の選定が重要となり、様々な研究が行われています。本講演では、電波吸収体の基礎事項について述べ、電波吸収体の設計法や実現例について解説します。各種電波吸収体の設計法については、自由空間法などの材料測定技術と、一層構成、二層構成、λ/4型構成における基本事項および無反射曲線の利用等について説明します。さらに、これらの設計法に基づいた種々の室内外で利用可能な電波吸収体の実現例を解説します。以上のことから、本講義を通じて、電波吸収体技術の基礎から設計・測定やWPTや5Gに対する応用についての知識を習得できます。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/tr240612

セミナー名:次世代キャパシタ・高速蓄電デバイスの進化

開催日時:2024年6月28日(金)13:00~15:00

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:R&D支援センター

概要:このセミナーでは、高エネルギー密度と高パワー密度を両立させた次世代キャパシタについて紹介されます。材料技術の進歩により、ナノレベルで融合・ハイブリッド化された電池材料とキャパシタ材料が可能になり、リチウムプレドーピング技術によってもさまざまな可能性が広がっています。特に、再生可能エネルギーの有効利用において、大容量化した次世代キャパシタが注目されています。太陽光発電においては、曇天や雨天が続くと発電量が減少するため、キャパシタを使用することで発電量の不安定性を緩和することが期待されています。また、次世代キャパシタは、朝や夕方の微弱な光や、気象変動によって発生する微弱な電力を余すことなく回収・蓄電することができるため、オールウェザー・オールシーズン・オールロケーション型のシステムを実現することが可能です。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240649

セミナー名:亜鉛 次世代二次電池の部材開発動向と充放電劣化・デンドライト対策

開催日時:2024年6月28日(金)13:00~18:00

場所:ライブ配信

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:AndTech (&Tech)

概要:亜鉛二次電池を開発する中で、従来は亜鉛デンドライトによる短絡に議論が集中していたが、近年のセパレータ技術の発達により、解決にむけた一定の道筋が見えてきた。しかしながら、亜鉛デンドライトによる短絡を抑止したとしても亜鉛二次電池の実用化は難しく、特に亜鉛負極と組み合わせる正極の選び方が重要なことがわかっている。講演では、様々な正極を亜鉛負極と組み合わせた際の特徴や課題について述べると共に、用いる正極で発生する副反応に応じたセパレータ設計について解説する。

URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/44901

セミナー名:一緒に作る! LLC絶縁トランス×超高効率・低雑音電源 完全キット

開催日時:2024年6月29日(土)10:00~17:00

場所:生ライブ受講

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:ZEPエンジニアリング

概要:本ウェビナーでは、LCコンバーターの動作原理とスイッチング・トランスの設計方法について学びます。実際にスイッチング・トランスの設計を行い、巻き線機を使用してトランス製作も体験できます。その際、巻き方のコツと注意点についても解説します、最終的にできあがったスイッチング・トランスをLLC電源基板に接続して、実際の動作波形を確認できます。ウェビナーを通じて、リアルなスイッチング電源開発と実験を体験できます。

URL:https://www.zep.co.jp/snamiki/web_seminar/llctrans/index.html

制御・ソフト系

セミナー名:3次元点群の基礎と基本プログラミング技法

開催日時:2024年7月1日(月)10:30~16:30

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:トリケップス

概要:視覚情報処理を計算機上で実現するコンピュータビジョンに関する技術は、これまで2次元画像処理を中心に開発され、さまざまな分野で実用化されてきました。最近登場した小型で高性能な個人用の携帯型3次元センサーは、コンピュータビジョンの空間認知能力を飛躍的に向上し、その応用分野を拡大できるハードウェアとして有用といえます。

本講座『3次元点群処理とPCLプログラミングの基礎と応用』では、このような背景から注目を集めている3次元センサーにより得られる3次元点群データの情報処理手法について、その基礎概念からプログラム開発の基本技法にいたるまで体系的に解説します。

第1回から第3回の各講義では、3次元点群処理に関する概念的な理解と並行に、ポイントクラウドライブラリ(Point Cloud Library:PCL)が提供する各種機能とその構成、クラスライブラリの扱い方など、プログラム開発に必要な基本技能の修得を目指して具体例を挙げながら説明します。第4回の講義では、第3回までに学んだ3次元点群処理に関する基礎知識とプログラミングの基本技法を活かして、ROS(Robot Operating System)環境上で動作する基礎的な3次元ロボットビジョン処理プログラムの作成に挑戦します。

本講座を受講することにより、3次元空間に関するロボットビジョン実現に有用なPCLプログラミングの基本技法が習得できます。

本セミナーは、その第1回です。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/tr240701

化学系

セミナー名:有機フッ素化合物(PFAS)に関する米国規制動向と企業の対応策

開催日時:2024年6月25日(火)13:00~17:00

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:R&D支援センター

概要:研究開発者、輸出業務担当者やこれから米国規制を勉強したいと考えている人を対象に必要とする米国化学物質規制の基礎を説明したあとに、PFAS規制についての最新規制動向も説明します。研究開発者が留意すべき点を含む有害物質規制法(TSCA)セクション8(a)(7)PFAS報告規則の解説と対応方法についても解説をします。最後に米国規格IPC 1752Aサプライヤーデクラレーションに準拠したプラットフォームとスフェラ社グローバル対応SDS作成ソフトを利用するケミカルマネジメントシステムの構築よる法令遵守事例を紹介します。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240665

セミナー名:ポリビニルアルコールの基本構造・物性および各種トラブル対策

開催日時:2024年6月26日(水)12:30~16:30

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:R&D支援センター

概要:ポリビニルアルコールは水溶性高分子の代表格であり、接着性や分散性に優れるだけでなく、近年は生分解樹脂としても注目されています。ポリビニルアルコールは、その多様な特徴を活かし様々な業界や用途で利用検討がなされていますが、最適な材料設計の検討がなされていない事例を目にすることが多くあります。そこで本講座では、ポリビニルアルコールの基礎と高機能化に関する解説、さらに多岐にわたるポリビニルアルコールの用途やトラブル事例の紹介を通して、ポリビニルアルコールを利用した材料設計についての知識を養うことを目的としております。受講いただいた皆様の問題解決や製品開発の一助となれば幸いです。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240647

セミナー名:微粒子・ナノ粒子の基礎と応用

開催日時:2024年6月27日(木)10:30~16:30

場所:自宅や職場など世界中どこでも受講可

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:R&D支援センター

概要:本セミナーでは、まず、機能性粒子が示す様々な特長および機能につき、最新の研究報告を例に取り具体的に説明します。ついで、如何にすれば粒子をサイズ・形態制御しつつ精密に合成できるかを理解していただきます。さらに、得られる無機粒子表面の精密有機修飾法を習得していただきます。加えて、得られる無機粒子および表面有機修飾粒子の各種定量評価法や各種特性評価法などについて詳細に説明します。また、その粒子を実際に利用する際の分散テクニックや設計法、各種応用展開についても言及します。

結果として、粒子を基材とした次世代機能材料を開発し、高付加価値化する上で必須となる様々なテクニックを習得していただくことを目的としております。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240660w

セミナー名:<5G技術に応じたプリント配線板へ>高周波用基板材料に求められる特性と材料設計・低誘電損失化

開催日時:2024年6月27日(木)10:30~16:30

場所:ライブ配信(Zoom)

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:サイエンス&テクノロジー

概要:第5世代(5G)の情報通信技術では、大容量化、高速伝送化、高速処理化などの要求がさらに高度化してきている。信号の高周波数化によってプリント配線板の伝送損失も大きくなり、これによってプリント配線板の発熱や信号の減衰、遅延といった問題が生じる。5Gの情報通信機器ではGHz領域での伝送損失を低減することが求められるが、このような高周波の領域では誘電損失の寄与が大きく、絶縁材料として誘電損失の低い低誘電損失材料が必要とされている。

高周波用基板をめぐる技術動向、そしてそれに伴う高周波対応の基板材料に求められる特性と材料設計、また、高周波用基板材料の評価技術について学ぶ。さらに、今後の新しい基板材料に関する技術開発動向及び開発事例について学ぶ。

URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/43740

セミナー名:蛍光体の分子設計・合成法と最新技術動向・市場展望

開催日時:2024年6月27日(木)10:30~16:30

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:R&D支援センター

概要:ディスプレイや照明で使用されている蛍光体は色と効率を決める最も重要な材料でありながら、現在のマーケットサイズは小さく、ビジネスには多くの問題がある。そのため、新しい材料の開発も、企業だけでなく国研や大学にも分散しており、新規材料の開発状況を学術会議や書籍だけでフォローすることは難しい。レーザープロジェクタ、レーザー照明、マイクロLED、太陽電池用波長変換材料のような新しい応用展開について、本講演では現行の蛍光体の長所と欠点だけでなく、それを解決するための新規蛍光体への取り組みの状況を幅広く紹介する。また、近年報告されている新材料とその蛍光特性―本当に実用化可能か?―について講師が得た最新の未公開情報に基づき解説する。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240688

セミナー名:全固体リチウム電池の高性能化に向けた界面制御技術とその評価

開催日時:2024年6月27日(木)13:00~16:00

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:R&D支援センター

概要:車載向け用途を中心に、リチウムイオン電池の市場は拡大を続けている。そのような中、現行のリチウムイオン電池よりさらに高エネルギー密度化できる全固体リチウム電池が次世代型蓄電池として期待され研究・開発が行われている。この全固体リチウム電池のさらなる高性能化に向けて、大電流で充放電を可能とさせることが極めて重要であり、固体電解質―電極間の高い界面抵抗を低減することが鍵になる。この抵抗は界面近傍におけるLiイオンや電子の移動現象に由来するため、それら現象を原子レベルで捉えることで界面抵抗起源に迫ることができる。そこで、我々は清浄な界面を有する薄膜型全固体リチウム電池とエピタキシャル薄膜作製技術を活用し、界面抵抗起源探索に向けた定量的な界面研究を進めてきた。

本講座では、固体内に埋もれている界面構造を捉える最先端の計測技術も紹介し、制御された界面において極めて低い界面抵抗を実証した研究を紹介する。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/2406113

セミナー名:帯電防止技術の概要と各種帯電防止剤の開発事例および包装材料・家電・繊維への用途展開

開催日時:2024年6月27日(木)13:00~17:05

場所:ライブ配信

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:AndTech (&Tech)

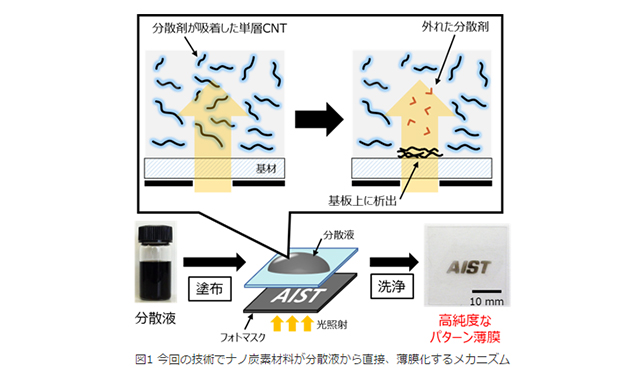

概要:帯電防止技術の概要と各種帯電防止剤の開発事例、および包装材料・家電・繊維への用途展開~フィルム・シート成形用ポリオレフィン樹脂用高分子型帯電防止剤、カーボンナノチューブ導電性薄膜の成膜技術と帯電防止膜への応用~について解説する講座です。

URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/44593

セミナー名:シリカ微粒子の高機能化の技術・開発動向と応用展開

開催日時:2024年6月28日(金)9:55~16:00

場所:ライブ配信

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:ジャパンマーケティングサーベイ

概要:本セミナーでは、合成シリカを系統別に整理をするとともに、なかでも最近特に注目されている微粒子の合成シリカにターゲットを絞って、取り扱い方法のポイントから今後の市場性まで長年シリカメーカーで研究開発に従事した経験から、丁寧に解説をしていきます。更に、まとめとして今後の動向と最新技術についても紹介致します。

URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/43577

セミナー名:乳化重合・懸濁重合の重合反応の制御と機能性微粒子の合成

開催日時:2024年6月28日(金)10:30~16:30

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:R&D支援センター

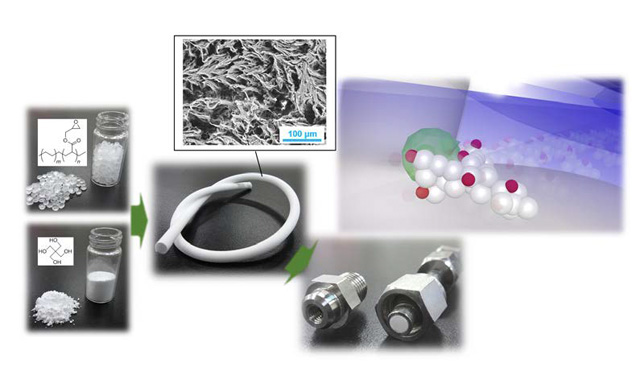

概要:本講演では、重合反応速度論の観点から乳化重合および懸濁重合をとらえ、ラボスケールから製造プロセスまでの反応工学的な解析を通して考える。また、重合反応容器や攪拌機の形状、反応温度の制御等、反応条件が得られる高分子粒子の粒径分布に及ぼす影響を解説するとともに、得られる粒子の粒径分布の狭い粒子を得るためにはどのような方法が望ましいのかを解説する。また、ソープフリー乳化重合、分散重合、シード重合、重合反応性開始剤を用いたグラフト重合、およびマクロモノマーをもちいた高分子微粒子の機能化を解説する。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240670

セミナー名:ガスクロマトグラフィー(GC)の基礎および実務へのポイント

開催日時:2024年6月28日(金)13:00~17:00

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:R&D支援センター

概要:GC(ガスクロマトグラフィー)は、最も汎用的である分析装置です。本講演では、そのGC分析のための基本的なこと、および必須事項等につきまして、判りやすく説明いたします。また、実務に向けてのポイントも、説明・解説します。さらに実例についても説明してみます。本講演でおそらくGC については、一通りの事をご理解していただけると思っています。また、この講演を理解することで、さらに上位の専門書等に当たるときの一助なるとも思います。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240684

セミナー名:LCP(液晶ポリマー)の特性とFPC基材としての技術動向

開催日時:2024年6月28日(金)13:00~17:00

場所:Live配信(Zoom)

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:サイエンス&テクノロジー

概要:スマートフォンを代表に、高周波対応が可能な低誘電基材を用いたFPCの要望は高まっており、高周波特性に優れたLCP(液晶ポリマー)基材の採用が進んでいる。しかしLCPは従来からFPC基材として用いられているポリイミドフィルムに比べ、フィルム・CCLの形成や、FPCへの加工に特殊な技術が必要とされる。またLCPも近い将来に誘電特性の要求を満たせなくなると考えられ、材料の多孔化やフッ素樹脂等のよりLow-Dk・Low-Dfの材料を用いた高周波対応FPC材料の採用が模索されているが、これらの材料は電気特性的には優秀であっても、FPC基板としての基本的な適性を有していない場合が多く、実用的なFPCの形成が困難である。

本講演ではLCP独特の加工方法を紹介し、さらに将来を見据えたLCP単体よりも優れた低誘電特性とFPC基材としての基本特性を両立させるためのLCPと低誘電素材複合化の考え方と、それに基づいて開発した破砕型LCP微細繊維を用いたフィルムの実例を紹介する。

URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/44639

半導体系

セミナー名:半導体製造用ガスの技術動向と流量制御、汚染管理

開催日時:2024年6月27日(木)10:30~16:15

場所:Live配信セミナー(Zoom)

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:技術情報協会

概要:半導体デバイスは製膜やエッチングなどのドライプロセスを何度も経て製造される。これらのプロセスで用いられる材料ガスは、高反応性や高純度といった特徴があり、安全・安心して利用できるよう取扱い技術が確立されてきた。近年では、デバイス高集積化により、材料ガスの需要が増えると同時に様々な技術要求が生じている。また、カーボンニュートラルや国際情勢なども半導体材料の市場や技術に影響を与えている。講演では、材料ガスの技術課題と業界の取組みについて将来展望と併せて紹介する。

URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/44073

セミナー名:半導体デバイス製造に用いられる接合技術

開催日時:2024年6月27日(木)13:00~17:00

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:R&D支援センター

概要:半導体デバイスは、微細化の追究により、高速化、省電力化、低コスト化の要求を同時に満たすことが可能なため、これまでコンピュータをはじめさまざまな分野の発展に寄与し、私たちの生命と生活を支える重要な構成要素となっています。一方、シリコンCMOSトランジスタ動作原理の微細化限界が近づき、これまでのスケーリング則(Mooreの法則)にのっとった微細化の追求(More Moore)に加えて、多機能化、異機能融合の方向に進化する新たな開発軸(More than Moore)を追求するようになってきています。将来の半導体デバイスは、「More Moore」と「More than Moore」を車の両輪のように組み合わせて実現する高付加価値システムへと向かっており、まさに異種材料・異種機能を集積するヘテロジニアス集積技術が、将来の継続的な半導体産業成長の鍵として注目を集めています。それらを支えるコアテクノロジーの一つが異種材料を接合する“低温接合技術”であり、200℃以下の低温接合へのニーズや要求レベル(高放熱、高耐熱、接合信頼性)もますます高くなってきています。この講習会では、半導体デバイス製造に用いられるさまざまな接合技術についてその原理と特徴を概説し、特に低温接合技術について、その基礎と最近の進展を詳細に説明いたします。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240667

セミナー名:レジストとリソグラフィの基礎とトラブル解決策

開催日時:2024年6月28日(金)10:30~16:30

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:R&D支援センター

概要:レジストを製造するための基礎知識、設計概念と具体的方法やレジストの品質管理手法、レジストを使用する際の留意事項、トラブル対応能力などの知識が習得できる。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240676

セミナー名:スパッタリング法による薄膜形成技術とトラブルシューティング

開催日時:2024年6月28日(金)10:30~16:30

場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:R&D支援センター

概要:スパッタリングは、エレクトロニクスをはじめとした様々なシーンで用いられる重要な技術で、近年はさらに用途が拡大しています。しかし、量産技術をどのように確立し、品質をどのように改善するのかについてのノウハウはあまり知られていません。

本講座では、スパッタリング薄膜の原理・メカニズムを解説し、品質向上や密着性改善などの実務課題への対応方法を具体的に解説します。実務上の問題についてのご質問もその場で回答します。スパッタリングの基礎を学びたい方はもちろん、実務エキスパートとして活躍されている方にも大変お勧めです。

URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240449

分野共通

セミナー名:EVにおける超急速充電の課題と対応・今後の動向

開催日時:2024年6月25日(火)13:30~16:50

場所:ライブ配信

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:AndTech (&Tech)

概要:電気自動車の普及に向け、航続距離の伸長、充電時間の短縮、車両価格の低減が求められている。これに伴い、車載バッテリの大容量化が進行しているが、充電時間とは相反する関係があり、安易な大容量化は商品性、利便性を損なう結果を招いてしまう。そこで検討されているのが、超急速充電である。本セミナーでは超急速充電を実現するための、主として車両側の課題と対応について、システム電圧の高電圧化など最新の動向も交えて詳説する。

URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/44596

セミナー名:量子コンピュータの基礎と最新研究開発動向~誤り耐性汎用量子コンピュータFTQC時代の幕開け~

開催日時:2024年6月27日(木)10:00~17:00

場所:オンラインセミナー(Zoom)

費用:詳細はサイト内でご確認ください。

主催:情報機構

概要:本セミナーにおいては、量子コンピューターの基礎から最新研究開発動向まで非専門家向けに可能な限りわかりやすく解説を行います。また、ノイジーな中規模量子デバイス(NISQ)、FTQCの量子アルゴリズム、量子エラー訂正と表面符号・ボソニック符号などの最先端トピックスに加えて、FTQCの実用化に向けた膨大な技術課題、ビジネス展開の可能性についても紹介を行います。さらに、大型希釈冷凍器、クライオCMOS制御回路、超伝導制御回路、標準CMOSプロセスを用いた量子ビット製造技術、量子コンピューター用極低温部素材技術(同軸ケーブル、フラットケーブル、アンプ、コネクター)などの今後注目すべき量子周辺・コンポーネント技術や量子サプライチェーン、量子ベンチマーキングについても解説を行います。

URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/44307