- 2024-6-28

- 化学・素材系, 技術ニュース, 海外ニュース

- Advanced Materials, インドロカルバゾール誘起, インドロカルバゾール(IDCz)誘起, カルバゾール骨格, ドーパント, ビスホスホネート, ペロブスカイト半導体, ホスホン酸部位, ホール輸送層, 中国科学院, 学術, 宮坂力, 寧波材料技術工程研究所(NIMTE), 自己組織化単分子膜(SAM), 逆構造型ペロブスカイト太陽電池(PSC)

Image by NIMTE

中国科学院の寧波材料技術工程研究所(NIMTE)は2024年5月29日、同研究所の研究チームが、逆構造型ペロブスカイト太陽電池(PSC)におけるホール輸送層として、新しい自己組織化単分子膜(SAM)を考案し、25.15%の高い電力変換効率と1800時間に及ぶ優れた安定性を実現することに成功したと発表した。

ビスホスホネートをアンカーとしたインドロカルバゾール誘起のSAMを設計し、導電酸化物基板上に形成するホール輸送層として濡れ性や吸着力およびコンパクトさを確保することにより、太陽電池デバイスの効率性と安定性を向上して大規模生産を可能にした。

2009年に日本の宮坂力博士によって開発されたペロブスカイト半導体は、簡便な塗布プロセスなど安価な溶液法で作製できるとともに、22%を超える高い光電変換効率を持ち、次世代の太陽電池材料として高い注目を集め、世界中で研究開発が進められている。最近では、電子と正孔の取り出す方向が従来のデバイス構造とは逆になっている、逆構造型ペロブスカイト太陽電池(PSC)が提案され、従来型に比べ製造プロセス温度を下げることができ、製造コストを低減できることから、活発に研究されるようになっている。

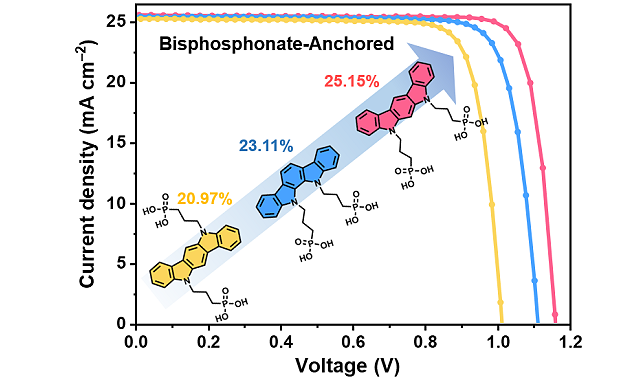

また、大規模生産に向けたボトルネックの一つと考えられてきたホール輸送層材料として、ドーパントが不要であり、自己組織化により酸化物電極基板に均一大面積な被覆が可能で、費用効果の高い自己組織化単分子膜(SAM)の研究開発が進められている。これまでに、カルバゾール骨格を持つ2PACzやMeO-2PACzがホスホン酸部位をアンカーとすることで、20%以上の電力変換効率を達成し、さらに材料消費量が極めて少ないことからコスト効果が高いことが報告されている。

研究チームは、PSCの効率および安定性にとって重要なペロブスカイト膜の品質向上および界面欠陥の生成抑制の観点から、SAMの濡れ性や吸着力およびコンパクトさが重要と考え、ビスホスホネートをアンカーとしてインドロカルバゾール(IDCz)誘起のSAMの合成にチャレンジした。

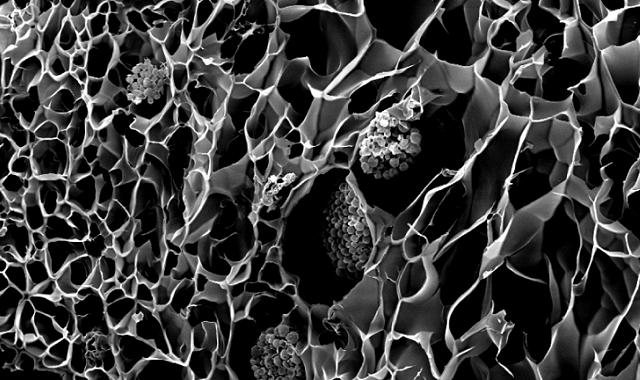

IDCzユニットにおける2つの窒素原子の位置を変化させ、ビスホスホネートのアンカー位置が異なる3種類の異性体であるIDCz-1、IDCz-2、IDCz-3を設計し、逆構造型PSCの導電酸化物基板上に被覆した。その結果、IDCz-3はIDCz-1とIDCz-2に比べて、大きな双極子モーメントおよび高いエネルギーレベル、大きな水接触角を持ち、ホール抽出と電子ブロックに有効であることが判った。また、IDCz-3を用いた逆構造型PSCは、これまでに報告されている中でも極めて高い電力変換効率25.15%を記録した。

更に、室温における窒素雰囲気において1800時間保持された場合にも、初期の効率をほぼ維持し、長期間にわたる優れた安定性があることを実証した。逆構造型PSCの大規模生産に向けた主なボトルネックの一つであるホール輸送層の安定化と大面積化に向けて、大きな前進となる研究成果として期待される、としている。

研究成果は、2024年5月20日に『Advanced Materials』誌に公開されている。