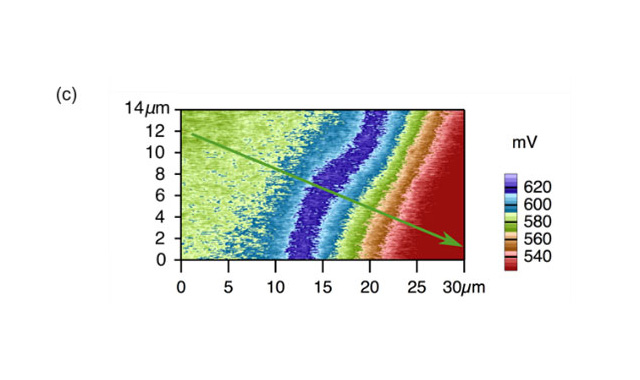

(c)ケルビンプローブ顕微鏡による接触電位差のマッピングで、青い部分がプラス側にシフトした極大部分。

東京工業大学は2018年7月18日、同大学などによる研究グループが、有機半導体のp-n接合(半導体中で正孔がキャリアとなるp型と電子がキャリアとなるn型の領域が接する部分)を基板面方向に形成し、特異な酸化力を持つ領域が形成されることを見出したと発表した。さらにこの知見をもとに、表面に従来より2桁以上大きなサイズのµmレベルのp-n接合体を形成させることで、通常のp-n接合よりも大きな酸化力をもつ光触媒を得ることに成功したという。

太陽光エネルギーの活用が求められる中、太陽光発電や光触媒による水素生成などが行われているが、現在、実用的に用いられている酸化チタンを用いた光触媒は、紫外線にしか応答しない。そのため可視光で応答する光触媒の研究が行われており、さまざまな遷移金属の複合化が検討されている。一方有機材料は、可視光応答化が容易であるが不安定であり、これまで、水中や空気中で光触媒として働かせることは困難だった。

同研究グループでは、フタロシアニンという有機材料を用いたp型半導体とn型半導体の接合が、光触媒として利用できることを発見し、10年以上検討を行ってきた。しかしフタロシアニンp-n接合体は、吸収する光子エネルギーにくらべ、利用できる酸化還元力が小さいのが欠点で、これは太陽電池のp-n接合体でも同様だった。

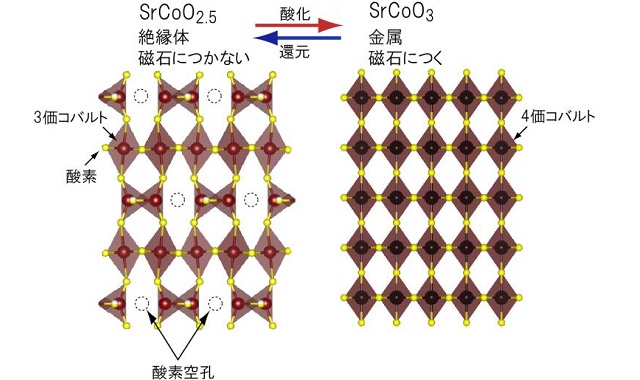

今回の研究では、30年前に初めて開発されたp-n接合型有機薄膜太陽電池の類似体であるフタロシアニン(p型)とペリレン誘導体(n型)の接合体を取り上げた。通常、これらのp-n接合は基板と垂直方向に形成されるが、今回はn型の上に完全にp型を積層するのではなく、部分的にp型を積層したテラス型p-n接合などの方法で基板面方向に形成させた。

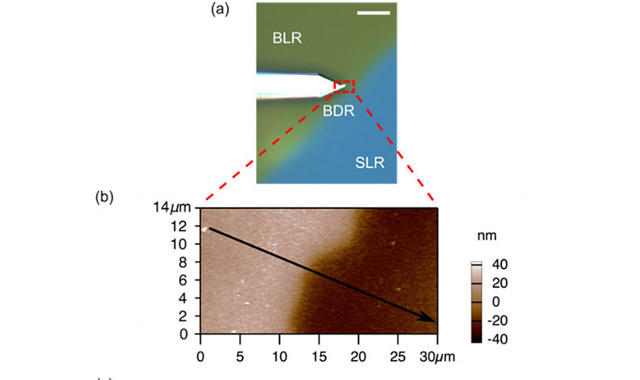

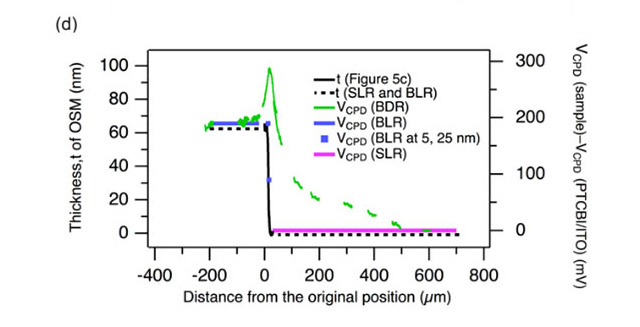

これをケルビン力プローブ顕微鏡という装置により表面電位の表面内分布を計測したところ、これまで見られなかった表面電位が正である領域が観察された。基板の材料を変えたり、n型半導体材料をフラーレンに変えても、同様の状態が観察された。

(a)ケルビンプローブ法による観測部の光学顕微鏡図。(b)ケルビンプローブ顕微鏡と同時測定した原子間力顕微鏡によるテラス型p-n接合(左がp型、右がn型)。

さらに、詳しい機構は未だ不明だが、テラス型p-n接合領域を積極的に多くしたデバイスに対して、光照射した際の酸化反応を計測すると、通常のp-n接合体よりも酸化力が向上することがわかった。また、同様のテラス構造を高分子膜型の光触媒として用いると、酢酸を酸化してCO2を発生させる反応の外部量子効率が、620nmの赤色光に対し、3.2%から5.1%に向上した。

今回の研究による、従来より2桁以上大きいサイズに作り込んだp-n接合は、特殊な分子群を用いることなく、化学構造もそのままで、酸化力を向上させることができた。同研究グループでは、今回の成果は、光触媒の性能向上のみならず、同じような構造を利用する有機薄膜太陽電池にも応用できる可能性があるとしている。

(d)広い領域にわたって測定した接触電位差(緑)は、100 µm以上の大きな範囲にわたっていることがわかる。