物質・材料研究機構(NIMS)は2021年6月3日、東京大学、キール大学と共同で、長年議論が続いていたテントウムシの脚裏の接着原理を解明したと発表した。分子間力(ファンデルワールス力)が主な接着の原因であることを証明したという。

持続可能社会では、リサイクル時に強力な接着が分離の妨げとなるため、接着力があり容易に剥離できる接着技術の開発が進められている。バイオミメティクスでは、接着と剥離を迅速に繰り返して天井や壁を歩行する爬虫類や昆虫の脚の機能が注目されている。

研究チームは、テントウムシの脚裏が剛毛になっているにもかかわらず、ガラスのような平滑面を滑らずに歩ける機能に着目。テントウムシの足裏からは分泌液も出ており、接着の原理が剛毛と接地面の分子間力なのか、分泌液による表面張力なのか、40年解明されていなかったという。

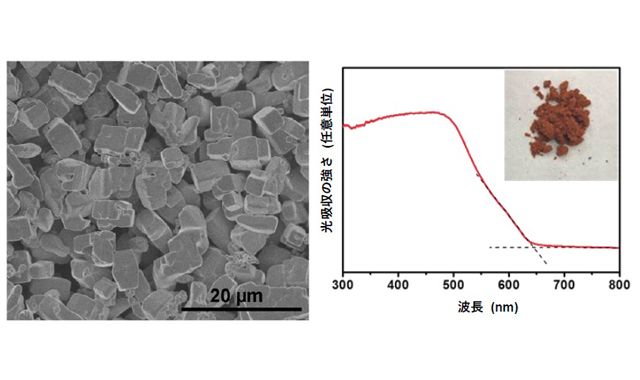

研究チームは今回、分子間力に影響する剛毛表面と基板間の分泌液の厚さの測定に成功。ガラス基板の表面に高さ10~20nmのAuPd粒子を付着させ、この粒子が分泌液に浸るかどうかを調べた。

テントウムシの脚をガラス基板に置いた状態で分泌液を瞬時に凍結し、Cryo-SEM顕微鏡で脚を除いた表面を冷凍状態のまま観察し、AuPd粒子が分泌液中に埋もれているかを調べたところ、分泌液の厚さ(足裏と表面の距離)が分子間力の働く距離であることが分かった。

そこで、分子間力が主要な力であって、他の接着原理よりも支配的であるかを調べるため、バイオミメティクスと材料科学の手法を生物学に応用。さまざまな基板上を歩行するテントウムシの牽引力を測定した。

主要な力が分子間力であれば、接着力は接着仕事WAというエネルギーと相関することが知られているため、実験結果の相関をWAと牽引力の関係式で調べた。その結果、テントウムシの接着力は接着仕事に相関していたため、主要な接着の原因が分子間力であると証明した。

また、分子間力の中でも分散性成分が主であり、極性成分の影響は受けないことも分かった。これは、テントウムシが分散性の高い成分を含む表面、植物の葉などにより強く付着できることを意味している。

今後は、人工的な接着/剥離構造の開発にこの成果を活用し、テントウムシのように多様な場所へ移動できる災害対策ロボットの脚部への応用や、精密機器の部品着脱装置などへの応用を目指す。