北海道大学は2024年5月24日、酵素の加水分解を制御して、粒子サイズが揃ったナノ粒子を容易に作製できる手法を開発したと発表した。

ナノテクノロジー材料はその独自な形状や性質から、高性能電子デバイス素子や次世代太陽電池材料、ナノ薬剤などへの適用へ向けて研究が進められている。

同材料の1つで、大きさ約10nmから1μmの粒子や集合体である「メゾスコピック粒子」は、その特殊な大きさのために、光や熱などの伝導性や化学反応の速度が粒子の大きさによって異なったり、医療応用において血中滞留性が良いなどのユニークな性質を持つ。しかし、メゾスコピック粒子を生成する従来の方法には高い技術力が必要であることや、粒子サイズの制御が難しいなどの課題があった。

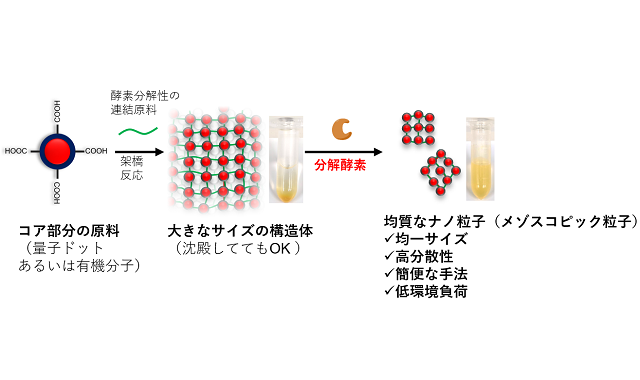

今回の研究では、酵素分解可能な構造を連結部位として、量子ドット(半導体性ナノ粒子)または有機分子同士をコア部分として、互いに連結したミクロンサイズの構造体を作成し、そこに分解酵素を加えた。その結果、通常なら構造体が極小になるまで分解されるはずだが、量子ドットや有機分子をコア部分に用いることで、酵素分解反応が途中で止まり、粒子サイズが揃ったメゾスコピック粒子を得られることを発見した。これは、コア部分が酵素による分解作用を物理的に阻害することで、酵素分解反応が途中で止まるために発生する現象だと同大学では考えている。

今回開発した手法は、多様な酵素分解性物質と有機分子、無機分子を組み合わせることで、さまざまなメゾスコピック粒子を作製できるのが特徴だ。実用化すれば、多種多様なメゾスコピック粒子を簡単に合成できるようになり、医療向け材料や塗布型電子デバイス向け材料、金属材料への添加物など、多くの領域での触媒や材料開発に応用できると期待される。

関連情報

新着情報: 幅広く応用可能なナノ材料の簡便な作り方を開発~酵素の加水分解作用を利用する画期的な手法~(電子科学研究所 准教授 高野勇太)