東京大学生産技術研究所は2024年6月14日、希土類金属とそのフッ化物を用いて溶融したチタンから、酸素濃度の低いチタンを直接製造する技術を開発したと発表した。従来の製造方法のように、中間化合物を経由する必要がないため、生産コストが低下し、チタン製品の普及が期待される。

チタンやチタン合金は優れた力学特性や耐腐食性を持つため、航空宇宙産業や化学プラント、医療材料などの特殊な分野で活用されている。地殻中で9番目に豊富に存在する元素でもあり、さらなる幅広い活用が期待されているが、鉱石中のチタンと酸素の分離が困難で、鉄やアルミニウムのように大量生産できないのが普及の障害となっている。

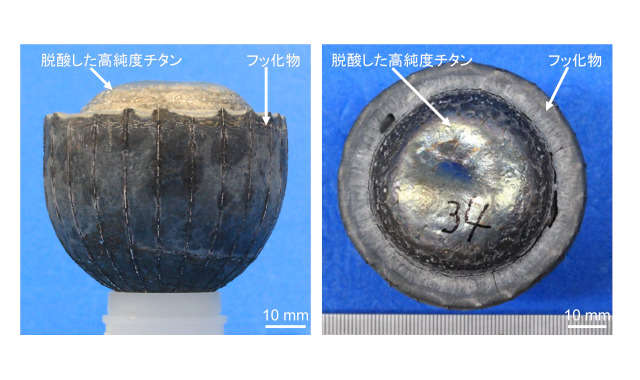

今回開発した新しい技術では、希土類金属のオキシフルオライドの生成反応という新しいタイプの反応経路を利用した。特に、イットリウムとフッ化イットリウムを用いた場合、イットリウムオキシフルオライドの生成を通じて、酸素濃度が0.02質量%と極めて低いチタンが製造できることを確認した。

これまでは、一度鉱石を塩化物などの中間化合物に変換した後、金属のチタンを製造していたが、この技術を使えば、酸化チタン原料から酸素濃度の低い金属チタンやチタン合金を直接製造することが可能になる。また、不純物の酸素に汚染されたチタンやチタン合金のスクラップを、高純度の金属チタンやチタン合金にアップグレード・リサイクルすることもできる。

製造に使われるイットリウムやランタン、セリウムは、電気自動車のモーター用磁石に用いられるネオジムやプラセオジム、ジスプロシウム、テルビウムなどといった希土類金属の副産物として大量に生産されている。現在、こうした副産物の希土類金属は供給が過剰となっており、チタン製造やリサイクルに利用できれば、資源の有効利用にもつながる。

技術を開発した研究グループは「チタンの生産コストを劇的に低下させ、チタン製品の爆発的普及を実現することで、レアメタルであるチタンをコモンメタル、ベースメタルに変えられる可能性がある」と期待を寄せている。

関連情報

【記者発表】溶融したチタンから酸素濃度の低いチタンを直接製造する 革新的技術の開発――チタン製品の爆発的普及へと期待―― – 東京大学生産技術研究所