- 2024-9-24

- 化学・素材系, 技術ニュース, 海外ニュース

- Nature Materials, X線測定装置チェンバー, アルゴンヌ先端放射光施設(APS), アルゴンヌ国立研究所(ANL), メルトダウン, 原子炉システム, 学術, 核燃料, 核燃料デブリ, 機械学習モデル化手法, 酸化ウラン, 酸化セリウム, 酸化プルトニウム

Image by Argonne National Laboratory.

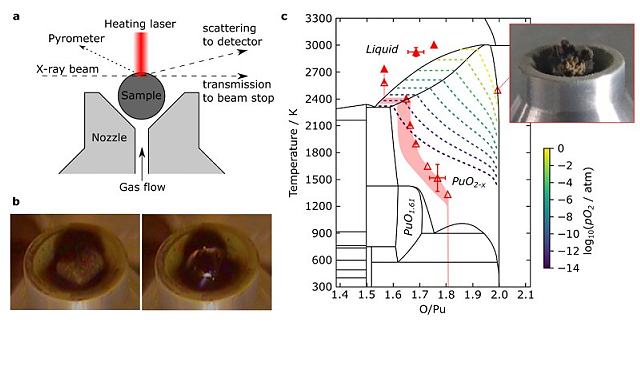

米国エネルギー省のアルゴンヌ国立研究所(ANL)は2024年9月5日、次世代核燃料の有力候補である酸化プルトニウムが3000K(約2730℃)の超高温で溶融状態になったときの構造や電子状態を明らかにすることに成功したと発表した。福島第一原発のような原子炉の重大事故の際に、メルトダウンする核燃料の挙動を把握して、今後の安全な原子炉システムの設計に活かそうとする研究の一環である。研究成果が、『Nature Materials』誌2024年4月号に公開されている。

福島第一原発の1号機から3号機の格納容器内部には、2011年の事故でメルトダウンした核燃料と周囲構造物が混ざり合った核燃料デブリが約880トンあると推定され、極めて強い放射線を出し続けることから、その取り出しは「廃炉最大の難関」とされている。東京電力は事故後初めてとなる試験的な取り出しに着手しているが、取り出し装置が不具合を起こすなど、作業は順調とは言えないのが実情だ。ANLは、1946年に原子力の平和利用を研究する目的で設立され、日本の原子力技術の黎明期に技術指導を行った歴史を持つなど、原子力技術に関する世界的な研究機関の1つだ。福島第一原発の重大事故後、メルトダウンした核燃料材料の超高温における挙動を理解する研究を開始し、2014年にアルゴンヌ先端放射光施設(APS)のX線ビームラインを用いて、現在世界中の原子炉で用いられている主要燃料である酸化ウラン(UO2)の溶融状態における構造を測定することに成功した。

また、ANLは次世代原子炉で使用が検討されている酸化プルトニウム(PuO2)および酸化ウラン(UO2)などとの混合酸化物燃料について、超高温における挙動の解明に取り組んでいるが、UO2の溶融状態における実験以上に、放射線遮蔽など格段の安全対策を装備した実験システムの構築が必要であり、「UO2に関する実証実験をPuO2まで発展させるのに、2014年から現在まで要した」と、研究チームは説明する。ANLの化学系物理系の研究チームはMaterials Development社と共同で、PuO2に付随するさまざまな課題を克服した実験システムを構築した。直径約2mmのPuO2サンプルは、X線測定装置チェンバー内でガス流によって浮揚し、CO2レーザー光によって溶融するまで加熱される。これによって、3000Kの高温までチェンバー容器などとの相互作用による汚染なしに、X線測定が可能になる。

最初、PuO2サンプルはマットグレー色を呈していたが、加熱後は光沢のある黒色に変化した。APSのX線ビームラインを用いてX線測定を実施し、X線データをスーパーコンピューターによる機械学習モデル化手法で解析した結果、溶融PuO2の構造にはPu原子とO原子の間に共有結合が存在することなどを確認した。さらに、溶融状態では、酸化セリウム(CeO2)の構造と類似していることを発見し、「放射性や毒性のない代替材料として、CeO2を実験モデルとして使える可能性がある」と説明している。得られた知見により、次世代原子炉におけるPuO2や混合酸化物燃料の溶融状態における構造や電子状態が理解され、安全性と効率の高い原子力発電システムの設計および構築に活用できる、と期待している。