タグ:Nature Materials

-

切り傷が4時間で90%、24時間で完全修復する人工ゲル――人工皮膚への応用に期待

フィンランドのアールト大学とドイツのバイロイト大学の研究チームは2025年3月7日、高い剛性と柔軟性を併せ持ち、自己修復が可能な人工ゲルの開発成果を発表した。この人工ゲルは、人工皮膚などへの応用が期待されている。 …詳細を見る-

-

-

安価なナトリウムイオン電池でエネルギー密度458 Wh/kgを達成――リチウムイオン電池に迫る

米ヒューストン大学のカネパ研究所をメンバーとする研究チームは、2024年12月20日、ナトリウムイオン電池のエネルギー性能を向上させる新材料の開発成果を発表した。この成果は、学術誌『Nature Materials』に掲…詳細を見る-

-

-

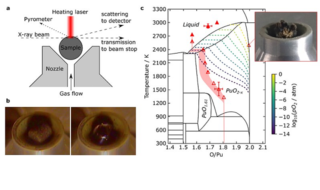

核燃料のメルトダウンに備える――3000Kにおける酸化プルトニウムの構造を解明

米国エネルギー省のアルゴンヌ国立研究所(ANL)は2024年9月5日、次世代核燃料の有力候補である酸化プルトニウムが3000K(約2730℃)の超高温で溶融状態になったときの構造や電子状態を明らかにすることに成功したと発…詳細を見る-

-

-

世界最高の臨界電流密度を持つ鉄系超伝導薄膜を開発 東工大

東京工業大学と成蹊大学などの研究グループは2024年7月19日、世界最高の臨界電流密度を持つ鉄系超伝導材料SmFeAsO1-xHx薄膜を開発したと発表した。この超伝導材料の作成方法を使えば、他の超伝導材料でも飛躍的に臨界…詳細を見る-

-

-

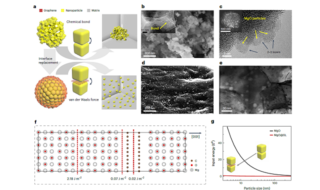

350℃以上でも優れた特性――航空宇宙用途が可能な耐熱アルミニウム合金を開発

中国の天津大学は2024年5月8日、同大学の研究チームが耐熱温度を350~500℃にまで拡大できる、画期的な酸化物分散強化(ODS)アルミニウム(Al)合金を開発したと発表した。粉末冶金法により、Al合金マトリックスに5…詳細を見る-

-

-

ハーバード大、充電サイクル6000回と充電時間10分を実現する全固体リチウム金属電池を開発

ハーバード大学工学応用科学部の研究チームが、6000回以上充放電でき、約10分で充電可能な全固体型リチウム金属電池を考案した。リチウム負極活物質と固体電解質の界面にミクロンサイズのシリコン粒子を分散させることにより、充電…詳細を見る-

-

-

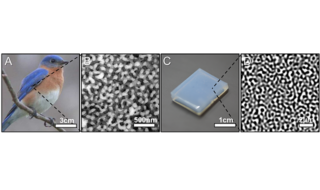

ルリツグミの羽の青い構造色を再現する方法を開発

チューリッヒ工科大学の研究チームが、北アメリカ東部原産の鳥であるルリツグミの青い羽の素材を実験室で再現した。同素材の微細構造は二次電池やフィルターにも有用だという。 同研究成果は2023年10月26日、「Natur…詳細を見る-

-

-

水中でも数カ月濡れない――ミズグモをヒントに、画期的な超撥水性表面を開発

大気中の酸素しか取り込めない肺を持っているにもかかわらず、水中で暮らすクモがいる。ミズグモ(Argyroneta aquatica)という名のこのクモは、何百万本ものざらざらとした撥水性の微毛に蓄えられた空気を水からのバ…詳細を見る-

-

-

電池不要のアクチュエーターも――光で分子構造が変わる「フォトクロミック結晶」を使った複合材料を開発

コロラド大学ボルダー校の研究チームが、光の照射によって分子構造が変化するフォトクロミック結晶を用いて、弾力性のある高分子複合材料を開発した。光照射するだけで電気や熱の介在なしに、迅速な機械的変形を100サイクル以上繰り返…詳細を見る-

-

-

金属を使わない生体適合性電極――MIT、柔軟で印刷可能なインプラント用電極を開発

マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームが、生体組織のように柔軟かつ耐久性があり、しかも金属のように電気伝導する、ゼリー状のインプラント用非金属材料を開発した。高導電性高分子とヒドロゲルを複合した材料であり、インプ…詳細を見る-

-