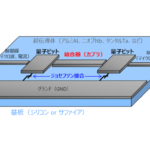

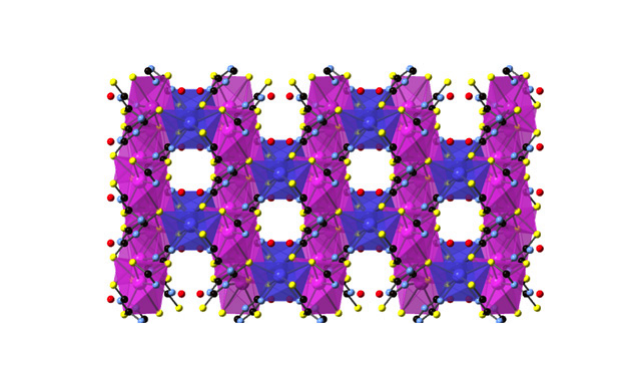

今回の研究で開発した硫⻩を含むMOFの構造

関西学院大学は2019年12月24日、大阪大学、大型放射光施設SPring-8と共同で、光を照射すると水を分解して水素を発生させる新たな多孔性物質を開発したと発表した。硫黄を含む金属–有機構造体(MOF)の合成は従来難しいとされてきたが、それに成功したことが今回の研究成果につながったという。

今回開発した多孔性物質は、MOFと呼ばれるものだ。MOFの多くは絶縁体だが、半導体としての特性を示せば、エネルギー変換材料への応用が可能になる。そのため、半導体特性を持つMOFの開発が現在求められている。そして、硫黄を含んだMOFが半導体特性を示すことは知られていた。しかし、結晶性の高い良質な硫黄を含むMOFの合成は困難だった。

そこで関西学院大学らの研究チームは今回、炭素と窒素を含んだ硫黄化合物を用い、鉛を含む新しいMOF結晶の開発に成功した。窒素によって硫黄の反応性を低下させ、結晶化に最適な反応条件を実現したという。

開発したMOFは、光を吸収することで電気を流し、さらにそのエネルギーを利用することで水を水素に変換する。そうした触媒としての能力を持ったのは、硫黄を用いることで光を吸収する効率が上がり、さらに吸収した光エネルギーを反応に利用できるようになったためだ。

MOFの細孔の構造については、SPring-8のビームライン(BL02B1)の放射光を用いた実験で明らかにしている。MOFには無数の穴が開いており、そこに水を取り込むことができる。また、骨格は硫黄と鉛と有機分子からできており、そのネットワークを通じて電気が流れる。

今後はこれらの知見を生かして、さらなる新触媒や半導体材料の発見が促進される事が期待されるという。