タグ:SPring-8

-

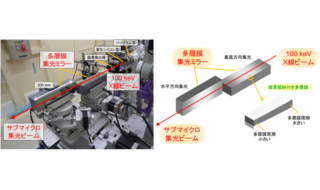

SPring-8で高エネルギーX線を効率良く集光する多層膜集光ミラーを開発 高輝度光科学研究センターと理化学研究所

高輝度光科学研究センターと理化学研究所は2024年2月22日、大型放射光施設「SPring-8」のBL05XUにおいて、100keVという高いエネルギーのX線をサブマイクロメートルに集光する多層膜集光ミラーを共同開発した…詳細を見る-

-

-

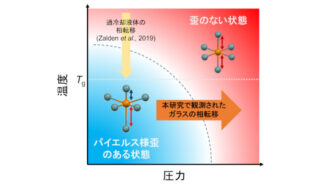

圧力によるガラス相転移の仕組み解明 相変化メモリの高度化に期待 筑波大など

筑波大学は2023年12月7日、理化学研究所などとの研究グループが、大型放射光施設SPring-8の測定装置などを使って、圧力の変化でガラスの性質が大きく変化する相転移という現象の仕組みを解明したと発表した。相変化メモリ…詳細を見る-

-

-

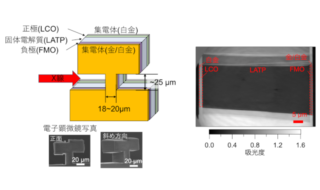

薄膜型全固体電池の化学反応の丸ごと可視化に成功 東北大など研究グループ

東北大学は2023年8月4日、同大学と名古屋大学、一般財団法人ファインセラミックスセンターなどの研究グループが、X線顕微鏡を使い、充放電中の薄膜型全固体電池内の化学状態変化を丸ごと可視化することに成功したと発表した。薄膜…詳細を見る-

-

-

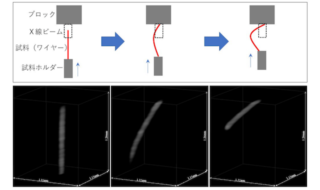

0.5msの時間分解能で四次元X線CTの原理実証に成功――学術研究や産業分野での応用に期待 東北大学ら

東北大学は2023年7月11日、東北大学国際放射光イノベーション・スマート研究センターを中心とした研究チームが、0.5msの時間分解能で四次元(4D:三次元(3D)+時間)X線CTの原理実証に成功したと発表した。 …詳細を見る-

-

-

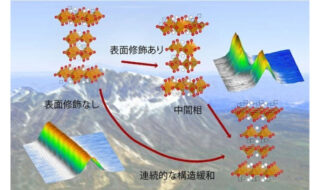

酸素貯蔵材料の高速酸素脱離反応を可視化 東京工業大学、高輝度光科学研究センター、京都工芸繊維大学

東京工業大学は2023年5月2日、同大学や高輝度光科学研究センター、京都工芸繊維大学の研究グループが、酸素貯蔵材料の高速酸素脱離反応を可視化したと発表した。機能性材料の設計指針の構築や反応最適化に寄与することが期待される…詳細を見る-

-

-

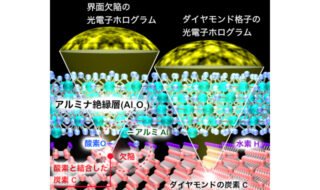

ダイヤモンド半導体における電気的欠陥の立体原子配列を解明 近畿大など研究グループ

近畿大学は2023年2月22日、奈良先端科学技術大学院大学と大阪大学、台湾成功大学と共同で、ダイヤモンドとアルミナ絶縁膜の間に形成される電気的な欠陥の立体原子配列を解明したと発表した。次世代の半導体として注目されているダ…詳細を見る-

-

-

金属の破壊メカニズムを3D可視化技術で解析――定説と異なる結果が明らかに 京大とJASRI

京都大学は2022年3月25日、同大工学部が高輝度光科学研究センター(JASRI)と共同で、大型シンクロトロン放射光施設SPring-8の設備を使い、金属が破壊される様子を直接観察できる「マルチモーダル3Dイメージング技…詳細を見る-

-

-

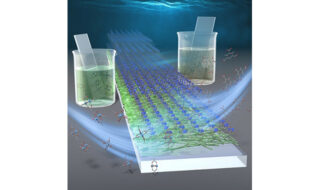

溶液に交互に浸すだけでプラスチック表面に金属有機構造体(MOF)薄膜を作製する手法を開発――電子機能素子への応用に期待 東北大学ら

東北大学は2020年11月4日、岩手大学、高輝度光科学研究センターと共同で、金属有機構造体(MOF)の薄膜をアクリル樹脂などの高分子材料の表面に簡便に作製する手法を開発したと発表した。大がかりな製造装置なしで、2種類のM…詳細を見る-

-

-

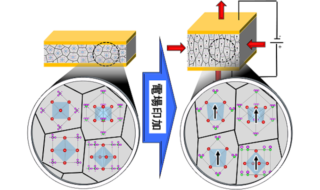

立方晶のように見えるにもかかわらず、優れた強誘電性と圧電性を有するセラミック材料の合成に成功――広島大ら

広島大学は2020年10月13日、同大学および山梨大学、九州大学、東京工業大学の共同研究チームが、一見したところ結晶系が立方晶のように見えるにもかかわらず、優れた強誘電性や圧電性を有するセラミック材料の合成に成功したと発…詳細を見る-

-

-

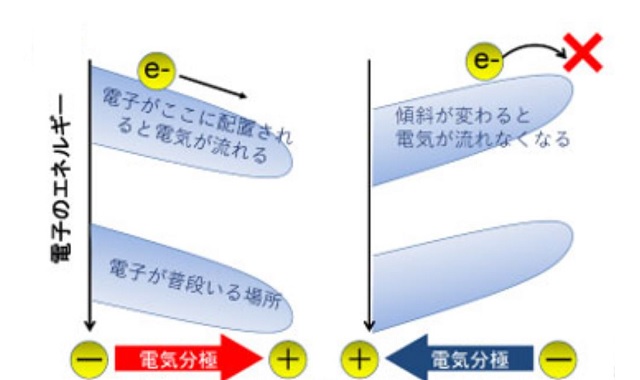

強誘電体の傾斜したバンド構造を観測――高速、大容量のFeRAMや人工シナプスの開発へ

産業技術総合研究所(AIST)は2020年7月3日、大型放射光施設(SPring-8)の高輝度X線を用い、広角対物レンズを取り入れた新型の硬X線角度分解光電子分光実験により、強誘電体の電気分極に由来する傾斜したバンド構造…詳細を見る-

-