- 2025-2-13

- 化学・素材系, 技術ニュース

- TPU, VOC, 名古屋工業大学, 名古屋工業大学生命・応用化学類, 接着剤, 接着技術, 接触界面, 揮発性有機化合物, 樹脂材料, 樹脂界面, 溶剤型接着剤, 界面結合交換, 研究, 結合交換, 結合交換性樹脂

名古屋工業大学は2025年2月12日、結合交換性樹脂に関する知見を活かし、樹脂材料の新規接着技術を開発したと発表した。接着剤を利用しない接着技術のため、VOC(揮発性有機化合物)を含む接着剤の利用による健康被害や環境被害の解決に貢献する。

従来の溶剤型接着剤の多くはVOCを含んでおり、産業界で課題となっていたが、硬化系接着剤を利用せずに強接着を発現させるのは困難とされてきた。また、接着工程(接着剤の塗布および硬化)を省ければ、製品生産効率を高められることに加え、省資源化にもつながる。

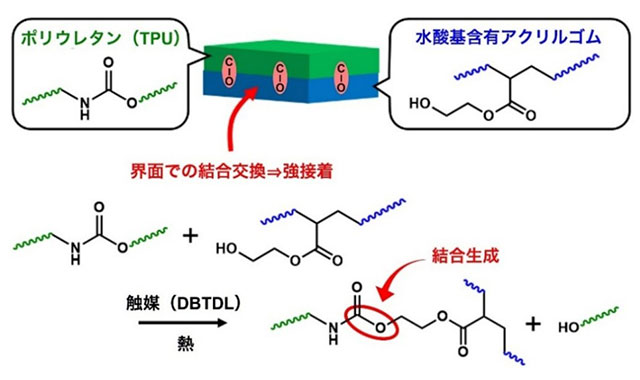

これまでの研究では、結合交換機能を架橋樹脂全体に付与していたが、異種樹脂間の接着を発現させるには、「樹脂界面で」結合交換が作用することが有効であると着想を得た。界面で起こる無数の結合交換により、強接着の発現に必要な界面をまたぐ結合を多数生成させることができる。

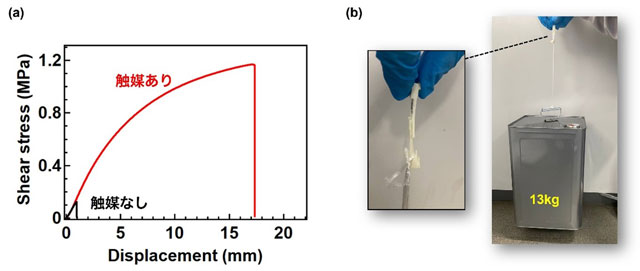

(a) TPUとアクリルゴム接着に対するずり応力ーひずみ曲線(触媒ありと触媒なしで調製したアクリルゴムを比較)(b) 触媒ありのアクリルゴムとTPUの接着強度のイメージ写真

次に、界面での結合交換の進行を調査するため、接着面付近を分析した。有機溶媒に接着させた積層体を浸漬させると、熱可塑性ポリウレタンエラストマー(TPU)は溶解して洗浄されるが、アクリルゴムが残留する。界面での結合交換が進行している場合、結合交換によって連結したTPU層が、アクリルゴムの表面にわずかに残留すると考えた。

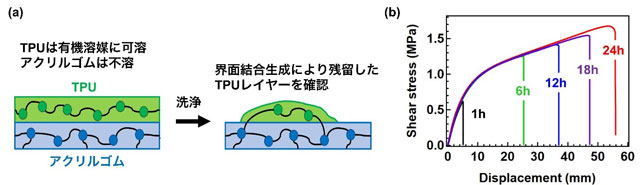

(a) 接着後のアクリルゴムに対する表面分析のプロセス(b) 熱処理時間を変化させた場合のずり応力ーひずみ曲線(温度は120℃で固定)

洗浄および乾燥後のアクリルゴムの表面に対し、エネルギー分散型X線分析(EDS)を実施した結果、TPUに由来するシグナルが観測された。しかし、触媒を利用せずに熱処理した積層体は、まったくTPU由来のシグナルが観測されなかった。これらの結果から、開発した設計で観られた接着性は、界面での結合交換に由来すると結論付けられる。

接着力の支配因子となる、界面をまたぐ結合本数の生成量は熱処理時間に依存する。そのため、熱処理時間(温度は120℃)で接着力が系統的に調節できることも確認している。

さらに、温度で弱い接着から強い接着まで制御できると予想した。TPUは、最高温度の140℃でも溶融しない(140℃はTPUの融点以下)。結果を見ると予測通り、高温ほど接着強度が大きくなっている。

100℃での熱処理では界面破壊、140℃ではアクリルゴム自体が破壊されるというバルク破壊が起こった。工業的には、予備接着と本接着が別工程になることもあるため、接着力の強弱が制御できる点も有用な特徴となる。

(a) 熱処理温度を変化させた場合のずり応力ーひずみ曲線(時間は24hで固定)(b)熱処理温度を変えた際の破壊面の違い

研究では、界面結合交換を利用した、接着剤不使用での樹脂-樹脂接着、接着条件(時間、温度)に依存した接着力の制御を達成した。異なる樹脂間の「接触界面」で結合交換を作用させることで、熱可塑性樹脂と架橋ゴムのような全く異なる性質の樹脂でも、接着剤を使わずに強接着が発現する。

樹脂の接着技術は、あらゆる製品で革新が求められている。開発した技術は、接着プロセスの簡易化や低資源化などの工業的意義も期待される。