タグ:沖縄科学技術大学院大学

-

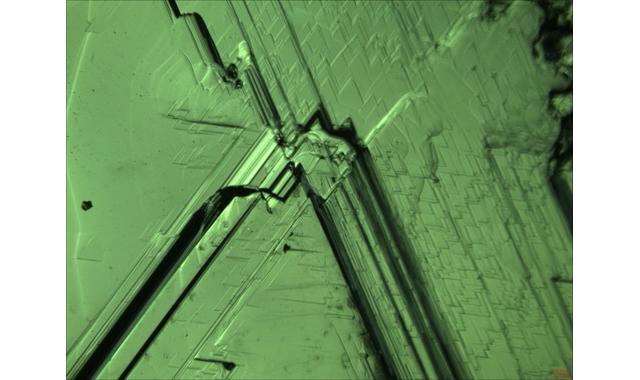

冷却すると膨張する磁性結晶の仕組みを解明 OISTら

沖縄科学技術大学院大学(OIST)は2019年7月25日、ハンガリー科学アカデミー、東京大学らと共同で、冷却すると膨張する磁性結晶の仕組みを理解することに成功したと発表した。 通常、多くの物質は加熱すると膨張し、冷…詳細を見る-

-

-

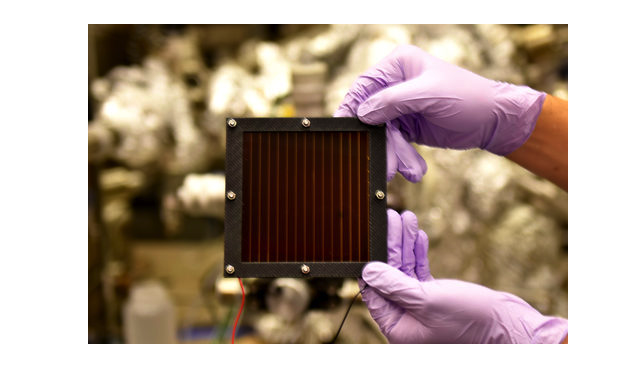

ペロブスカイト太陽電池にエポキシ樹脂製の保護層を施すことで、環境に漏出する鉛の量を大幅削減 OIST

沖縄科学技術大学院大学(OIST)は2019年6月14日、エポキシ樹脂製の保護層がペロブスカイト太陽電池の汚染物質の漏出防止に役立つことをOISTの研究者が報告したと発表した。自己修復作用のあるエポキシ樹脂の層をペロブス…詳細を見る-

-

-

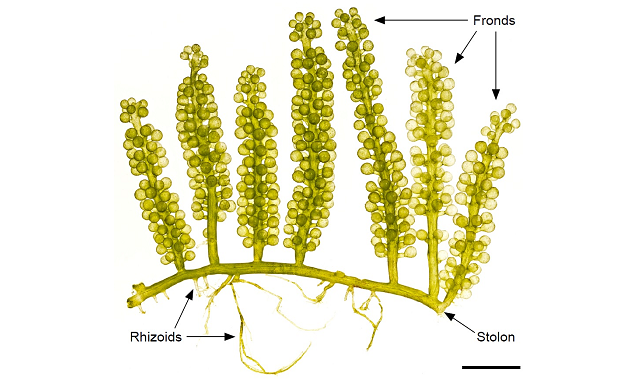

「海ぶどう」の全ゲノムを解読――養殖の課題解決などに貢献 沖縄科学技術大学院大学

沖縄科学技術大学院大学(OIST)は2019年3月28日、沖縄県恩納村漁業協同組合と共同で、沖縄県の代表的な食用海藻「海ぶどう」の全ゲノムを解読したと発表した。 海ぶどうは、海産物であるにもかかわらず、陸上のビニー…詳細を見る-

-

-

「メビウス・カライドサイクル」――基礎研究やロボット工学等、多分野への応用が期待できる新たな構造を開発 OIST

沖縄科学技術大学院大学(OIST)は2018年12月18日、幾何学的な形状とちょうつがい(ヒンジ)から成り立つリング状の構造物「カライドサイクル」の新型「メビウス・カライドサイクル」を開発したと発表した。 カライド…詳細を見る-

-

-

OIST、フォトルミネッセンスを示し、明るさも制御できる新しい銅錯体を発見

沖縄科学技術大学院大学(OIST)は2018年11月7日、銅を有機分子と組み合わせた、フォトルミネッセンスを示す新しい金属錯体を発見したと発表した。この金属錯体は、有機分子のサイズを変えることで光の明るさを制御できるとい…詳細を見る-

-

-

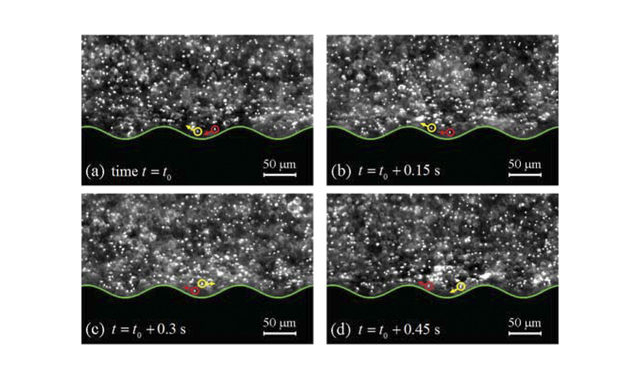

粘弾性流体の流れは波状の表面付近でどう変わるか、OISTが実証

沖縄科学技術大学院大学(OIST)は2018年11月9日、粘弾性流体が起伏のある波状の表面をどのように流れるかを実証したと発表した。 油や水のようなニュートン流体の場合、波状の表面などに接触すると、均一だった流れは…詳細を見る-

-

-

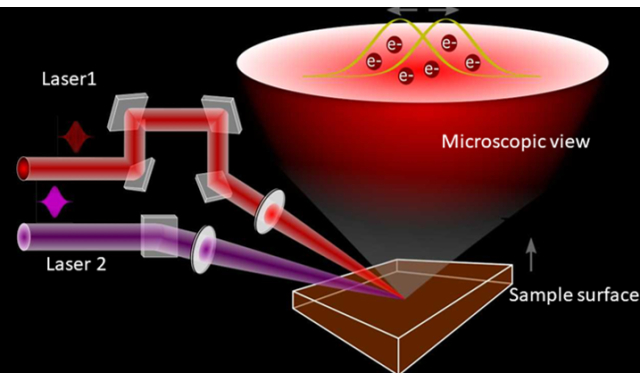

沖縄科技大、ナノメートル・フェムト秒の単位で電子制御できる可能性があるメカニズムを実証

沖縄科学技術大学院大学(OIST)は2018年9月26日、光を用いてナノメートル(nm)の空間規模とフェムト秒の時間間隔で電子を制御できる可能性がある新たなメカニズムを実証したと発表した。 研究チームは、光の強さを…詳細を見る-

-

-

OIST、ガラスの微小気泡に光を照射して微小粒子を高感度に検出することに成功

沖縄科学技術大学院大学(OIST)は2018年7月11日、同大学の研究者がガラスの微小気泡を利用して作製した技術により、微小粒子の存在をより高感度に検出できるようになったと発表した。 円形ドーム型のギャラリーの片側…詳細を見る-

-

-

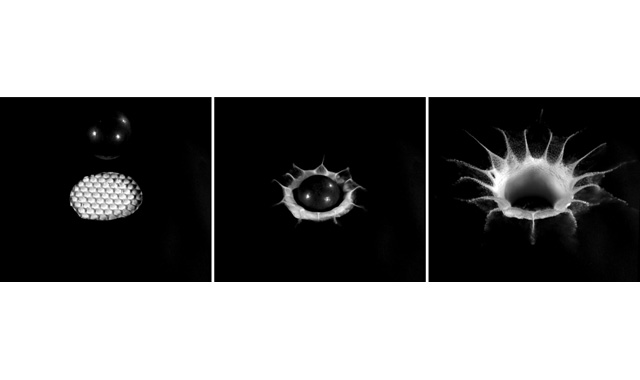

クレーターの「光条」形成の謎を解明――沖縄科学技術大、隕石衝突を実験で再現

沖縄科学技術大学院大学は2018年6月21日、同大学の研究チームが、隕石などの衝突現象を実験により再現することで、惑星や衛星に見られる衝突クレーターの「光条」がどのように形成されるかを明らかにしたと発表した。 惑星…詳細を見る-

-

-

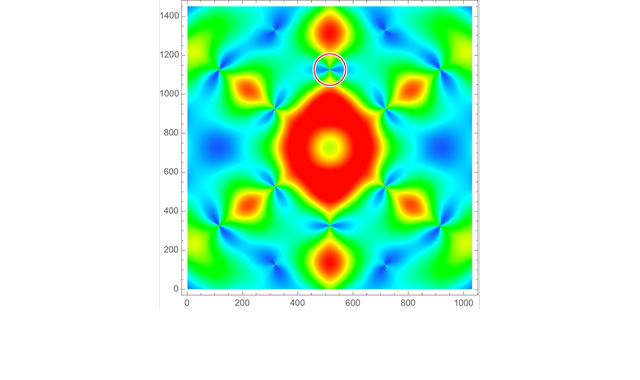

量子スピンアイス中の「創発的光」出現の痕跡を観察――沖縄科学技術大などが方法を提起

沖縄科学技術大学院大学は2018年6月6日、同大学のニック・シャノン教授らの研究グループが2012年に提起した、量子スピンアイス中の光を検知する方法による特徴的な痕跡を、スイスの研究者らが実験により観察することに成功した…詳細を見る-

-