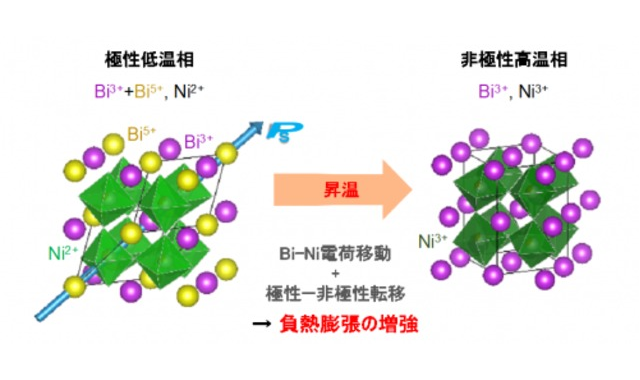

東京工業大学は2019年11月28日、同大学と近畿大学、量子科学技術研究開発機構(量研)らの研究グループが、ニッケル酸ビスマス(BiNiO3)と鉄酸ビスマス(BiFeO3)の固溶体(複数の化合物が均一に溶け合って、単相の化合物を形成した固体)において、金属間電荷移動と極性-非極性転移という2つの異なるメカニズムが同時に起こることによって、温めると縮むという「負熱膨張」が増強されることを発見したと発表した。

ほとんどの物質は温度が上昇すると、熱膨張によって長さや体積が増大する。光通信や半導体製造などの精密な位置決めが要求される局面では、このわずかな熱膨張が問題になる。そこで、昇温に伴って収縮する「負の熱膨張」を持つ物質により、構造材の熱膨張を補償(キャンセル)することが試みられている。これまでに、反強磁性転移、電荷移動、強誘電転移などの相転移が負熱膨張の起源となることがわかってきたが、複数のメカニズムが同時に起こることで負熱膨張を示す例はなかった。

研究グループはこれまでに、「Bi3+0.5Bi5+0.5Ni2+O3」という特徴的な電荷分布を持つペロブスカイト型酸化物であるニッケル酸ビスマスと、強誘電体である鉄酸ビスマスの固溶体が、金属間電荷移動によって巨大な負熱膨張を示す事を発見し、2015年2月に発表していた。また、ニッケル酸ビスマスとニッケル酸鉛の固溶体が、組成に応じて金属間電荷移動と極性-非極性転移のいずれかのメカニズムによって負熱膨張を示す新材料であることを発見し、2019年6月に発表していた。

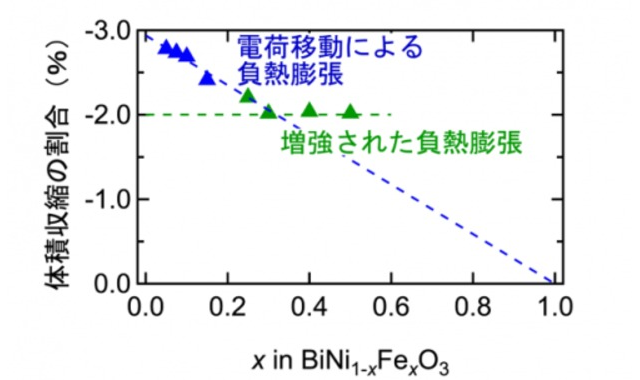

今回の研究では、ニッケル酸ビスマスと鉄酸ビスマスの固溶体「BiNi1-xFexO3」を作成し、鉄置換の量を増やした場合の結晶構造と電子状態の変化をさらに詳細に解析した。その結果、0.05≤x≤0.15(xは鉄置換量)では、ビスマスとニッケル間の電荷移動による負熱膨張のみが観測された。一方、0.20≤x≤0.50では、極性から非極性の結晶構造転移が電荷移動と同時に起こり、そのために負熱膨張が増強されていることがわかった。また、0.20≤x≤0.50では鉄置換量が増えても体積収縮は2%と一定だったことも明らかにした。鉄置換量を変化させても体積収縮の割合が変化しないことは、負熱膨張材料の特性が安定することを意味する。

今回、単一の材料において電荷移動と極性-非極性構造転移という異なるメカニズムでの負熱膨張が同時に実現し、それによって負熱膨張が増強することが確かめられた。複数のメカニズムを組み合わせることの有用性が示されたことで、今後の負熱膨張材料の設計指針構築につながることが期待できるとしている。