東北大学は2025年2月14日、磁気共鳴断層撮影法(MRI)を使って、リチウムイオン電池の正極材料であるマンガン酸リチウム(LiMn2O4:LMO)からマンガン(Mn)イオンが電解液中に溶出する様子をリアルタイムで可視化する手法を開発したと発表した。電池の充放電時にMnが溶出する電圧や場所、溶出挙動を視覚的、定量的に測定できる。

リチウムイオン電池は、経年劣化による交換費用の負担や、劣化した電池の安全性が課題になっている。電池劣化の要因の一つとして考えられているのが、電池材料の分解や溶出で、例えば高容量のリチウムイオン電池では、正極材料として用いられているMn、コバルト(Co)、ニッケル(Ni)などの遷移金属が、電池の充放電を繰り返すことで徐々に電解液に溶け出し、それが負極に達すると電池特性を大きく損なうことが知られている。

特にLMOなどのMn系正極ではMn2+イオンの溶出が顕著で、電池の劣化要因の一つとして知られている。しかし、Mn2+イオンがどのように溶出し、電解液中を拡散するのかはよく分かっていなかった。

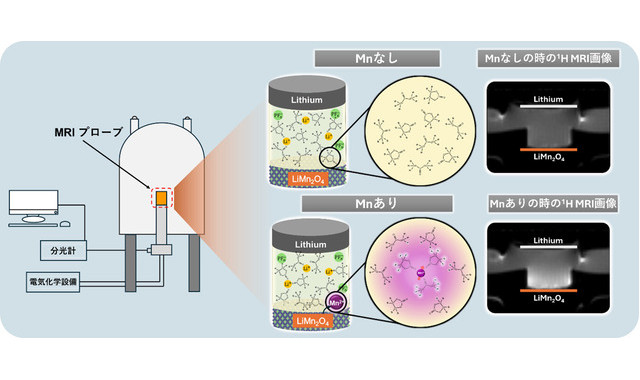

研究グループは、医療用MRIで患部を撮影する際、常磁性イオンを含む造影剤を注射し、水素イオンの緩和を促進してMRIの信号を増強する方法が使われることに着目した。LMO正極から溶出するMnイオンは常磁性で、電解液中に溶出すると近くの水素イオンのプロトンの緩和を加速することから、MRIを用いれば、間接的に溶出したMnイオンの時間や空間分布を可視化できるのではないかと考えた。

そこで、同大学にあるAvance400NMR装置とマイクロイメージングプローブを用いて、リチウムイオン電池のモデルの中の電解液中に含まれる水素イオンを測定した。

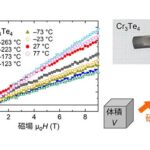

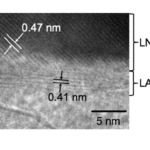

その結果、充電電圧が3V台では画像に大きな変化はなかったものの、4Vを越え4.15V付近からLMO正極付近の信号強度が増加し、4.48V付近からは急激な増加が始まった。高周波誘導結合プラズマ(ICP)発光分光分析との比較から、この電位付近で30μM程度の微量なMnが溶出していることが分かり、Mn濃度とMRI信号強度との相関関係も確認された。

これによって、MRI技術を用いることで、数μM単位で遷移金属イオンの溶解を効率的に検出できることを確認した。

この技術を用いて、独ミュンスター大学が開発した新しい電解液を分析し、LMO正極からMnイオンの溶出がほとんど起こらないことも実証した。この技術は、Mn以外の遷移金属やリチウム硫黄電池の硫黄の溶出にも応用できるため、リチウムイオン電池の劣化を抑制し、長寿命化や安全性向上を実現する技術の開発に役立つことが期待される。

この成果は同月13日、材料科学分野の専門誌、『Communications Materials』に掲載された。