タグ:学術

-

糖尿病、心臓病、アルツハイマー病を発見できる画期的な高精度検眼鏡を開発へ

眼の状態から全身疾患の病態を把握する「オキュロミクス(oculomics)」は、新たな分野として注目されている。インディアナ大学、ノースウェスタン大学、スタンフォード大学、マウントサイナイ・ニューヨーク眼耳病院からなる共…詳細を見る-

-

-

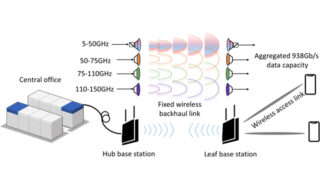

無線伝送で世界記録を樹立、5Gの約1万倍のデータ速度938Gbpsを達成 英UCL

英国のユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)は2024年10月16日、同大学の研究者らが無線伝送において新たな世界記録を樹立したと発表した。周波数5~150GHzの周波数帯域で、最大938Gbpsのデータ転送速度を…詳細を見る-

-

-

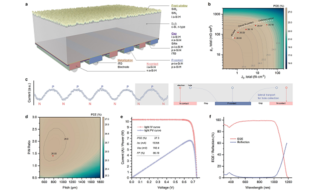

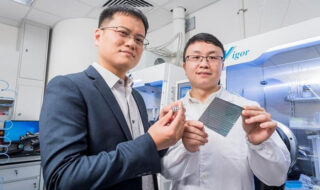

効率27.3%のシリコン太陽電池を開発 中国Longi

中国の太陽電池メーカーであるLongiが、ドイツのハーメルン太陽エネルギー研究所の認証を受けた、変換効率27.3%に達するシリコンのヘテロ接合バックコンタクト(HBC)太陽電池の詳細を発表した。中国の中山大学との共同研究…詳細を見る-

-

-

スペリオル湖の地下1500mに、膨大な天然の水素源がある可能性について発表 米ネブラスカ大学リンカーン校

アメリカのネブラスカ大学リンカーン校の研究チームは2024年10月15日、五大湖の1つであるスペリオル湖の地下を起点として、ミネソタ州やミシガン州などを通る地下1500m、長さ1930kmの内陸地溝帯「中央大陸リフト(M…詳細を見る-

-

-

2千時間の連続運転後も効率の95%を維持する、高効率ペロブスカイト太陽電池を開発

香港城市大学(CityUHK)とアメリカ国立再生可能エネルギー研究所の共同研究チームが、ペロブスカイト太陽電池の安定性と信頼性、効率を向上させ、商用化への可能性を高める製造技術を開発した。同研究成果は2024年10月10…詳細を見る-

-

-

史上最大となる4102万を超える桁の素数を発見――GPUとクラウドを利用した新しい手法を開発

未知のメルセンヌ素数を探索する有志によるプロジェクト「Great Internet Mersenne Prime Search(GIMPS)」は2024年10月21日、元NVIDIA社員のLuke Durant氏が410…詳細を見る-

-

-

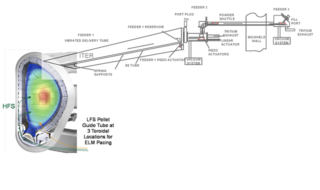

核融合炉にボロンを「食卓塩のように振りかけて」出力損失を止める研究

米国エネルギー省のプリンストンプラズマ物理研究所(PPPL)の研究チームが、ボロン粉末を炉内に噴射することで炉壁表面にボロンの堆積層を形成し、タングステン原子のスパッターを防止できる可能性を示す実験に成功した。コンピュー…詳細を見る-

-

-

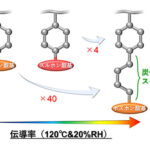

さまざまな動きを電力に変換する薄型フィルム――靴や走行中のタイヤを電源に

米レンセラー工科大学(RPI)の研究チームは2024年10月15日、圧縮したり振動にさらしたりすると電気を発生する「圧電材料」を開発したと発表した。応用例によっては、環境に優しい技術になる可能性がある。 研究チーム…詳細を見る-

-

-

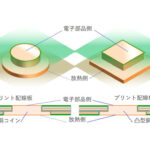

室内の空気を浄化してスマホなどの電子機器に給電できる、人工発電植物を開発

米ビンガムトン大学の研究者らは2024年10月4日、二酸化炭素を吸収し、酸素を放出して発電する「人工発電植物」を開発したと発表した。 調査によれば、屋内の空気中の二酸化炭素レベルは、屋外よりも大幅に高い場合が多く、…詳細を見る-

-

-

世界記録を50%上回る――ピーク出力100MW、平均出力550Wの超短パルスレーザーを開発

スイスのチューリッヒ工科大学の研究チームは2024年10月11日、ピーク出力100MW、平均出力550Wという、レーザー発振器としては史上最強の超短パルスレーザーを開発したと発表した。この技術では、レーザー材料として厚さ…詳細を見る-

-