タグ:東京大学

-

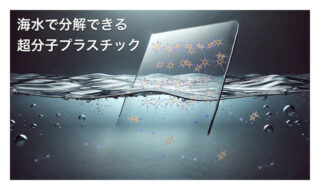

海水中で原料まで分解する超分子プラスチックを開発 理研など研究チーム

理化学研究所は2024年11月22日、東京大学などとの国際共同研究チームが、強靭(きょうじん)でありながら海水中などで容易に原料にまで分解し、生化学的に代謝される「超分子プラスチック」の開発に成功したと発表した。マイクロ…詳細を見る-

-

-

装置容量250Lの小型光格子時計を開発――社会基盤における光格子時計の実用化に寄与 東京大学、理化学研究所、島津製作所、日本電子

科学技術振興機構(JST)は2024年11月21日、東京大学と理化学研究所、島津製作所、日本電子の共同研究チームが、装置容量250Lの小型・堅牢な超高精度光格子時計を開発したと発表した。 光格子時計は原子時計の一種…詳細を見る-

-

-

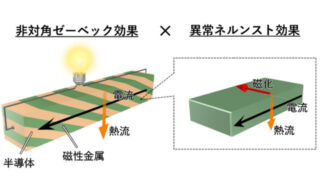

構造デザインで磁性材料の横型熱電変換性能を向上させる手法を開発 NIMSと東大

物質・材料研究機構(NIMS)と東京大学は2024年11月14日、磁性金属と半導体を交互に多数積層/接合して斜めに切断した複合材料を使うと、磁性材料特有の「横型」熱電効果を従来の材料に比べ、はるかに高い性能で利用できるこ…詳細を見る-

-

-

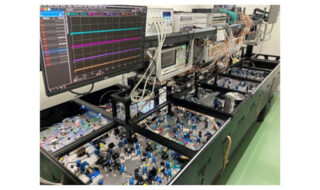

新方式の量子コンピューターの開発に成功 理化学研究所

理化学研究所は2024年11月8日、東京大学やNTTなどとの共同研究グループが、光波の振幅値を情報のキャリアとする新方式の量子コンピューターを開発したと発表した。クラウドと接続されており、共同研究契約を結ぶことで、他の企…詳細を見る-

-

-

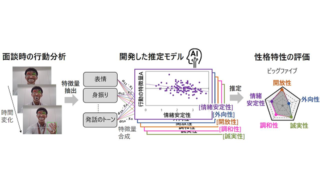

表情や身振りなどから性格特性を推定するAI技術を共同開発 日立製作所と東京大学

日立製作所は2024年10月28日、東京大学と共同で、面談時の表情や身振りなどの非言語情報から性格特性を推定するAI技術を開発したと発表した。 同技術は、心理学的に確立された性格特性の5因子モデル(ビッグファイブ)…詳細を見る-

-

-

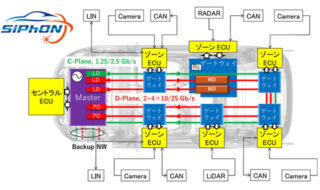

次世代車載光通信方式の実証研究で伝送実験に成功――シリコンフォトニクス素子を利用した車載光ネットワーク 慶応義塾大学ら

慶應義塾大学は2024年9月20日、東京大学や大阪大学、古河電気工業などと共同で、高度自動運転に必要な高信頼、低伝送遅延の車載光ネットワーク「SiPhON(Silicon Photonics-based in-vehic…詳細を見る-

-

-

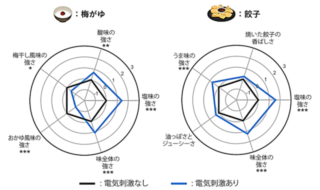

経皮電気刺激を用いて食品の味を調整する「電気調味料」を開発 味の素ら

味の素は2024年9月10日、東京大学およびお茶の水女子大学との共同研究グループが、経皮電気刺激を用いて食品の味を調整する「電気調味料」を開発したと発表した。 電気調味料とは、味の素が開発した下顎前部や首後部に微弱…詳細を見る-

-

-

生成AI大規模言語モデル「Tanuki-8×8B」を開発 東京大学 松尾・岩澤研究室

東京大学は2024年8月30日、経済産業省と新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が推進する生成AIの開発プロジェクト「GENIAC(Generative AI Accelerator Challenge)」で、…詳細を見る-

-

-

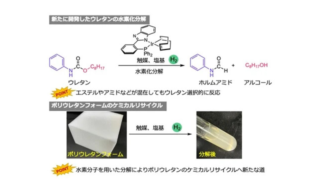

ポリウレタンを選択的に分解する触媒を開発 東京大学

東京大学は2024年8月9日、水素分子を用いてウレタンを選択的に分解できる触媒を開発したと発表した。従来の水素化分解では汎用性が高いカルボニル基まで分解されていたが、この触媒を使えば、カルボニル基を保持したままホルムアミ…詳細を見る-

-

-

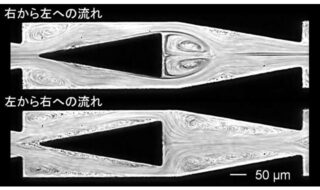

極めて短い時間で流れを制御することで、マイクロ渦の発生制御技術を確立 九州大学と東京大学

九州大学は2024年8月8日、同大学大学院工学府と東京大学の研究グループが、0.1ミリ秒という短い時間スケールで、渦の発生制御に成功したと発表した。マイクロ流体チップ中に組み込んだオンチップメンブレンポンプを用いて、50…詳細を見る-

-