タグ:Science Advances

-

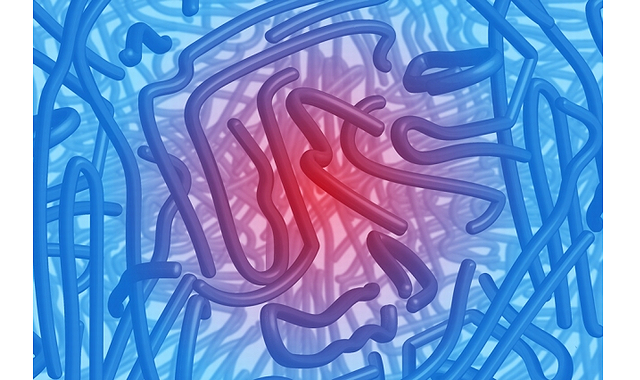

まるで魔法の絨毯――触媒反応で自律運動する2Dシートを開発

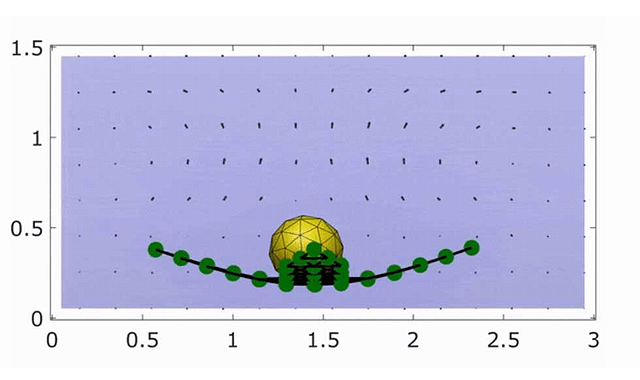

ピッツバーグ大学の研究チームが、反応性流体で満たされているマイクロチャンバー内で、触媒反応を利用することにより、自律的に移動し形状変化する2Dシートを設計した。まるでディズニー映画「アラジン」に出てくる「空飛ぶ魔法の絨毯…詳細を見る-

-

-

スーパーアロイの耐熱性を飛躍的に高める「階層的材料設計」

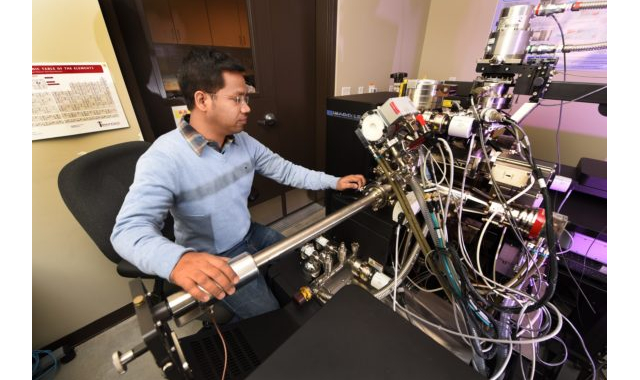

アイダホ国立研究所の研究チームが、耐熱性を向上し破断寿命を何千時間も延ばすことができる、Ni基スーパーアロイの画期的な製造方法を考案した。耐熱性確保の基本となるγ' 析出相の内部に、更に微細なγ相を分散させる、「階層的材…詳細を見る-

-

-

MIT、太陽光だけで効率的に氷を解かす手法を発表――飛行機や電線の着氷除去に有効

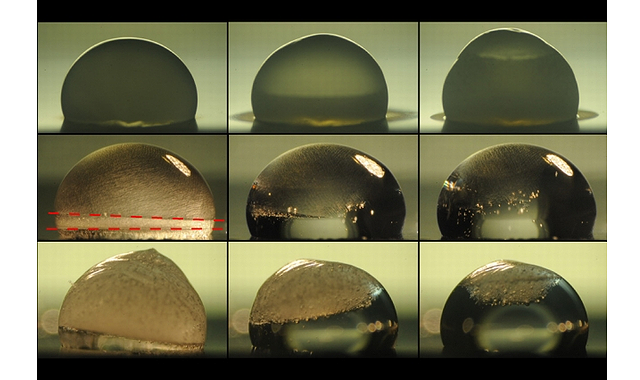

米マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームは、飛行機や電線などに付着する氷を化学薬品や電力を使わないで解かす方法を発表した。研究成果は、2018年8月31日付けの『Science Advances』に「Photot…詳細を見る-

-

-

皮膚に貼って音楽再生できる――伸縮性の高いナノ膜スピーカーを開発

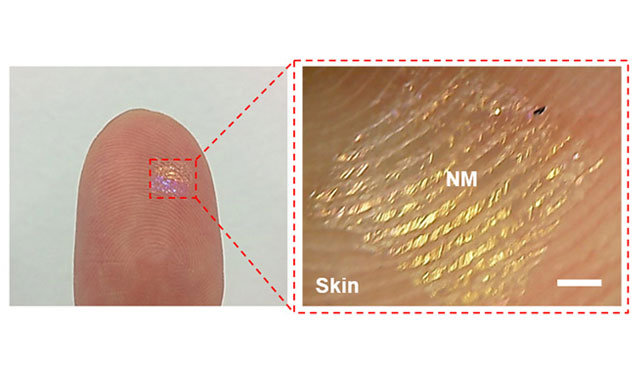

韓国蔚山科学技術大学(UNIST)の研究チームが、皮膚に貼りつくナノ膜スピーカーを開発した。銀のナノワイヤアレイをポリマーに組み込み、強度と柔軟性を備えた透明な導電性ナノ膜を作成したもので、研究結果は2018年8月3日の…詳細を見る-

-

-

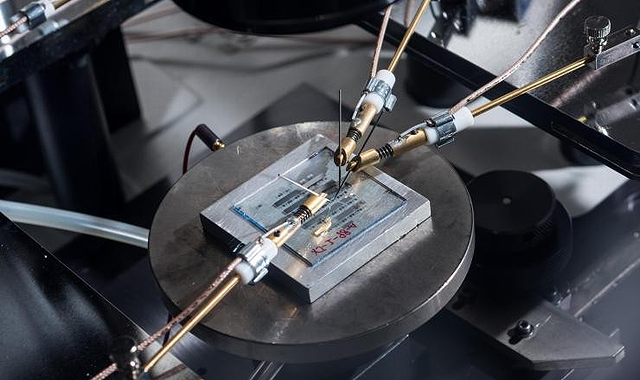

熱を電気に変換――MIT、超強力磁場を使い熱電効果を5倍に高める

MITの研究チームが、トポロジカル半金属に超強力磁場を付加することにより、熱電効果を著しく向上する手法を見出した。発電能力が低い従来の熱電材料と比較して、実に5倍も高効率で2倍のエネルギーを発電できる可能性がある。エンジ…詳細を見る-

-

-

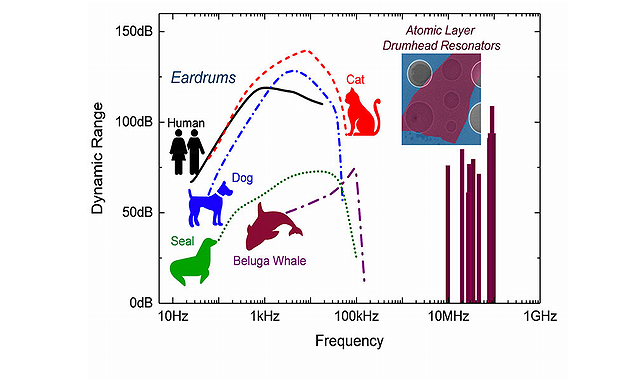

ネコやクジラ以上の聴力をナノスケールで実現――120MHzで110dBのダイナミックレンジをもつナノデバイス「Drumhead」

ケース・ウェスタン・リザーブ大学電気工学のPhilip Feng準教授らのグループが2018年3月30日、体積が人間の鼓膜の数10兆分の1、厚さ10万の1という「Drumhead(ドラムヘッド:ドラム打面の皮)」の開発に…詳細を見る-

-

-

プラスチックで放熱する――逆転の発想で電子機器の過熱を防ぐ熱伝導性ポリマーを開発

MITの研究チームが、従来のプラスチックの約10倍という高い熱伝導性を持つ熱伝導性ポリマーの開発に成功した。ラップトップやスマートフォンなどのプラスチックケースに使用すれば内部で発生する熱をより効果的に放散することができ…詳細を見る-

-

-

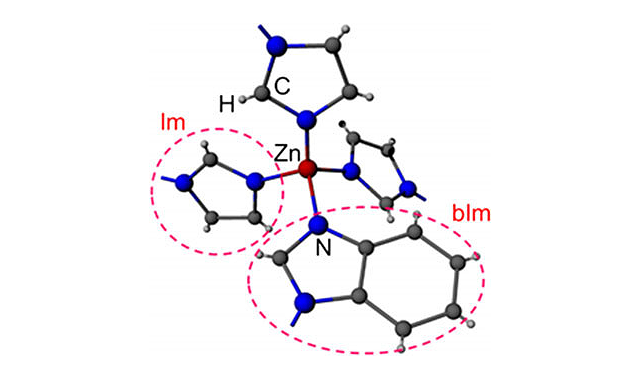

石英ガラスよりも優れた特性を示す金属有機ガラス「ZIF-62」を発明

ペンシルベニア州立大学材料工学科のJohn C Mauro教授らの研究グループが、金属と有機化合物をベースとした全く新しいガラスを開発したことを発表した。この研究成果は『Science Advances』に論文「A m…詳細を見る-

-

-

安定性の高い有機薄膜トランジスタの開発に成功――大型のフレキシブルデバイス製造に有望

米ジョージア工科大学電気電子工学科 Bernet Kippelen教授のグループは、フルオロポリマー(フッ素重合体)と2種類の金属酸化物層からなるナノラミネートから構成されるゲート誘電体を開発したと発表した。この新たなゲ…詳細を見る-

-

-

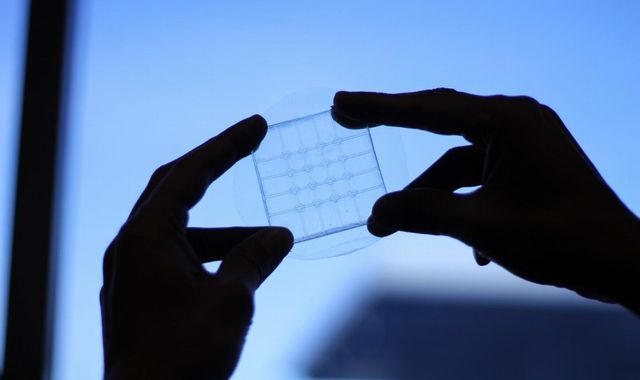

タッチスクリーンが折り曲げられるように? ブリティッシュコロンビア大、折りたためるタッチセンサを開発

カナダのブリティッシュコロンビア大学(UBC)の研究チームが、折り曲げたり、伸び縮みさせても機能する透明なタッチセンサを開発した。このセンサは電気伝導性の高いゲルをシリコン層にサンドイッチした構造で、曲げた状態でもスワイ…詳細を見る-

-