アーカイブ:2018年 5月

-

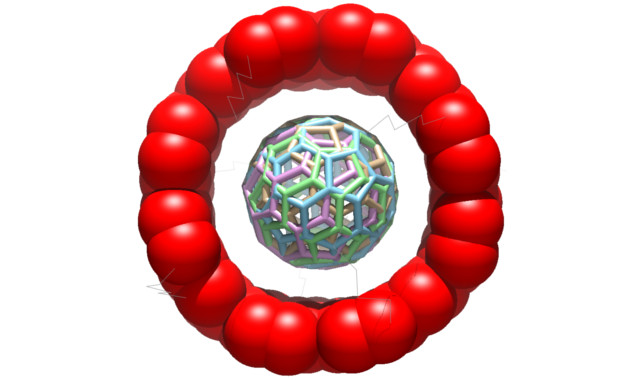

ナノサイズの分子ベアリングでは、ほぼ摩擦のない回転運動が可能であることを発見 東大

東京大学は2018年5月15日、ナノサイズの分子のベアリング(軸受)においては、ほとんど摩擦のない回転運動(慣性回転)が可能であることを発見したと発表した。回転速度の測定は固体試料で行われ、固体内での束縛があるのに加えて…詳細を見る-

-

-

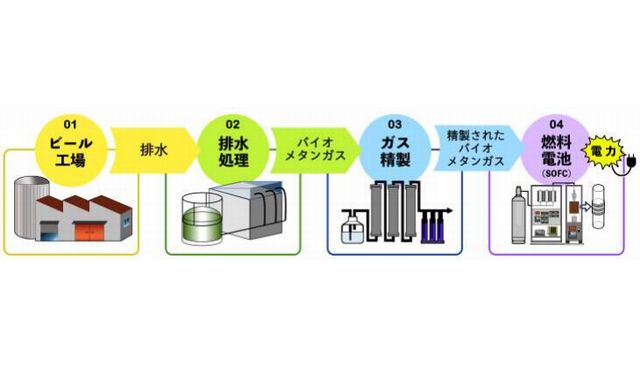

ビール工場の排水で発電――九州大とアサヒがバイオメタンガスを用いた長時間連続発電に成功

九州大学は2018年5月15日、アサヒグループホールディングス(以下、AGHD)との共同研究で、ビール工場の製造工程で生成される多量のバイオメタンガス(以下、バイオガス)を利用した固体酸化物形燃料電池(以下、SOFC)に…詳細を見る-

-

-

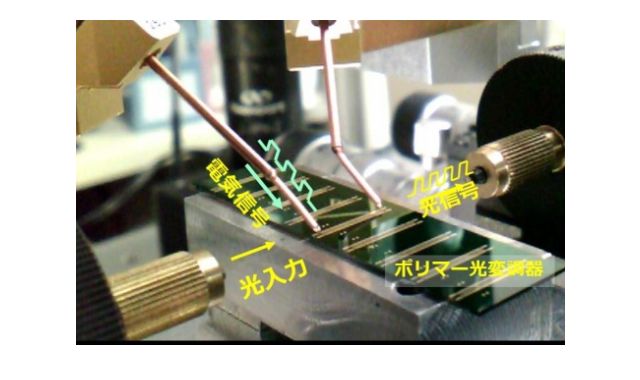

超高速伝送と省電力化に成功――電気光学ポリマーを用いた光変調器を開発 九州大など

九州大学は2018年5月15日、日産化学工業と共同で優れた電気光学特性と熱安定性を持つポリマーの開発を、アダマンド並木精密宝石と共同で超高速光変調器のモジュール開発をそれぞれ進め、従来の無機系光変調器では到達困難な光デー…詳細を見る-

-

-

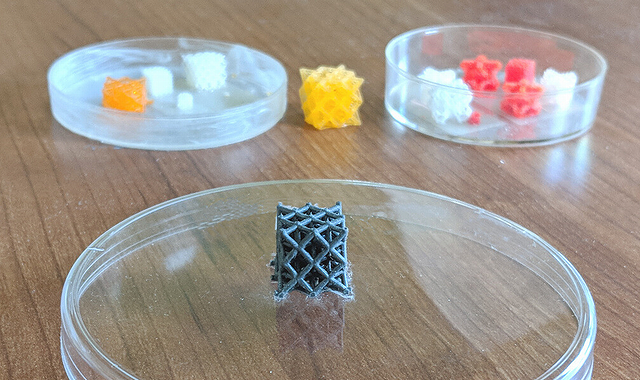

磁場で音を制御する――3Dプリント製アクティブメタマテリアルを開発

南カルフォルニア大学土木環境工学科のQiming Wang准教授らのグループが2018年4月11日、磁場を使って遠隔でオン/オフできる3Dプリント製音響メタマテリアルを開発したと発表した。ノイズキャンセラーや振動抑制装置…詳細を見る-

-

-

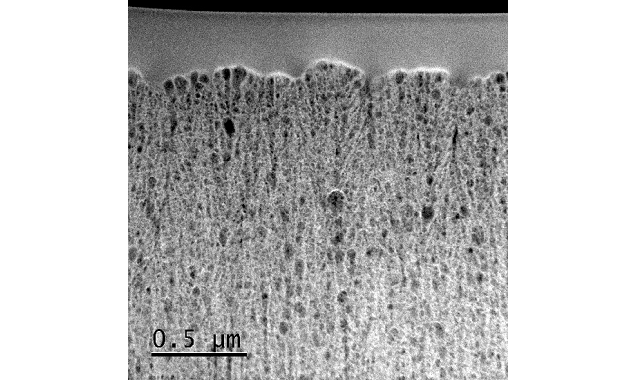

NIMS、全固体電池向けシリコン負極の高容量、安定動作に成功――電気自動車の航続距離大幅延伸に期待

物質・材料研究機構は2018年5月14日、ナノ多孔構造を導入したアモルファスシリコン負極膜が高容量で安定動作することを発見したと発表した。 シリコンは、従来の黒鉛負極と比較して重量容量密度で約11倍、体積容量密度で…詳細を見る-

-

-

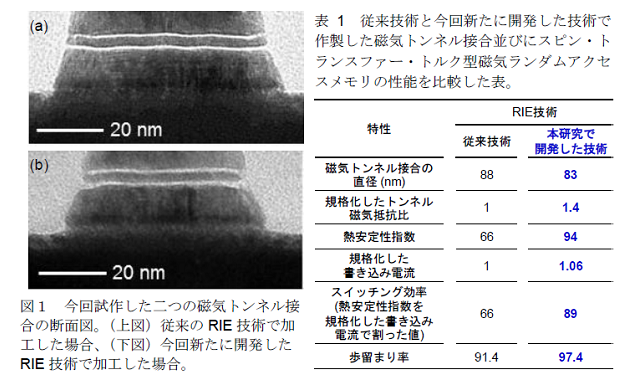

STT-MRAMの高性能化と高歩留まりを両立させる技術を開発 東北大と東京エレクトロン

東北大学は2018年5月14日、東京エレクトロンと共同で、反応性イオンエッチングプロセスの開発によるスピントランスファートルク型磁気ランダムアクセスメモリーの高性能化と歩留まり率向上の両立に成功したと発表した。同大学によ…詳細を見る-

-

-

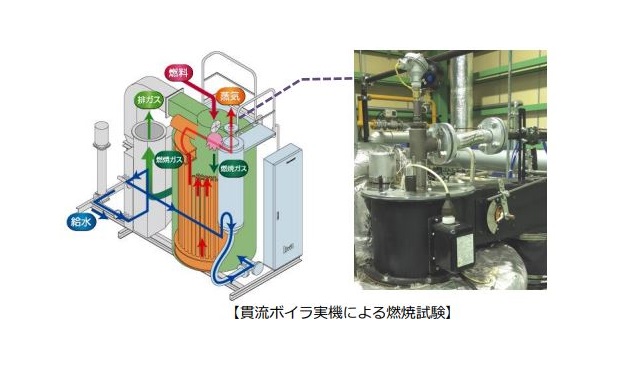

川重冷熱工業ら、低NOx排出のドライ式水素専焼バーナーを開発

川重冷熱工業は2018年5月14日、川崎重工と共同でNOx排出を抑えたドライ式低NOx水素専焼バーナーを開発したと発表した。同社によるとNOx排出値は世界最小レベルだという。 水素は燃焼時にCO2を排出しないが、火…詳細を見る-

-

-

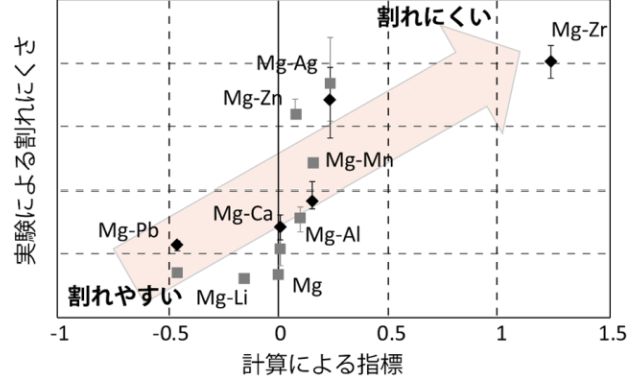

原子力機構、電子状態計算による合金設計手法を開発――割れにくいマグネシウム合金開発へ貢献

日本原子力研究開発機構は2018年5月11日、大型計算機「ICE X」(アイス エックス)を用いた電子状態計算により、合金の「割れにくさ」を向上させる元素を探索する手法を開発したと発表した。 マグネシウム合金は、延…詳細を見る-

-

-

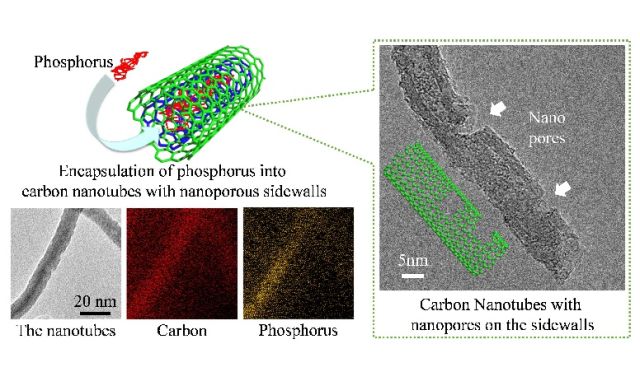

豊橋技科大、カーボンナノチューブの内部孔に赤リンを詰めたリチウムイオン電池電極を開発――現行の電極に比べ電池容量が2倍

豊橋技術科学大学は2018年5月11日、側壁に孔を開けたカーボンナノチューブ(CNT)の中空孔に赤リンを詰め込んだ高容量リチウムイオン電池(LIB)電極を開発したと発表した。その電池容量は、現行のLIB電極材料のグラファ…詳細を見る-

-

-

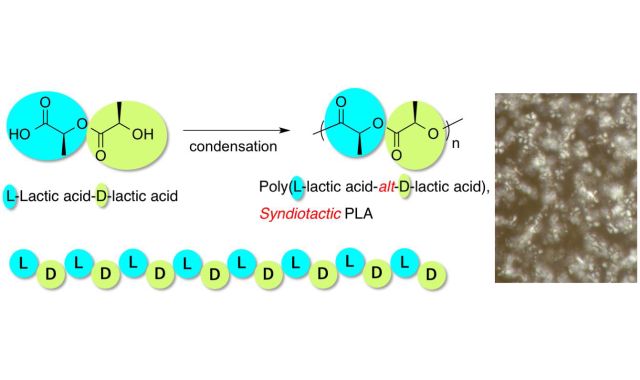

豊橋技科大、交互配列を有するポリ乳酸合成法を開発――他のモノマーからなるポリエステルにも転用可能

豊橋技術科学大学は2018年5月11日、「シンジオタクチック型」ポリ乳酸の合成法を開発したと発表した。 ポリ乳酸は、トウモロコシやジャガイモ由来のデンプンなど、再生可能資源からの生産が可能なポリエステルだ。また、代…詳細を見る-

-