アーカイブ:2018年 5月

-

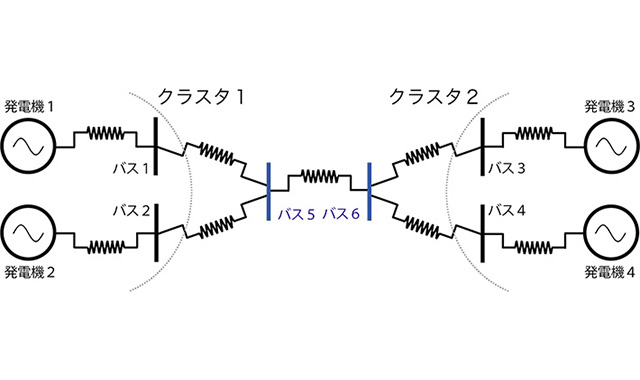

ネットワークの対称性が発電機群を同期させる――電力ネットワークの同期現象を理論解明 東工大

東京工業大学は2018年5月2日、電力ネットワークのモデリングや解析、制御に関する一連の研究成果をグラフ理論により検討し、ネットワーク結合された発電機群の同期を実現するための基本原理を明らかにしたと発表した。ネットワーク…詳細を見る-

-

-

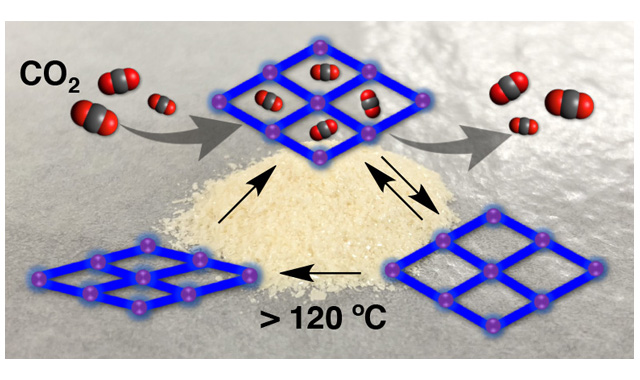

ガスを吸って形状を記憶する柔らかい多孔質結晶を開発――新素材への応用に期待 京大

京都大学は2018年5月2日、同大学の研究グループが、アイルランドおよび米国の研究グループと共同で、二酸化炭素や一酸化炭素を吸収して形を変え、さらにその形状を記憶する柔らかい多孔質結晶の開発に成功したと発表した。さまざま…詳細を見る-

-

-

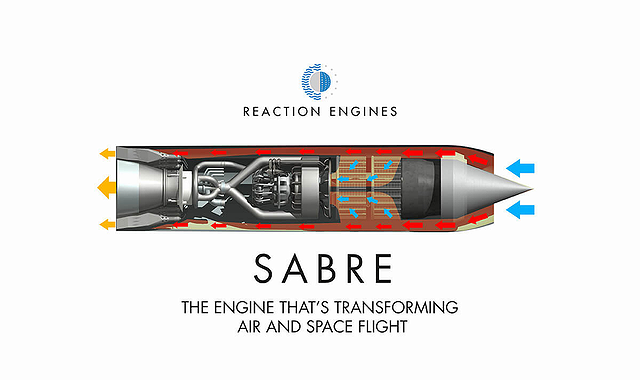

ロールスロイスとボーイング、リアクション・エンジンズに出資

イギリスのリアクション・エンジンズが2018年4月12日、ロールスロイスとボーイングから2650万ポンド(約40億円)の資金を調達したと発表した。リアクション・エンジンズは今回の投資ラウンドで調達した資金を、ジェットエン…詳細を見る-

-

-

五月病になりやすい人の特徴は――「20代」「まじめ」「残業時間が長い」「成果主義の職場」は要注意!?

昨日掲載した「五月病のホント」を解説した記事で、21.0%もの会社員が「五月病になったことがある」ことをご紹介した。 藤美クリニック(東京都・港区)の加藤由美子医師によると、「五月病の原因はさまざま」。パーソナリテ…詳細を見る-

-

-

「五月病は新人だけの症状」ではなかった――5人に1人が経験し、2人に1人以上が知らなかった五月病のホント[医師解説]

2018年も5月に入り、ゴールデンウィークも終わろうとしている。週明けに出社することを想像し、「何となく気怠いから出社したくない……」と感じ始めている人も、少なからずいるだろう。 中には、「ひょっとしたら五月病なの…詳細を見る-

-

-

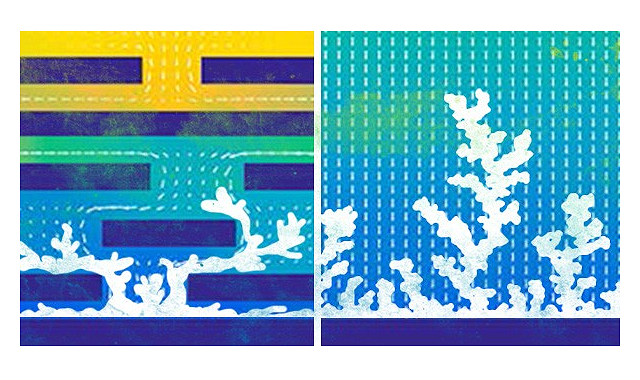

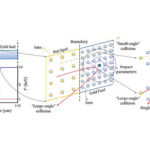

リチウムイオン電池より数倍高性能――金属リチウム二次電池の実用化を目指す技術開発

デラウェア大学を中心とした国際研究チームが、金属リチウムを電極として利用する際の、より安全で効率的な技術を考案した。高いエネルギー密度が達成できる金属リチウム二次電池の実用化に関して、ボトルネックとなっている金属リチウム…詳細を見る-

-

-

「ジュラシック・ワールド」がヒントに――赤外線暗視スコープでも不可視な材料を開発

カリフォルニア大学アーバイン校の研究グループは2018年3月、赤外線暗視装置で見たときに不可視になる材料を開発したと発表した。 引き伸ばしたり電気的な刺激を与えたりすると、同材料の表面は瞬時に滑らかになるか、逆にし…詳細を見る-

-

-

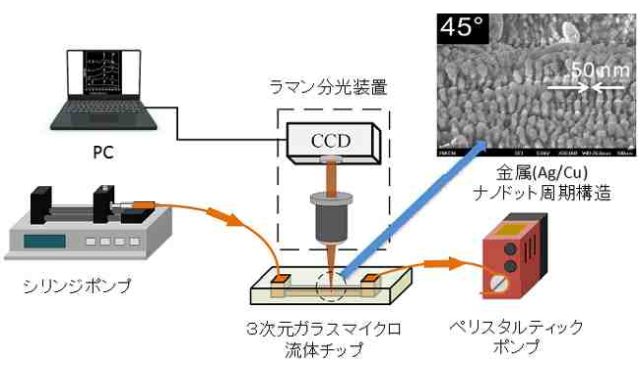

理研、ごく微量の有害物質をリアルタイム検出できるSERSセンサーを開発

理化学研究所は2018年5月1日、全フェムト秒レーザー加工技術を利用して、ごく微量の有害物質をリアルタイムで検出できる「3次元マイクロ流体表面増強ラマン散乱(SERS)センサー」を開発したと発表した。 表面増強ラマ…詳細を見る-

-

-

自動車業界と化学業界、職場としての違い――製品と材料、重視するのはどちらか[クルマ技術の今]

~ 自動車業界の技術トレンドを各分野から見る ~ 本記事は、エンジニア専門の人材紹介会社メイテックネクストのキャリアコンサルタント・甲斐 由美氏への取材記事です。自動車業界の技術やキャリアのトレンドについて…詳細を見る-

-

-

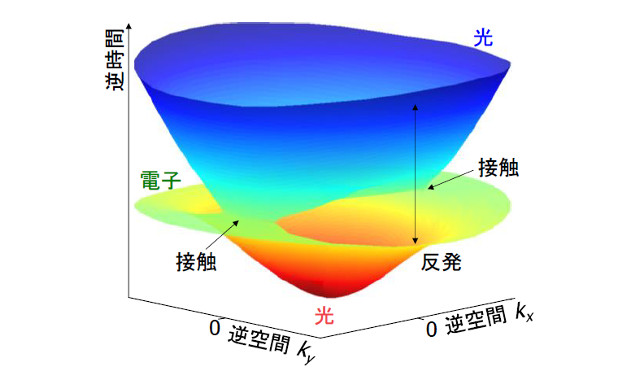

逆時空間での光と電子の接触、反発を観測――量子コンピューターのノイズ問題解消に道 阪大

大阪大学は2018年5月1日、カーボンナノチューブを綺麗に敷き詰めて光を鏡で閉じ込めることで、逆時空間における光と電子の接触や反発を観測したと発表した。この観測を発展させることで、ノイズの影響を受けない光の粒を制御する技…詳細を見る-

-