タグ:白金

-

ギ酸から直接水素を得るサステナブルな水素製造プロセス――高い光触媒効果を持つ二次元超結晶を開発

ドイツのルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン(LMU)の研究チームが、極めて高い光触媒効果を持つ、金と白金のナノ粒子から構成される二次元バイメタル超結晶を作成し、太陽光を利用してギ酸を分解し、グリーンな水素を効率良…詳細を見る-

-

-

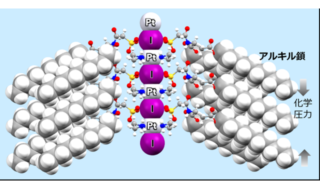

光スイッチなどへの応用が可能な、一次元鎖白金三価錯体の合成に成功 東北大学

東北大学は2023年11月27日、光スイッチなどへの応用が可能な白金による一次元鎖三価錯体の合成に成功したと発表した。 一次元鎖ハロゲン架橋白金系金属錯体は、化学構造や結晶構造によって、光物性などのさまざまな物性を…詳細を見る-

-

-

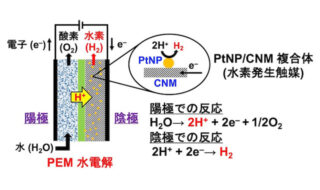

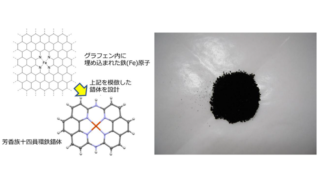

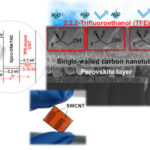

白金/炭素ナノマテリアル複合体による水素発生触媒を開発――高価な白金の使用量を大幅に削減 理化学研究所

理化学研究所は2023年8月21日、同研究所の研究グループが、白金/炭素ナノマテリアル複合体による水素発生触媒を開発したと発表した。 水素は、エネルギーとして使用した際に二酸化炭素を生じないため、次世代のクリーンエ…詳細を見る-

-

-

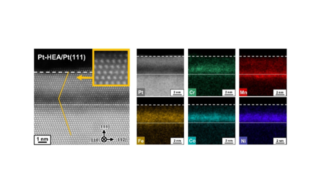

ハイエントロピー合金で電極触媒性能の飛躍的向上に成功 東北大学

東北大学は2023年7月28日、燃料電池の電極触媒材料としてハイエントロピー合金を用いることで、性能を飛躍的に向上させることに成功したと発表した。高性能な自動車用燃料電池触媒の開発につながることが期待され、研究成果は7月…詳細を見る-

-

-

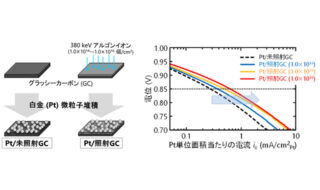

新手法により、燃料電池触媒の酸素還元反応活性を2倍以上向上 量研、東大、原子力機構

量子科学技術研究開発機構(量研)量子ビーム科学部門高崎量子応用研究所 プロジェクトリーダーの八巻徹也次長らの研究グループは2022年3月31日、東京大学、日本原子力研究開発機構とともに、イオンビーム照射した炭素材料に白金…詳細を見る-

-

-

白金不使用の燃料電池向け触媒材料を開発――酸素還元触媒活性と安定性を同時に発揮 熊本大学ら

熊本大学は2021年10月4日、東京工業大学、静岡大学、旭化成と共同で、白金を使用しない燃料電池向け触媒材料の開発に成功したと発表した。 水素と酸素を化学反応させて発電する燃料電池を搭載した燃料電池自動車は、走行時…詳細を見る-

-

-

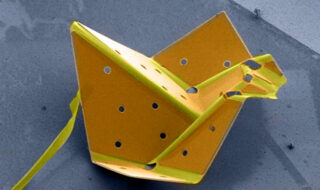

ナノテクノロジーで作られた世界最小の「折り紙の鳥」――幅60μmの形状記憶アクチュエータ

米コーネル大学は、原子レベルの薄さの2次元材料を、3次元形状に折りたたむことができるミクロンサイズの形状記憶アクチュエータを開発したと発表した。この研究は、2021年3月17日付で『Science Robotics』(2…詳細を見る-

-

-

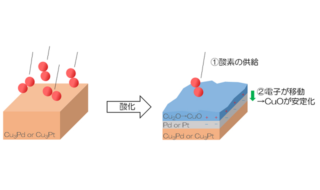

合金表面が酸化する過程の解明と酸化抑制に成功――酸化に強い材料や安価な触媒の開発に期待 日本原子力研究開発機構と大阪大学

日本原子力研究開発機構は2021年2月19日、大阪大学と共同で、合金表面が酸化してさびる過程の解明と酸化抑制に成功したと発表した。 同機構によると、腐食に強い材料の開発は材料科学分野において重要な目標の1つだ。今回…詳細を見る-

-

-

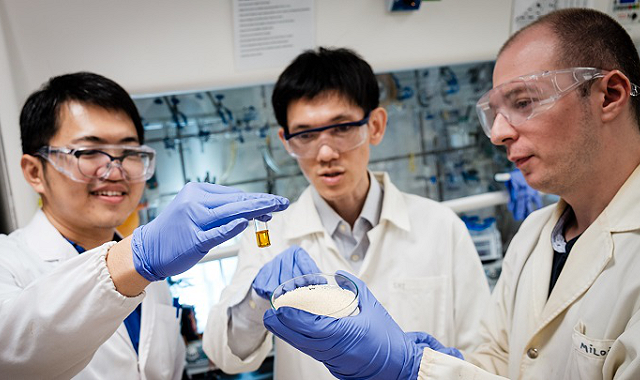

太陽光で廃プラスチックを燃料に変える――低コストで環境に優しい光触媒を開発

南洋理工大学(NTUシンガポール)は、太陽光を利用して、廃プラスチックを有用性の高い化学物質に変える手法を発明した。非生分解性のポリエチレンなども、ギ酸やギ酸メチルといった燃料や化学工業原料に作り変えることができるという…詳細を見る-

-

-

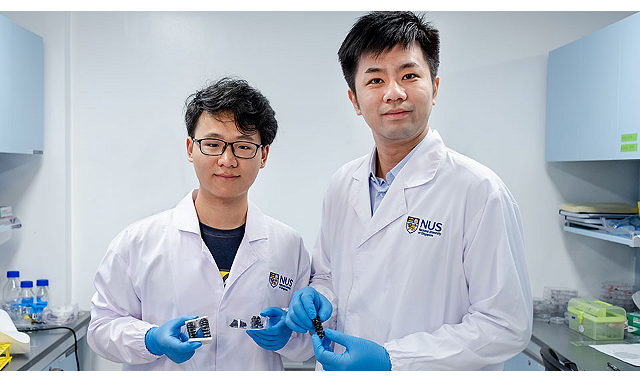

ソフトロボット向けに金属系新材料を開発――耐熱環境下での活用に期待

シンガポール国立大学(NUS)の研究チームは、柔軟な折り紙ロボットの材料となる金属系新材料の製造方法を開発した。白金などの金属と燃やした紙を組み合わせることで、紙の持つ軽量性や折り畳み性を維持したまま、導電性や耐熱性など…詳細を見る-

-