タグ:筑波大学

-

インクジェットプリンターで作成できる液滴レーザーディスプレイを開発 筑波大学、産総研

筑波大学は2024年12月19日、産業技術総合研究所、科学技術振興機構と共同で、インクジェットプリンターでレーザー発光する液滴を吐出させ、高速かつ大量にレーザー光源を作成する手法を発表した。この液滴に電場を加えることで発…詳細を見る-

-

-

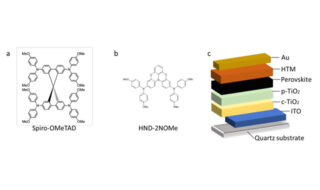

ペロブスカイト太陽電池に使われる低コスト材料の性能低下の原因を解明 筑波大

筑波大学は2024年10月24日、ペロブスカイト太陽電池に使われる低コスト材料HND-2NOMeの内部状態を、電子スピン共鳴でミクロな視点から調べ、局所的な電荷移動度は高いのに反してデバイス性能が低くなる理由を解明したと…詳細を見る-

-

-

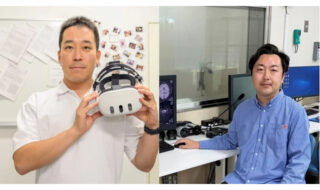

VRを用いた運動が気分や実行機能を高めることを確認 新潟医療福祉大・筑波大

新潟医療福祉大学と筑波大学は2024年10月18日、仮想現実環境(VR)と自転車運動の組み合わせが、自転車運動のみの場合よりも実行機能と気分を高め、運動時の気分の高まりが実行機能向上効果と関係することを明らかにしたと発表…詳細を見る-

-

-

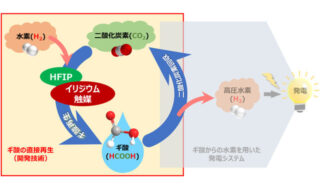

水素製造時にギ酸を直接再生する技術を開発 産総研

産業技術総合研究所(産総研)は2024年9月27日、筑波大学と共同で二酸化炭素と水素から高効率で直接ギ酸を合成する技術を開発したと発表した。この技術を使えば、ギ酸を用いて二酸化炭素を放出しない水素貯蔵/製造システムを構築…詳細を見る-

-

-

遠隔火花放電による汎用プラスチックの合成方法を開発 筑波大

筑波大学は2024年8月1日、テスラコイル(高電圧/高周波発生装置)からの遠隔火花放電を用いて、触媒や重合開始剤を使わずにポリスチレンなどの汎用高分子(プラスチック)を合成する方法を開発したと発表した。従来のプラスチック…詳細を見る-

-

-

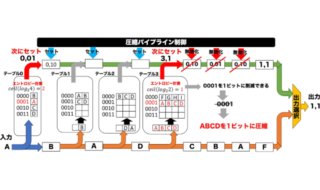

流れるデータをリアルタイムに圧縮、解凍する新技術を開発 筑波大

筑波大学は2024年7月19日、映像などの無限に流れるデータをリアルタイムで自動的に圧縮し、その後、完全に復元(解凍)できる新技術を開発したと発表した。従来の技術より10~30%圧縮率が高く、IoTやクラウドなどに用いれ…詳細を見る-

-

-

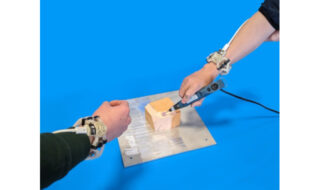

触覚を遠隔デバイスに伝える技術を開発 産総研など研究グループ

産業技術総合研究所は2024年3月8日、東北大学や筑波大学、東北大学発AIスタートアップのAdansonsと共同で、極薄ハプティックMEMSによるハプティックデバイスを活用した、「双方向リモート触覚伝達システム」を開発し…詳細を見る-

-

-

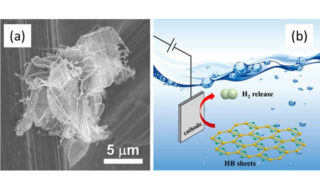

ホウ化水素シートから低電位で水素を放出する手法を開発――水素貯蔵/放出材料としての応用に期待 東京工業大ら

東京工業大学は2024年2月9日、同大学物質理工学院と大阪大学、筑波大学の研究グループが、二次元ナノ材料であるホウ化水素シートから、常温/常圧の状態で電気エネルギーのみで水素を放出する手法を開発したと発表した。水素は二酸…詳細を見る-

-

-

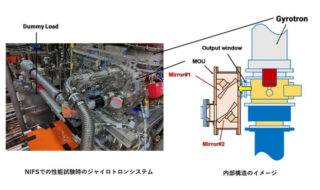

核融合炉向け低周波数ジャイロトロンシステムで、3秒間の1MW級での出力を達成 京都フュージョニアリングら

京都フュージョニアリングは2024年1月12日、大型核融合炉向けの35GHz低周波数ジャイロトロンシステムの性能試験において、3秒間の1MW級での出力に成功したと発表した。今回の結果は、同社の他に核融合科学研究所(NIF…詳細を見る-

-

-

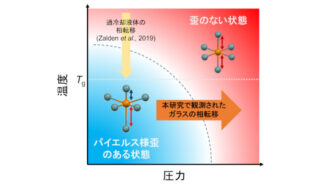

圧力によるガラス相転移の仕組み解明 相変化メモリの高度化に期待 筑波大など

筑波大学は2023年12月7日、理化学研究所などとの研究グループが、大型放射光施設SPring-8の測定装置などを使って、圧力の変化でガラスの性質が大きく変化する相転移という現象の仕組みを解明したと発表した。相変化メモリ…詳細を見る-

-