タグ:日本原子力研究開発機構

-

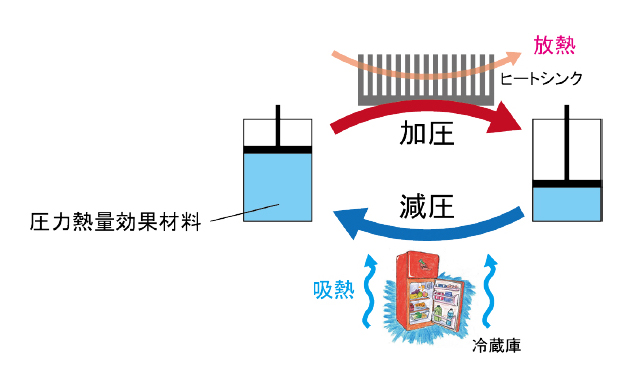

柔粘性結晶に従来の個体冷媒の約10倍に及ぶ圧力熱量効果――蒸気圧縮方式に代わる冷却技術への活用なるか

中国科学院は2019年3月29日、従来の固体冷媒の10倍となる発熱や吸熱を起こす圧力熱量効果が柔粘性結晶にあり、蒸気圧縮方式に代わる冷却技術としての活用が期待できることを、日本原子力研究開発機構のJ-PARCセンターなど…詳細を見る-

-

-

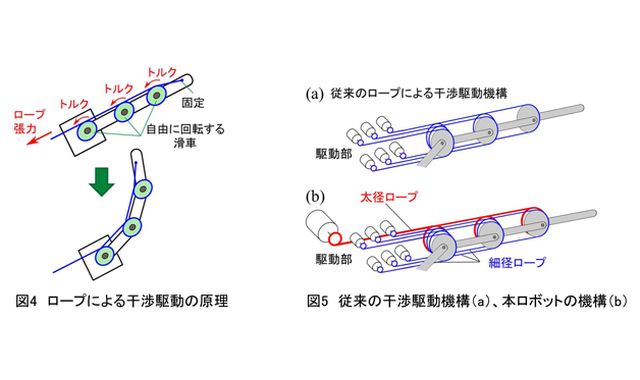

世界最長10mの超長尺多関節ロボットアームで水平方向10kg保持を達成――高強度化学繊維ロープによる新たな多関節駆動機構を開発 NEDOと東工大

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と東京工業大学(東工大)は2019年3月13日、開発した全長10mの超長尺多関節ロボットアームで、10kgの物体を水平方向に保持できることを実証したと発表した。 老朽化…詳細を見る-

-

-

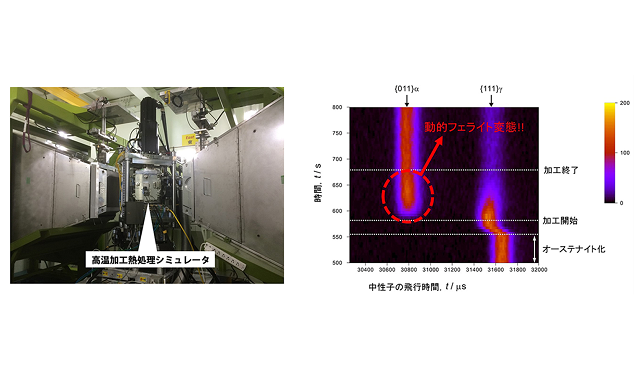

鉄鋼材料の高温加熱処理過程を「その場中性子回析」により直接解析することに成功――経験則に依存する加工熱処理の理論的な発展に貢献 京大など

京都大学は2019年2月18日、韓国嶺南大学、米コロラド鉱山大学、日本原子力研究開発機構と共同で、「その場中性子回析」による鉄鋼材料の高温加熱処理の直接解析に成功したと発表した。 一般的に構造材料は、強度と延性を両…詳細を見る-

-

-

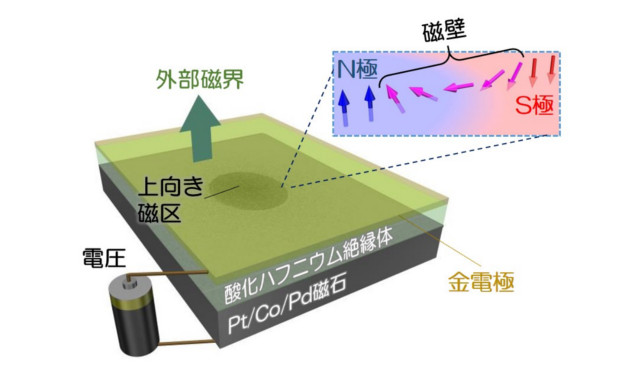

高速な磁壁移動を電界効果で制御することに成功――磁気メモリーデバイスの高性能化に道 東京大学など

東京大学、電気通信大学、日本原子力研究開発機構(JAEA)は2018年12月22日、絶縁体を介して磁石に電圧を加える「電界効果」という手法を用いて、秒速100メートルを超える高速な磁気の壁(磁壁: N極とS極の境界)の運…詳細を見る-

-

-

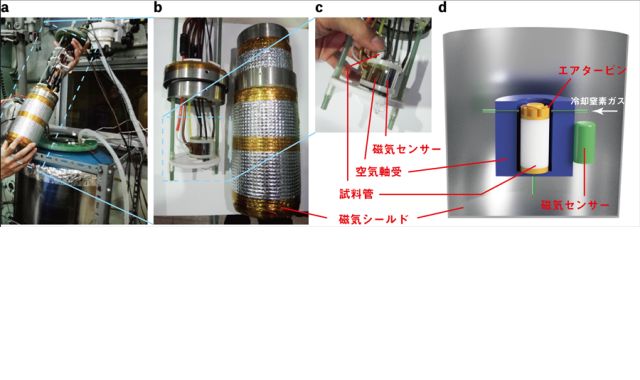

原子力機構ら、角運動量の温度変化を観測できる汎用性の高い角運動量測定装置を開発――高速磁気デバイスの材料探索に貢献

日本原子力研究開発機構(原子力機構)と理化学研究所(理研)は2018年8月31日、磁気の原因となる電子の回転運動(角運動量)を観測する高速回転装置を開発したと発表した。 磁石の磁気は、内部の電子の自転や公転による角…詳細を見る-

-

-

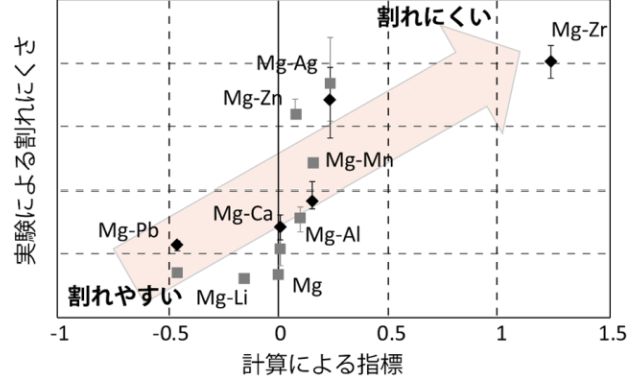

原子力機構、電子状態計算による合金設計手法を開発――割れにくいマグネシウム合金開発へ貢献

日本原子力研究開発機構は2018年5月11日、大型計算機「ICE X」(アイス エックス)を用いた電子状態計算により、合金の「割れにくさ」を向上させる元素を探索する手法を開発したと発表した。 マグネシウム合金は、延…詳細を見る-

-

-

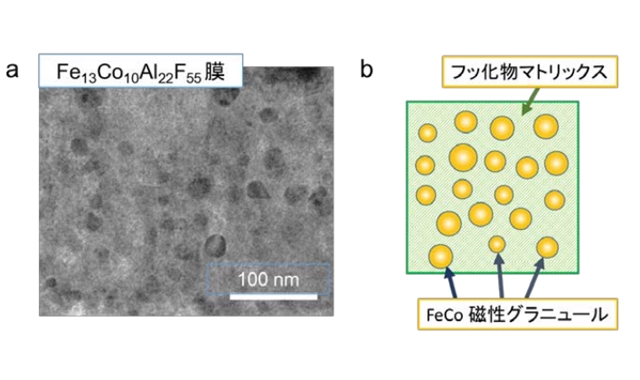

45年ぶりに新たな磁気光学材料を発見――東北大など、従来の40倍の巨大ファラデー効果を示す薄膜材料の開発に成功

電磁材料研究所、東北大学、日本原子力研究開発機構の研究グループは2018年3月29日、45年ぶりとなる新たな磁気光学材料の開発に成功したと発表した。開発した材料は、光通信に用いられる波長(1550nm)の光に対して、実用…詳細を見る-

-

-

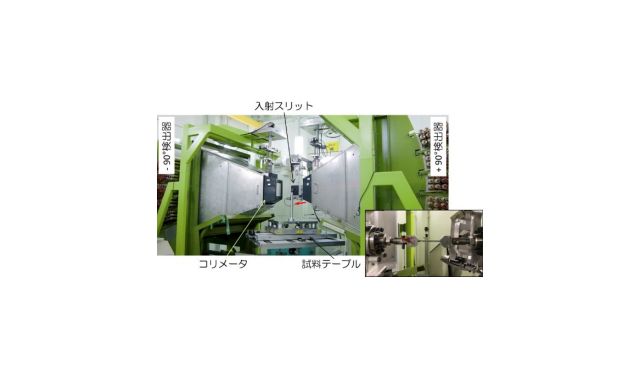

TRIP鋼が高強度な理由を中性子回析測定により解明――車の衝突安全性向上や軽量化に期待

高エネルギー加速器研究機構は2018年2月26日、日本原子力研究開発機構、J-PARCセンター、兵庫県立大学、総合科学研究機構、京都大学が共同で、自動車などの構造部材などに用いられている「TRIP鋼」が高強度である理由を…詳細を見る-

-

-

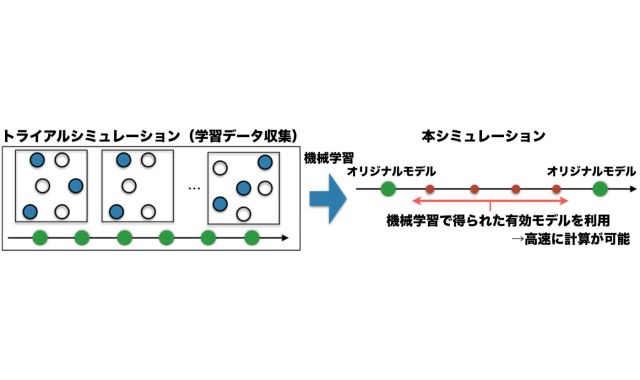

量子シミュレーションを劇的に高速化――原子力機構とMIT、自ら学習し複雑な現象の本質を抽出するモンテカルロ法を開発

日本原子力研究開発機構(原子力機構)は2018年1月26日、マサチューセッツ工科大学(MIT)と共同で、機械学習によって複雑な現象からその本質だけを抽出する自己学習モンテカルロ法の開発に成功し、量子シミュレーションの高速…詳細を見る-

-

-

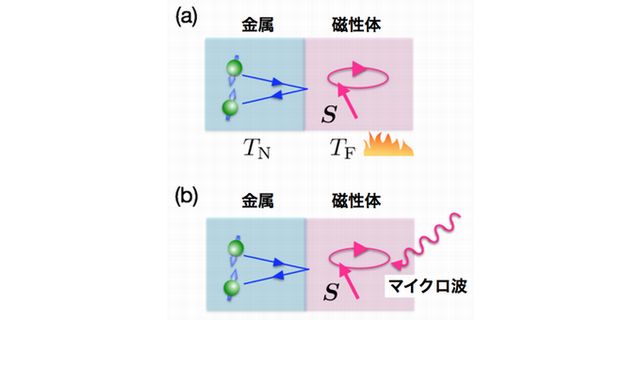

東北大など、スピン流生成に伴う発熱量を決定する理論的手法を発見

東北大学は2018年1月16日、日本原子力研究開発機構、東京大学と共同で、電子のスピン流生成に伴って発生する試料の熱量を、スピン流雑音測定から決定する手法を発見したと発表した。 磁気の流れであるスピン流は、電荷の流…詳細を見る-

-