タグ:日本原子力研究開発機構

-

生体骨に近い特性を持つ新規のCoCr系生体用金属材料を開発 東北大学ら

東北大学大学院工学研究科の許皛助教らの研究グループは2022年5月19日、同大金属材料研究所、日本原子力研究開発機構、J‐PARCセンター、チェコ科学アカデミーと共同で、骨との高い力学的親和性と耐摩耗性を両立させた新規の…詳細を見る-

-

-

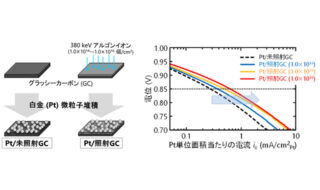

新手法により、燃料電池触媒の酸素還元反応活性を2倍以上向上 量研、東大、原子力機構

量子科学技術研究開発機構(量研)量子ビーム科学部門高崎量子応用研究所 プロジェクトリーダーの八巻徹也次長らの研究グループは2022年3月31日、東京大学、日本原子力研究開発機構とともに、イオンビーム照射した炭素材料に白金…詳細を見る-

-

-

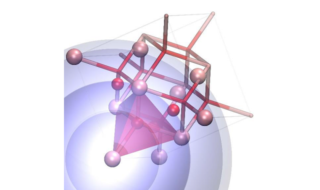

材料の元素種情報からミクロ構造解析できる高ノイズ耐性の新解析法を開発 熊本大学ら

熊本大学は2021年12月10日、東京工業大学らと共同で、材料の元素種の情報だけで原子間の距離を正しく解析し、材料のミクロ構造を解析する、ノイズ耐性の高い新たな解析法を開発したと発表した。 デバイス材料のミクロ構造…詳細を見る-

-

-

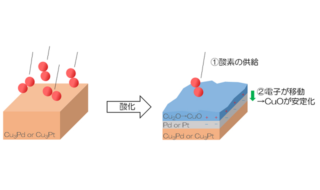

合金表面が酸化する過程の解明と酸化抑制に成功――酸化に強い材料や安価な触媒の開発に期待 日本原子力研究開発機構と大阪大学

日本原子力研究開発機構は2021年2月19日、大阪大学と共同で、合金表面が酸化してさびる過程の解明と酸化抑制に成功したと発表した。 同機構によると、腐食に強い材料の開発は材料科学分野において重要な目標の1つだ。今回…詳細を見る-

-

-

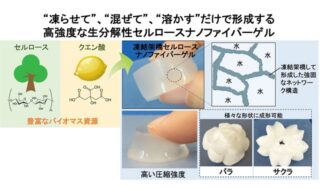

高い強度と成型性を持つ新しい生分解性ゲル材料を開発――凍らせて、混ぜて、溶かすだけ

日本原子力研究開発機構は2020年10月30日、東京都立産業技術研究センターや東京大学と共同で、中性子線を利用して明らかにした高分子-水の構造研究に関する知見を活かして、セルロースナノファイバーとクエン酸、そして水から構…詳細を見る-

-

-

物理学の未解決問題に道、超流動ヘリウム中の流れの可視化へ

名古屋大学は2020年4月10日、日本原子力研究開発機構、高エネルギー加速器研究機構、中性子科学センター、京都大学と共同で、可搬型の小型計測装置を開発し、超流動4Heに中性子ビームを照射することによって生成された4He2…詳細を見る-

-

-

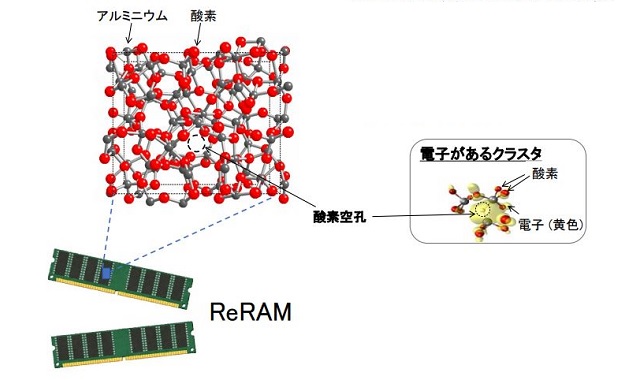

アルミでコンピューターメモリーを省電力化する――アルミ酸化膜を用いた新しい不揮発メモリーの動作メカニズムを解明 日本原子力研究開発機構

日本原子力研究開発機構は2019年11月14日、物質・材料研究機構、高エネルギー加速器研究機構と共同で、次世代不揮発メモリーの材料として期待されるアモルファスアルミ酸化膜において、半導体メモリーの全く新しい動作メカニズム…詳細を見る-

-

-

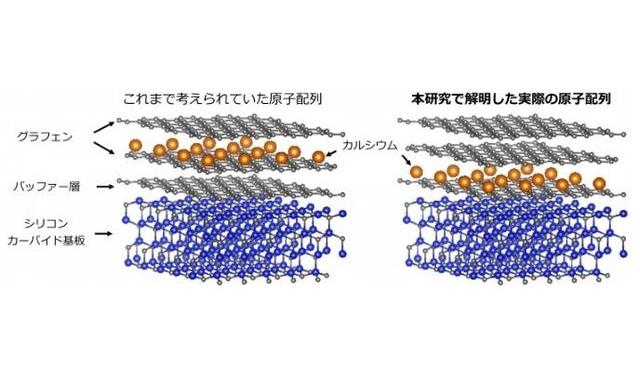

グラフェン超伝導材料の原子配列を解明――薄くて柔らかい、原子スケールの2次元超伝導材料の開発に新たな道 東大ら

東京大学、早稲田大学、日本原子力研究開発機構、高エネルギー加速器研究機構の研究グループは2019年11月14日、これまで未解決だった超伝導を示す炭素原子層物質グラフェンとカルシウムの2次元化合物の原子配列を「全反射高速陽…詳細を見る-

-

-

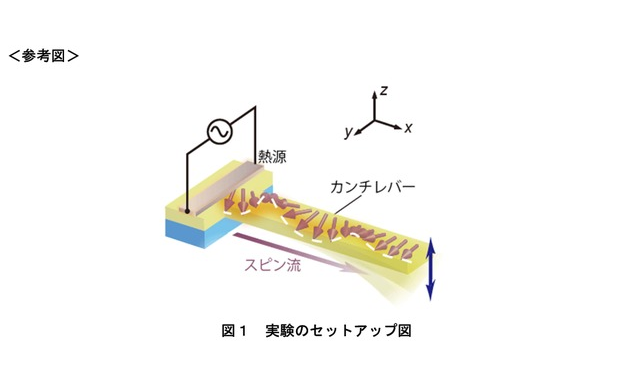

スピン流が機械的な力を生み出すことを実証――ミクロな量子力学からマクロな機械運動を生み出す新手法 原子力機構や東北大ら

日本原子力研究開発機構は2019年6月13日、東北大学や理化学研究所(理研)、東京大学らとの研究グループが、マイクロメートルスケールの磁性絶縁片持ち梁(カンチレバー)を作製し、そこに磁気の流れである「スピン流」を注入する…詳細を見る-

-

-

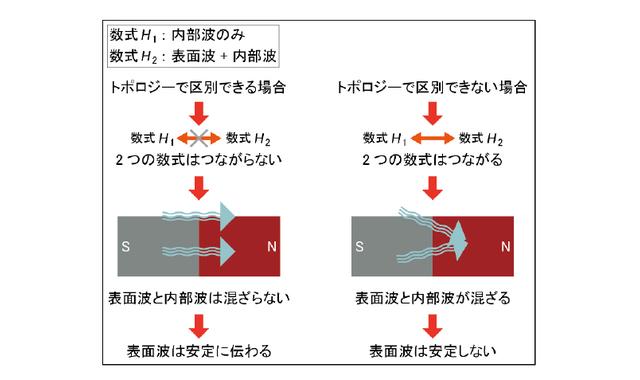

磁石を伝わる磁気の波をトポロジーで分類――表面波の安定性のメカニズムを解明 原子力機構など

日本原子力研究開発機構は2019年5月29日、東京大学と共同で磁石を伝わる磁気の波を位相数学(トポロジー)を用いて分類し、表面波が持つ安定性を説明することに世界で初めて成功したと発表した。 現在、情報機器では主に電…詳細を見る-

-