タグ:研究

-

インクジェットプリンターで作成できる液滴レーザーディスプレイを開発 筑波大学、産総研

筑波大学は2024年12月19日、産業技術総合研究所、科学技術振興機構と共同で、インクジェットプリンターでレーザー発光する液滴を吐出させ、高速かつ大量にレーザー光源を作成する手法を発表した。この液滴に電場を加えることで発…詳細を見る-

-

-

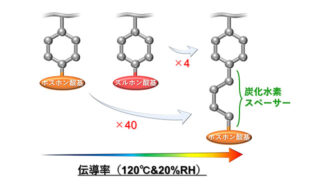

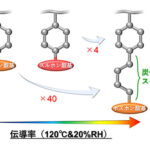

次世代燃料電池向けに高温かつ低湿度で良好な伝導率を示す、電解質材料の新設計コンセプトを発表 名古屋大学

名古屋大学大学院工学研究科の野呂 篤史講師らの研究グループは2024年12月11日、次世代燃料電池における100℃以上の高温かつ低湿度環境でも良好な伝導率を示す、電解質材料の新設計コンセプトを発表した。今回開発した炭化水…詳細を見る-

-

-

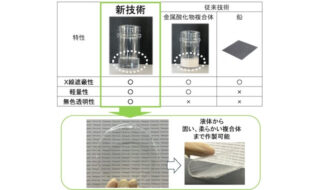

無色透明でX線を遮蔽できる複合材料を開発――医療や宇宙分野などでの用途に期待 弘前大学と山形大学

弘前大学は2024年12月10日、同大学の被ばく医療総合研究所、大学院保健学研究科と山形大学が共同で、無色透明でX線を遮蔽できる複合材料を開発したと発表した。 同共同研究チームは今回、軽量な天然素材に金属を複数配合…詳細を見る-

-

-

4K非圧縮マルチチャネル映像の光無線伝送に成功 三重大学など世界初

三重大学は2024年12月6日、日立国際電気やKDDI総合研究所など民間企業4社と共同で、三重県鈴鹿市の鈴鹿サーキットで撮影した4チャネルの非圧縮4K映像を、オールオプティカル型光無線伝送システムと光ファイバー伝送システ…詳細を見る-

-

-

貴金属、希少金属を使用せずに陰イオンの組み合わせで酸素生成電極触媒の活性を向上 東京科学大

東京科学大学(Science Tokyo)理学院化学系の前田和彦教授らの研究グループは2024年12月5日、酸フッ化物Pb3Fe2O5F2が、同じ元素で構成され結晶構造の異なるPbFeO2Fよりも非常に高い酸素生成活性を…詳細を見る-

-

-

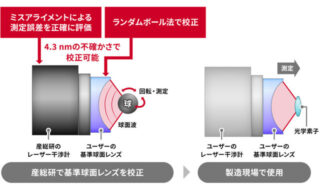

基準球面レンズの表面形状を高精度に校正する技術を開発 産総研

産業技術総合研究所は2024年11月28日、不確かさ4.3nmで基準球面レンズの球面度を高精度に校正可能な技術を開発したと発表した。高精度な光学素子の開発や製品の品質管理の高度化への貢献が期待される。研究成果は同年10月…詳細を見る-

-

-

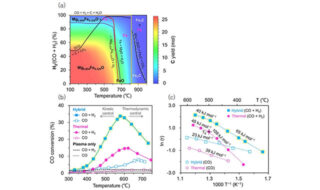

プラズマ技術を用いて、COから電気伝導性が高いカーボンブラックを大量合成することに成功 東京科学大

東京科学大学工学院機械系の野崎智洋教授らは2024年11月28日、一酸化炭素(CO)を非平衡プラズマで活性化して鉄触媒に作用させることで、高い電気伝導性を示すカーボンブラックを連続かつ大量に合成したと発表した。この手法で…詳細を見る-

-

-

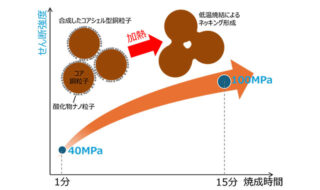

パワー半導体パッケージングなどに適した、新型の銅系ナノ接合材料を開発 北海道大学

北海道大学は2024年11月27日、同大学大学院工学研究院の研究グループが、パワー半導体パッケージングなどに適した新型の銅系ナノ接合材料を開発したと発表した。この材料は低温で焼結でき、短時間の加熱でも高い接合強度を発揮す…詳細を見る-

-

-

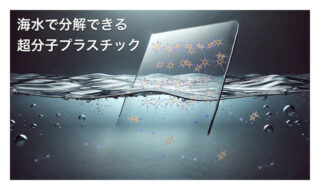

海水中で原料まで分解する超分子プラスチックを開発 理研など研究チーム

理化学研究所は2024年11月22日、東京大学などとの国際共同研究チームが、強靭(きょうじん)でありながら海水中などで容易に原料にまで分解し、生化学的に代謝される「超分子プラスチック」の開発に成功したと発表した。マイクロ…詳細を見る-

-

-

装置容量250Lの小型光格子時計を開発――社会基盤における光格子時計の実用化に寄与 東京大学、理化学研究所、島津製作所、日本電子

科学技術振興機構(JST)は2024年11月21日、東京大学と理化学研究所、島津製作所、日本電子の共同研究チームが、装置容量250Lの小型・堅牢な超高精度光格子時計を開発したと発表した。 光格子時計は原子時計の一種…詳細を見る-

-