タグ:広島大学

-

組み合わせ最適化問題をQUBO問題に変換して解探索を行うための、C++プログラミング用ツール「QUBO ++」を無償公開 広島大学

広島大学は2024年12月23日、組み合わせ最適化問題をQUBO問題に変換して解探索する、C++プログラミング用ツール「QUBO++」を無償公開すると発表した。 多くの組み合わせ最適化問題はQUBO問題に変換でき、…詳細を見る-

-

-

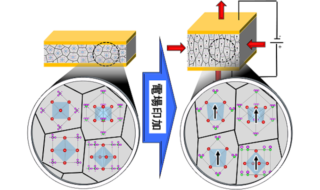

巨大な垂直磁気異方性を示すペロブスカイト酸水素化物の合成に成功 京大など研究グループ

京都大学は2023年9月29日、大阪大学や広島大学、東北大学などと共同で、水素層と酸素層が交互に積み重なった、新しいペロブスカイト型の酸水素化物を合成することに成功したと発表した。この酸水素化物に、外圧や薄膜基板からの応…詳細を見る-

-

-

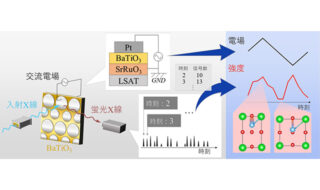

高速変動電場下で誘電体の電子状態をリアルタイムで観測――鉛を使わない強誘電体材料開発に道筋 広島大学ら

広島大学は2021年3月4日、同大大学院先進理工系科学研究科の中島伸夫准教授らが、東京工業大学、静岡大学、高エネルギー加速器研究機構、ラトビア大学の研究者と共同で、チタン酸バリウム薄膜に交流電場をかけた際に引き起こされる…詳細を見る-

-

-

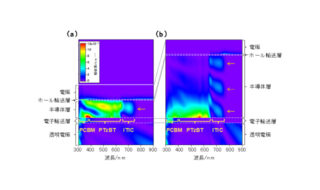

長波長吸収材料を少量添加するだけで有機薄膜太陽電池の発電効率を1.5倍に 広島大学ら

広島大学は2020年11月25日、山形大学、京都大学、千葉大学と共同で、半導体ポリマーとフラーレン誘導体を用いた塗布型有機薄膜太陽電池(OPV)に、少量の長波長吸収材料を加えるだけで大幅に発電効率が向上することを発見した…詳細を見る-

-

-

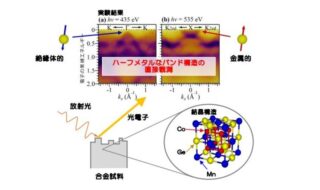

多機能性強磁性合金のハーフメタル電子状態の直接観測に世界で初めて成功――スピントロニクスデバイス開発に指針 広島大学ら

広島大学の研究グループは2020年11月20日、高輝度光科学研究センターおよび東北大学と共同で、角度分解光電子分光(ARPES)法を用いて、多機能性強磁性材料として知られるCo2MnGeホイスラー合金の3次元的なバンド構…詳細を見る-

-

-

立方晶のように見えるにもかかわらず、優れた強誘電性と圧電性を有するセラミック材料の合成に成功――広島大ら

広島大学は2020年10月13日、同大学および山梨大学、九州大学、東京工業大学の共同研究チームが、一見したところ結晶系が立方晶のように見えるにもかかわらず、優れた強誘電性や圧電性を有するセラミック材料の合成に成功したと発…詳細を見る-

-

-

有機EL用導電性高分子を筆で塗る手法で高い配向度の膜作製に成功――フレキシブルデバイスの外光反射防止や高輝度表示に寄与 広島大学

広島大学は2020年9月28日、有機EL用の高分子を溶かした溶液を筆で塗る手法を用いて、高い配向度の膜の作製に成功したと発表した。同発表によると、筆で塗る手法(ブラッシュプリンティング法)を用いた、発光する高分子の配向膜…詳細を見る-

-

-

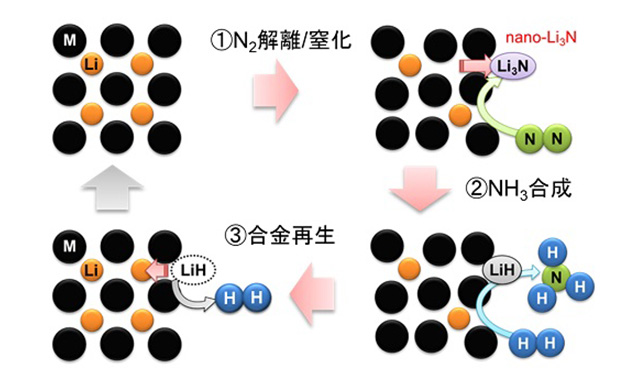

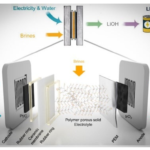

リチウムの機能性を利用した新しいアンモニア合成方法を開発――貴金属触媒を利用しない擬触媒プロセス 広島大学と北海道大学

広島大学大学院工学研究科 教授の市川貴之氏ら研究グループは2020年3月17日、北海道大学と共同で、一般的な触媒プロセスとは全く異なるリチウムの機能性を利用したアンモニア合成方法を開発したと発表した。貴金属触媒を利用しな…詳細を見る-

-

-

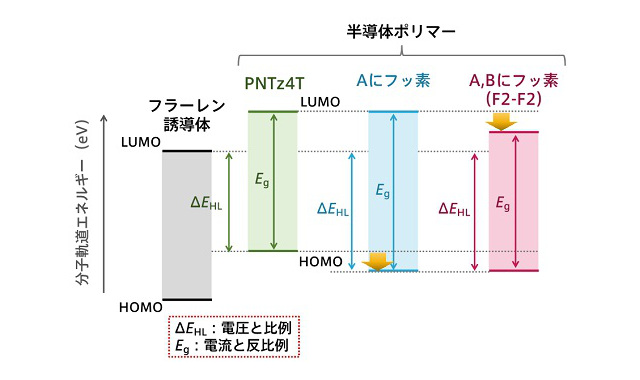

塗布型有機薄膜太陽電池を高効率化する半導体ポリマーを開発――フッ素導入技術を応用 広島大学ら

広島大学は2020年1月14日、同大学の尾坂格教授らと大阪大学、京都大学、千葉大学、高輝度光科学研究センターによる共同研究チームが、フッ素原子を含んだ新たな半導体ポリマーを開発したと発表した。この半導体ポリマーを塗布して…詳細を見る-

-

-

指の複合動作を操作可能な3Dプリンター製高機能筋電義手を開発――独自の筋シナジー理論とバイオミメティック制御を導入 広島大学ら

広島大学は2019年6月27日、同大学の研究チームが兵庫県立福祉のまちづくり研究所と近畿義肢製作所との共同研究により、独自の筋シナジー理論とバイオミメティック制御(生体模倣制御)に基づく3Dプリンター製高機能筋電義手の開…詳細を見る-

-