タグ:高輝度光科学研究センター

-

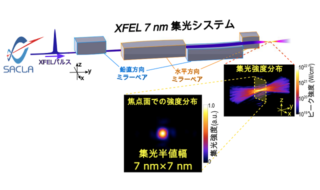

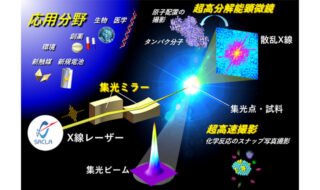

X線自由電子レーザーの7nmへの集光と世界最高ピーク強度を実現 大阪大学ら

大阪大学は2024年3月15日、理化学研究所らと共同で、X線自由電子レーザーの7nmへの集光と世界最高のピーク強度を実現したと発表した。今回の研究は、上記に加えて名古屋大学、高輝度光科学研究センターによる合計4者による共…詳細を見る-

-

-

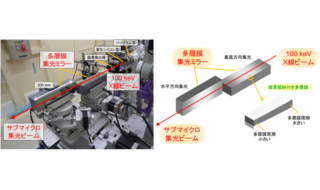

SPring-8で高エネルギーX線を効率良く集光する多層膜集光ミラーを開発 高輝度光科学研究センターと理化学研究所

高輝度光科学研究センターと理化学研究所は2024年2月22日、大型放射光施設「SPring-8」のBL05XUにおいて、100keVという高いエネルギーのX線をサブマイクロメートルに集光する多層膜集光ミラーを共同開発した…詳細を見る-

-

-

ゴムと金属の接着老化に関わる反応の可視化に成功――ゴム材料の長寿命化/再資源化に寄与 名古屋大学ら

名古屋大学は2023年11月7日、同大学大学院理学研究科および同大学物質科学国際研究センター、横浜ゴム、高輝度光科学研究センター、北陸先端科学技術大学院大学の共同研究チームが、ゴムと金属の接着老化に関わる反応の可視化に成…詳細を見る-

-

-

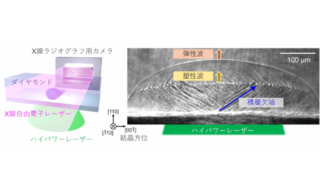

結晶の「ズレ」が音速を超えて伝播することを実証――超高速X線イメージングで観察 大阪大学ら

高輝度光科学研究センターは2023年10月5日、大阪大学や理化学研究所(理研)などの研究グループが、結晶中の転位が物質固有の音速よりも速く伝播する現象を、理研のX線自由電子レーザー施設「SACLA」で確認したと発表した。…詳細を見る-

-

-

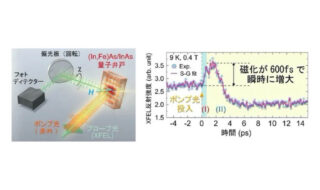

強磁性の半導体量子井戸構造にパルスレーザー光を照射し、超高速で瞬時に磁化を増大させることに成功 東京大学ら

東京大学は2023年8月1日、同大学大学院の研究グループが分子科学研究所、理化学研究所、高輝度光科学研究センターと共同で、強磁性半導体(In,Fe)Asを含む半導体量子井戸構造に、30フェムト秒(fs)の長さを持つパルス…詳細を見る-

-

-

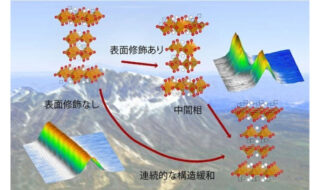

酸素貯蔵材料の高速酸素脱離反応を可視化 東京工業大学、高輝度光科学研究センター、京都工芸繊維大学

東京工業大学は2023年5月2日、同大学や高輝度光科学研究センター、京都工芸繊維大学の研究グループが、酸素貯蔵材料の高速酸素脱離反応を可視化したと発表した。機能性材料の設計指針の構築や反応最適化に寄与することが期待される…詳細を見る-

-

-

超高強度X線集光ビームをX線フラッシュ顕微鏡に応用―― 2nmの超高分解能を達成 高輝度光科学研究センターら

高輝度光科学研究センター、北海道大学、理化学研究所を中心とする共同研究グループは2022年9月13日、X線自由電子レーザー施設SACLAにて、原子レベルの精度をもつ集光ミラー(反射鏡)により超高強度X線ビームを生み出し、…詳細を見る-

-

-

ポータブル超強磁場発生機による強磁場下での結晶構造変化のミクロ観察に成功 電気通信大ら

電気通信大学は2022年4月18日、77テスラのポータブル超強磁場発生機「PINK-01」を開発し、強磁場下における物質の結晶構造変化をミクロ観察することに成功したと発表した。 強磁場下では物質の新たな電子状態や結…詳細を見る-

-

-

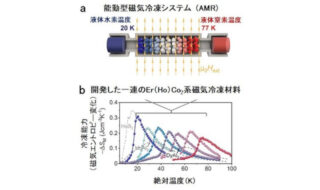

水素液化に対応可能な磁気冷凍材料を開発 NIMSや東北大

物質・材料研究機構(NIMS)は2022年4月1日、東北大学、高輝度光科学研究センター(JASRI)と共同で、水素の液化に必要な全温度範囲(77~20K)に対応できる新たな高効率磁気冷凍用材料を開発したと発表した。低コス…詳細を見る-

-

-

金属の破壊メカニズムを3D可視化技術で解析――定説と異なる結果が明らかに 京大とJASRI

京都大学は2022年3月25日、同大工学部が高輝度光科学研究センター(JASRI)と共同で、大型シンクロトロン放射光施設SPring-8の設備を使い、金属が破壊される様子を直接観察できる「マルチモーダル3Dイメージング技…詳細を見る-

-