タグ:セルロース

-

100%生分解性の「大麦プラスチック」を開発

デンマーク・コペンハーゲン大学は2024年6月18日、同大学の研究者らが大麦のデンプンなどから、100%生分解性プラスチックを開発したと発表した。この新素材は、従来のプラスチックの数分の一の時間で分解される。環境汚染に歯…詳細を見る-

-

-

落ち葉にレーザープリントして医療/研究用の電気化学センサーを作る――ドーパミンなどの検出が可能

ブラジル サンパウロ州研究財団(FAPESP)は2024年5月8日、サンカルロス連邦大学とサンパウロ大学を中心とした研究チームが、落ち葉に電気化学センサーをプリントする手法を開発し、作成したセンサーによるドーパミンやパラ…詳細を見る-

-

-

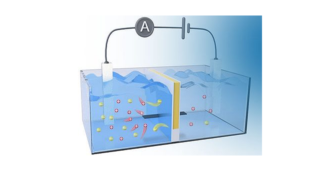

淡水と海水、浸透圧の違いで発電する「塩電池」向けに高効率な半透膜を開発

淡水と海水が混じり合う河口域では、河川水の流れによって塩分濃度に勾配が生じる。アメリカ化学会(ACS)は2024年4月24日、中国の研究チームが、この塩分濃度の勾配から浸透圧エネルギーを吸収して、高出力で発電する半透膜の…詳細を見る-

-

-

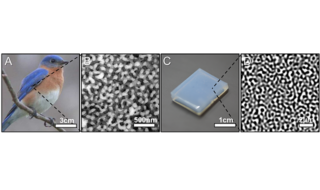

ルリツグミの羽の青い構造色を再現する方法を開発

チューリッヒ工科大学の研究チームが、北アメリカ東部原産の鳥であるルリツグミの青い羽の素材を実験室で再現した。同素材の微細構造は二次電池やフィルターにも有用だという。 同研究成果は2023年10月26日、「Natur…詳細を見る-

-

-

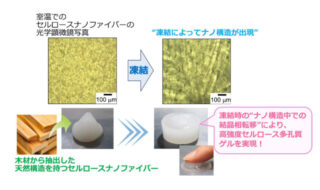

天然素材のセルロースを凍らせるだけの高強度多孔質ゲル材料 JAEAなどが開発

日本原子力研究開発機構(JAEA)は2023年12月1日、天然構造を持つセルロースナノファイバーとごく低濃度の水酸化ナトリウムを混ぜて凍らせ、クエン酸を加えて溶かすだけで、高強度多孔質ゲル材料ができることを発見したと発表…詳細を見る-

-

-

電池不要の電動アシスト自転車――スーパーキャパシタで走る「Pi-Pop」

スタートアップ企業の仏Pi-Popは、一般的なリチウムイオンバッテリーとは異なる蓄電機能である、「スーパーキャパシタ」を使用した電動アシスト自転車「Pi-Pop」を発売している。現在の製品は、機能更新を重ねた第3世代にあ…詳細を見る-

-

-

廃プラスチックをアップサイクルして石鹸を作る

プラスチックごみが問題となる中、廃プラスチックを価値のある化合物の原料として利用することは魅力的だ。バージニア工科大学の研究チームは、プラスチックから石鹸を作る手法を開発した。プラスチックを界面活性剤として知られる化合物…詳細を見る-

-

-

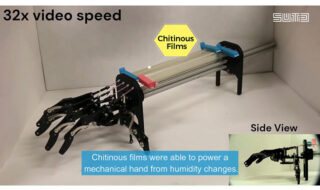

湿度に応じて機械/電気的エネルギーを発生する「キチン質薄膜」――蝶の構造から着想

シンガポール工科・デザイン大学は、周囲の湿度に応じて自律的に伸縮する特性によって、機械的な力や電気を発生させることができる、「キチン(chitin)質」薄膜を開発した。この研究成果は、2023年7月6日付で『Advanc…詳細を見る-

-

-

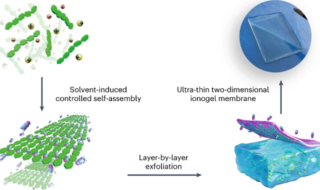

牛乳にできる膜をヒントに、イオンゲル薄膜の作製技術を開発

米テキサス大学オースティン校と中国の東北林業大学、瀋陽化工大学の共同研究チームが、イオンゲル薄膜を簡単かつ迅速に作製する方法を開発した。同作製法は、温めた牛乳の表面にできる膜に着想を得ており、センサーやバッテリー、ロボッ…詳細を見る-

-

-

フィラーとしてバイオマス原料を活用した、環境対応フェノール樹脂成形材料を開発 住友ベークライト

住友ベークライトは2023年4月19日、バイオマス原料を活用した「環境対応フェノール樹脂成形材料」を発表した。フィラーとして、植物の主要成分の一つであるリグニンを活用した「リグニン変性ノボラック型フェノール樹脂」や、バイ…詳細を見る-

-